794件中 621 - 640件

-

社内ビジネススクール規程

社内ビジネススクール規程

社内ビジネススクール規程とは、企業や組織が社員の教育・研修の一環として設置する社内ビジネススクールの運営に関するルールや手順を定めた規程のことです。 この規程は、企業や組織のビジネス戦略や人材育成戦略に基づき、社員の能力向上やキャリアアップ支援を目的に策定されます。また、社内ビジネススクールが定着し、社員の教育研修が積極的に実施されることで、企業文化の発展や人材定着率の向上にもつながることが期待できます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(社内ビジネススクールの趣旨) 第3条(社内ビジネススクールの目的) 第4条(テーマの選定基準) 第5条(講師) 第6条(開講のスケジュール) 第7条(開催時間帯) 第8条(定員) 第9条(参加費) 第10条(所管) 第11条(受講者の募集) 第12条(受講者の資格) 第13条(受講の申込み)

- 件

-

役員行動規範

役員行動規範

役員行動規範は、企業の役員が遵守すべきルールや基準を定めた規程のことを指します。 企業は、社会的責任を果たし、健全な企業経営を維持するために、役員に対して適切な行動基準を定め、その遵守を求めることが重要とされています。 役員行動規範は、企業の役員が責任ある行動を行うための指針となり、企業のステークホルダーにとっても信頼性や透明性を高めることが期待されています。また、役員が行動する際には、企業におけるリスクマネジメントにも役立ちます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(役員の行動規範) 第3条(法令等の遵守) 第4条(不正な利益取得の禁止) 第5条(公務員等への贈収賄行為の禁止) 第6条(独占禁止法違反の行為及び入札談合行為の禁止) 第7条(インサイダー取引の禁止) 第8条(秘密漏洩行為の禁止) 第9条(景表法違反行為の禁止) 第10条(知的財産権侵害の禁止)

- 件

-

出張先におけるレンタカー使用規程

出張先におけるレンタカー使用規程

本「出張先におけるレンタカー使用規程」は、企業が出張や業務上の移動に利用するためにレンタカーを借りた場合の使用に関するルールを定めた規程の雛型です。 企業が出張や業務上の移動に利用するレンタカーの使用に関するルールを定めることで、事故やトラブルの発生を未然に防止し、安全かつ効率的な業務の遂行を支援することを目的としています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(レンタカーを使用できる条件) 第3条(届出) 第4条(レンタルする場所) 第5条(レンタル車の条件) 第6条(出張者の心得) 第7条(日当・宿泊料) 第8条(ガソリン代等の取り扱い) 第9条(費用の前払い) 第10条(実費の請求) 第11条(労働時間の算定) 第12条(事故発生時の対応)

- 件

-

職種別採用規程

職種別採用規程

職種別採用規程とは、企業や団体が採用する際に、各職種ごとに採用の方針や手順を定めた規程のことを指します。 職種別採用規程には、採用の基準や条件、評価方法、面接や選考の手順、採用後の研修や評価、昇進や転勤、退職に関する規定などが含まれることがあります。また、採用に関する人事担当者や面接官の役割や責任、採用の公正性や透明性を保つためのルールも明示されることがあります。 職種別採用規程は、企業や団体が採用プロセスを公正かつ透明なものとし、採用における不祥事やトラブルを未然に防止することが目的とされています。また、職種ごとに異なる能力や経験を必要とする場合があるため、採用の方針や手順を職種ごとに定めることで、より適切な人材を採用することができるようになります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(採用職種) 第5条(採用人数) 第6条(応募資格) 第7条(採用基準) 第8条(提出書類) 第9条(選考の方法) 第10条(採用日) 第11条(入社承諾書) 第12条(内定取消)

- 件

-

守衛業務規程

守衛業務規程

守衛業務規程とは、警備会社やビル管理会社、施設管理会社などで守衛業務を行う際に守衛が遵守すべきルールやマニュアルを定めたものです。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(法令の適用) 第3条(所属) 第4条(職務) 第5条(服務心得) 第6条(監視の留意事項) 第7条(巡視、巡回留意事項) 第8条(報告) 第9条(労働時間) 第10条(休日) 第11条(時間外・休日労働) 第12条(年次有給休暇) 第13条(年次有給休暇の取得) 第14条(給与体系) 第15条(支払形態) 第16条(計算期間および支払日) 第17条(基本給) 第18条(守衛手当) 第19条(通勤手当) 第20条(特別休日手当) 第21条(賞与) 第22条(表彰) 第23条(表彰の方法) 第24条(制裁) 第25条(制裁の種類)

- 件

-

社内ベンチャー規程

社内ベンチャー規程

「社内ベンチャー規程」とは、大企業などの組織内において、新しい事業を創出するために、社員が自発的に参加し、アイデアの出し合いやプロトタイプ開発などを行う「社内ベンチャー」の運営に関する規程のことです。 「社内ベンチャー規程」には、社内ベンチャーの目的や運営方法、事業化のプロセス、人事や報酬制度、知的財産権の取り扱いなどが規定されます。また、社内ベンチャーが組織内において適切に認知され、支援されるよう、上層部や他の部署とのコミュニケーションの取り方や報告・評価方法なども明確にされます。 社内ベンチャーは、大企業などの組織内での新しいビジネスモデルやイノベーションの創出を促し、組織全体の成長に貢献することが期待されています。社内ベンチャー規程は、そうした社内ベンチャーを運営するための基本的なルールを定めることで、社員の参加や新しいビジネスの創出を促すことを目的としています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(提案書の提出) 第3条(提案書の受付時期) 第4条(提出先) 第5条(審査) 第6条(審査結果の報告) 第7条(承認の可否の決定) 第8条(出資) 第9条(事務所の提供) 第10条(組織) 第11条(給与の負担等) 第12条(利益の配分) 第13条(事業の中止) 第14条(事業権の譲渡) 第15条(退職)

- 件

-

(契約社員用)人事考課規程

(契約社員用)人事考課規程

契約社員用の人事考課規程とは、契約社員の業務成績や能力を評価し、その結果に基づいて昇進や昇給、賞与などの処遇を決定するための規定です。 一般的には、企業の人事制度の一環として、正社員と同様に契約社員に対する評価基準や評価方法、評価者などを定めたものです。 契約社員用の人事考課規程は、契約社員に対する公正かつ透明な評価を実現するために重要な役割を果たします。また、契約社員自身が自己成長やキャリアアップに向けた目標を設定し、努力を継続するための指標ともなります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(人事考課の目的) 第3条(人事考課の対象) 第4条(人事考課の方法) 第5条(考課者) 第6条(考課者の心構え) 第7条(再考課)

- 件

-

失効年休積立規程

失効年休積立規程

失効年休積立規程とは、労働者が法定の年次有給休暇を取得できなかった場合に、その有給休暇が失効する前に、一定期間内に特別に取得することができる制度のことです。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(制度の趣旨) 第4条(年間の積立日数の上限) 第5条(総積立日数の上限) 第6条(積立ての手続き) 第7条(使用目的) 第8条(申請) 第9条(時季変更) 第10条(通常の年休との関係) 第11条(賞与算定上の取り扱い)

- 件

-

経営幹部育成規程

経営幹部育成規程

経営幹部育成規程とは、企業や団体が自社の幹部候補者を育成するための教育プログラムの運営に関する規則のことです。経営幹部育成プログラムは、企業の成長・発展に欠かせないリーダーシップ、戦略、経営理念などを学ぶ場であり、経営者や幹部候補者が必要なビジネススキルを習得するための教育・訓練を提供するものです。 経営幹部育成規程に基づき、企業や団体は、経営幹部育成プログラムを適切に運営することで、経営者や幹部候補者の能力向上や企業価値の向上を目指すことができます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(経営幹部育成制度の趣旨) 第3条(対象者の範囲) 第4条(定員) 第5条(人選) 第6条(期間) 第7条(開催頻度) 第8条(開催場所) 第9条(研修の方法)

- 件

-

社内公募規程

社内公募規程

社内公募とは、企業内で行う人事異動や採用において、社員による応募を促すために設けられる制度のことです。社内公募は、従業員の能力や意欲を引き出し、人材の育成や活用を促進するための手段として重要な役割を果たします。 社員の能力開発やキャリアアップが促進され、企業の人材育成や活用が進むことが期待されます。また、社内公募制度は、企業の組織内における公正性や透明性を高め、社員のモチベーション向上にも繋がります。 本書式は上記の社内公募に関するルールを定めた「社内公募規程」の雛型です。本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(公募する人材) 第4条(公示) 第5条(応募の条件) 第6条(応募方法) 第7条(選考) 第8条(辞令の交付) 第9条(本人の責務) 第10条(役職者の禁止事項) 第11条(補充人事)

- 件

-

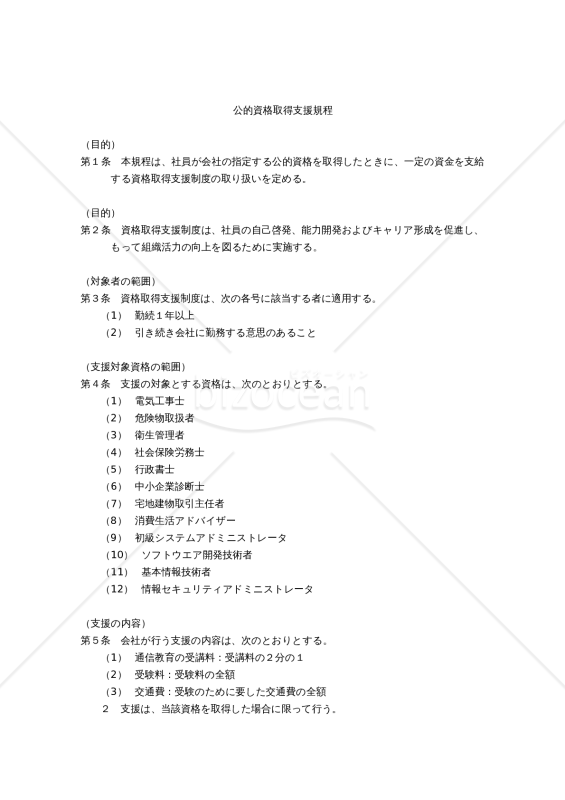

公的資格取得支援規程

公的資格取得支援規程

会社の「公的資格取得支援規程」とは、企業が社員が公的資格を取得することを支援するために策定する規程のことです。この規程は、社員のスキルアップやキャリアアップを促進するため、企業が負担する一定の費用等を定めることが一般的です。 このような支援制度が整備されることで、社員のモチベーションアップやスキルアップ、企業の人材育成につながります。また、企業の社会的責任やイメージアップにもつながることが期待されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(目的) 第3条(対象者の範囲) 第4条(支援対象資格の範囲) 第5条(支援の内容) 第6条(申請の手続き) 第7条(申請の期限) 第8条(人事記録への登載)

- 件

-

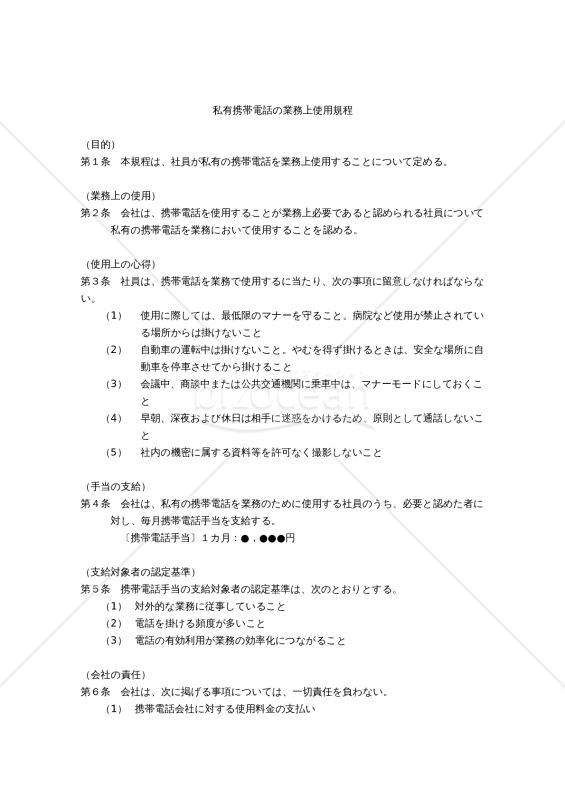

私有携帯電話の業務上使用規程

私有携帯電話の業務上使用規程

本「私有携帯電話の業務上使用規程」は、従業員が自身の携帯電話を業務に使用することを認める場合に適用されるルールを定めた社内規程の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務上の使用) 第3条(使用上の心得) 第4条(手当の支給) 第5条(支給対象者の認定基準) 第6条(会社の責任) 第7条(届け出)

- 件

-

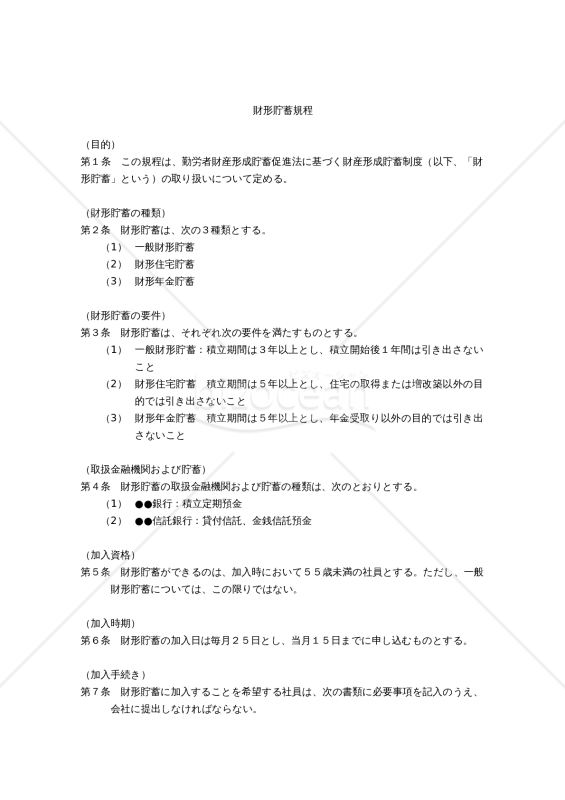

財形貯蓄規程

財形貯蓄規程

財形貯蓄規程とは、企業や団体が従業員のために設ける貯蓄制度であり、その運営や管理に関する規定を定めたものです。財形貯蓄は、従業員が自己負担で一定額を貯蓄し、企業がそれに対して一定の拠出金を行うことで、貯蓄を行う制度です。 財形貯蓄規程には、以下のような内容が含まれることが一般的です。 1.参加資格や申請手続き 2.積立金額 3.貯蓄期間 4.解約や引き出しに関する手続きや手数料 財形貯蓄規程は、企業が従業員に提供する貯蓄制度の運営や管理を円滑に進めるためのものであり、従業員の利益を守り、公平性を確保することが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(財形貯蓄の種類) 第3条(財形貯蓄の要件) 第4条(取扱金融機関および貯蓄) 第5条(加入資格) 第6条(加入時期) 第7条(加入手続き) 第8条(積立額) 第9条(天引きおよび預金代行) 第10条(積立額の変更) 第11条(積立の中断および復活) 第12条(積立金の引き出し) 第13条(解約) 第14条(払戻金) 第15条(財形年金貯蓄の受け取り)

- 件

-

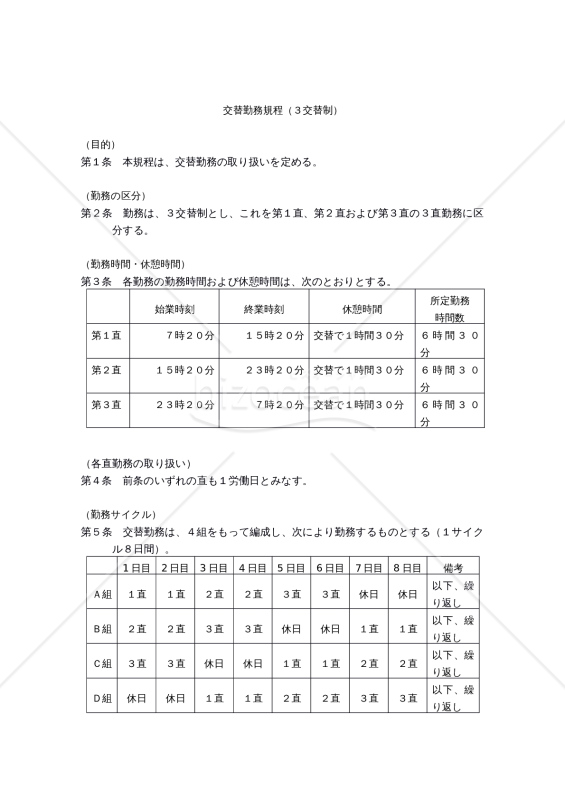

交替勤務規程(3交替制)

交替勤務規程(3交替制)

交替勤務規程(3交替制)は、24時間体制で稼働する企業や施設において、労働時間を24時間均等に分配するために採用される勤務形態の一つです。1日を3つのシフトに分け、従業員が1週間ごとにシフト交代しながら勤務します。 通常は、朝から昼、昼から夜、夜から朝というように、1日を3つのシフトに分け、従業員がそれぞれのシフトで勤務します。また、週ごとにシフトが変わるため、従業員は日勤、夜勤、休日出勤など、さまざまな勤務形態を経験することができます。 交替勤務は、24時間稼働が必要な企業や施設にとっては適した勤務形態であり、生産性を向上させるための有効な手段としても認識されています。しかしながら、長期にわたる交替勤務は、健康への影響や生活リズムの乱れなどの問題が指摘されています。そのため、交替勤務を導入する場合には、従業員の健康管理や生活環境の改善などの対策が求められます。 交替勤務規程(3交替制)には、勤務時間や休憩時間、休日出勤の取り扱い、交代シフトの決定方法、健康管理や安全対策など、様々な項目が含まれます。これらの規定を遵守することで、従業員の健康や安全を確保し、生産性を向上させることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(勤務の区分) 第3条(勤務時間・休憩時間) 第4条(各直勤務の取り扱い) 第5条(勤務サイクル) 第6条(深夜勤務手当) 第7条(交替勤務手当) 第8条(交替勤務者の心得)

- 件

-

転勤規程

転勤規程

転勤規程とは、企業や組織が従業員を異動させる際に守るべきルールや手続き、条件などが明示された規則のことです。 転勤規程には、異動の対象となる従業員の選定方法や異動先の場所、異動に伴う手当や費用の支給の手続きなどが含まれることが一般的です。 転勤は従業員にとって、生活の根幹である住まいや家族との別れ、新しい環境での生活や仕事への適応など、大きなストレスを伴うことがあります。そのため、転勤規程は、従業員の権利を守ることや、公正かつ透明性のある異動の実施を保障することが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(転勤命令) 第4条(転勤旅費の支給) 第5条(赴任の期限)

- 件

-

契約社員給与規程(月給制)

契約社員給与規程(月給制)

契約社員給与規程(月給制)は、契約社員が受け取る給与を定めたルールのことです。契約社員とは、正社員ではなく、一定期間の契約に基づいて働く労働者のことを指します。 月給制とは、1か月あたりの労働時間が一定で、その労働時間に応じた固定給与が支払われる制度のことです。契約社員の場合は、1か月あたりの労働時間が正社員よりも短いことが多いため、正社員に比べて月給が低くなる傾向があります。 契約社員給与規程には、基本給や諸手当、賞与などが定められます。基本給は、契約社員が1か月に働いた時間に応じた固定給与であり、諸手当は、勤務地や業務内容に応じて支払われる手当のことです。また、賞与は、年末に支払われるボーナスのことであり、契約社員の場合は、正社員に比べて支払われる金額が低いことが一般的です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(給与の形態) 第3条(給与の決定基準) 第4条(通勤手当) 第5条(計算期間・支払日) 第6条(控除) 第7条(超過勤務手当) 第8条(休日勤務手当) 第9条(欠勤等の取り扱い) 第10条(給与の改定) 第11条(賞与の支給) 第12条(賞与の支給額)

- 件

-

社員持株会規約

社員持株会規約

社員持株会とは、企業が設立する、社員が株式を購入するための組織です。社員が持つ株式数に応じて、その企業の経営に参加し、経営方針に影響を与えることができます。 社員持株会の目的は、社員の株式保有意識を高め、企業と社員との共同の利益を促進することです。社員持株会によって、社員のモチベーション向上や企業の長期的な発展につながることが期待されます。 社員持株会に参加するためには、企業が定めた規則に基づいて、株式を購入する必要があります。また、株式の購入にあたっては、一定の条件が設けられることがあります。例えば、企業が株式購入に対する資金の貸付を行う場合、返済条件が定められていることがあります。 社員持株会に参加することによって、社員は企業の経営に参加し、その成長に貢献することができます。また、株式を保有することで、企業の業績が向上した場合、株価の上昇によって経済的なメリットを得ることができます。企業にとっても、社員持株会は、社員のモチベーション向上や企業の成長につながるとともに、株式の安定的な需要を確保することができるため、メリットがあります。 本書式は、上記の社員持株会に参加するの企業が定めた規則である「社員持株会規約」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(名称) 第2条(目的) 第3条(所在地) 第4条(構成) 第5条(入会・退会) 第6条(会計年度) 第7条(役員) 第8条(理事長) 第9条(副理事長) 第10条(監事) 第11条(役員の任期) 第12条(理事会) 第13条(理事会の承認事項) 第14条(会員総会) 第15条(積立金) 第16条(奨励金) 第17条(事務代行手数料) 第18条(株式の購入) 第19条(持分の計算) 第20条(理事長への信託) 第21条(権利の譲渡等の禁止) 第22条(株式の引き出し) 第23条(株式の返還) 第24条(新株式の割当て) 第25条(事務費の支出) 第26条(事務処理の委託)

- 件

-

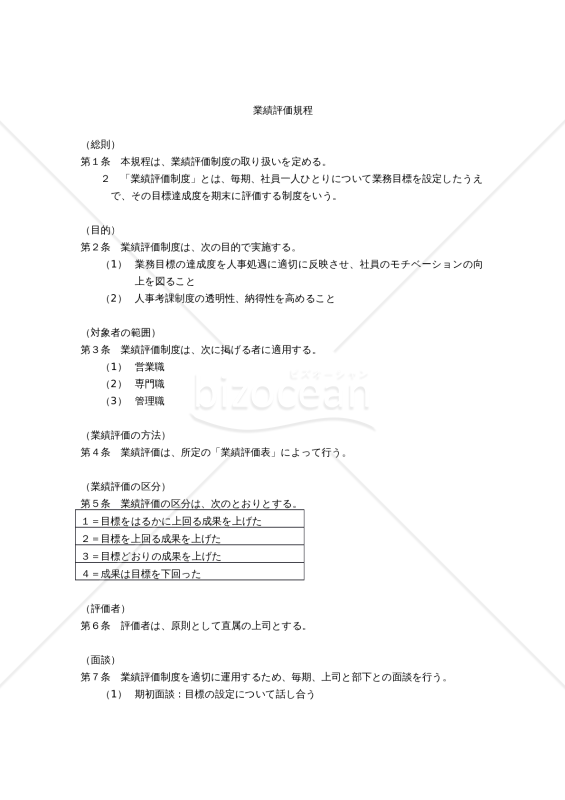

【働き方改革関連法対応版】業績評価規程

【働き方改革関連法対応版】業績評価規程

業績評価規程とは、企業や組織において、従業員の業績を評価するための基準や手順を定めた規程のことです。業績評価規程は、従業員の仕事の成果や行動、能力、貢献度などを評価するために作られます。 業績評価規程は、従業員のモチベーション向上や、給与や昇進などの報酬制度の基礎となるものであり、企業や組織の経営戦略や目標と一致した評価基準を設定することが重要です。 業績評価規程には、評価方法や評価基準、評価期間、評価結果の反映方法などが含まれます。また、従業員と上司との面談やフィードバックの方法についても明確に規定されることがあります。 業績評価規程は、企業や組織によって異なりますが、公平かつ透明性の高い評価を実現するために、従業員や管理職の意見やフィードバックを反映させることが望ましいです。 本書式は、上記のような業績評価の基本的かつ汎用的な内容を定めた「【働き方改革関連法対応版】業績評価規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。

- 件

-

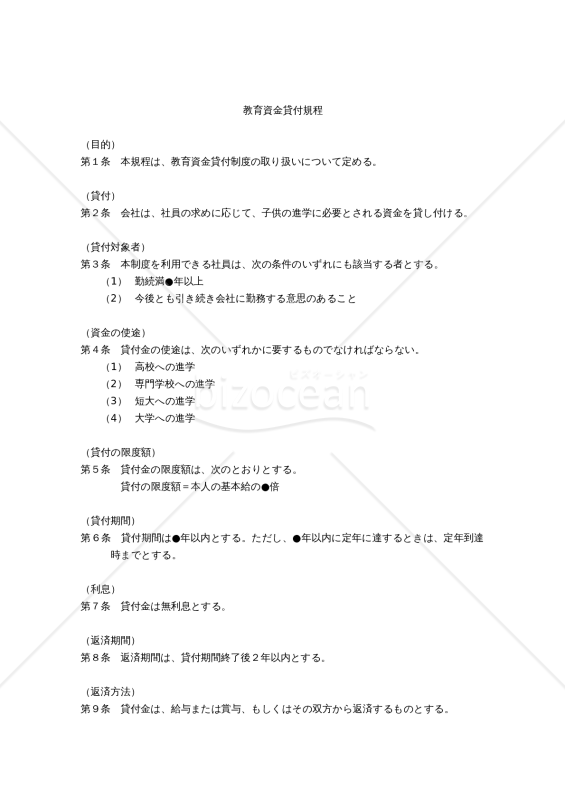

【働き方改革関連法対応版】教育資金貸付規程

【働き方改革関連法対応版】教育資金貸付規程

福利厚生制度として、従業員に対して教育資金の貸付金制度を設ける際に必要となる規程「教育資金貸付規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(貸付) 第3条(貸付対象者) 第4条(資金の使途) 第5条(貸付の限度額) 第6条(貸付期間) 第7条(利息) 第8条(返済期間) 第9条(返済方法) 第10条(一括返済の義務) 第11条(申請手続) 第12条(審査) 第13条(通知) 第14条(貸付の実行)

- 件

-

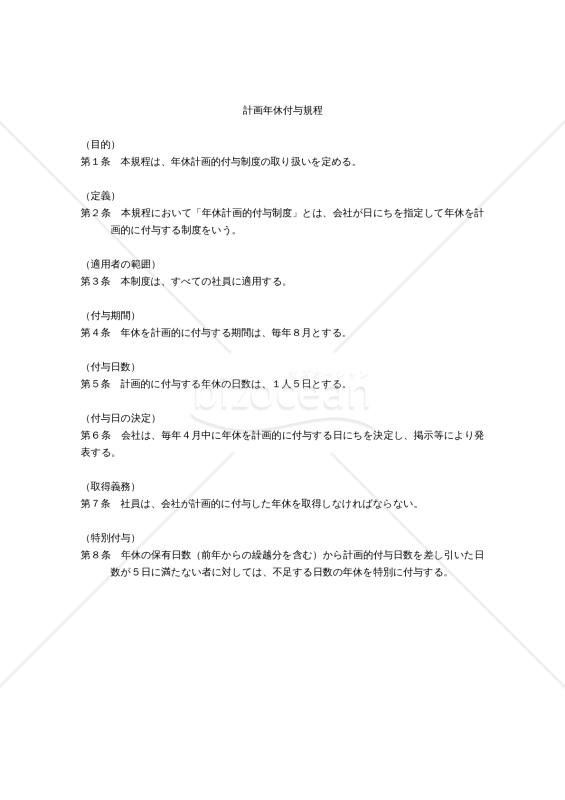

【働き方改革関連法対応版】計画年休付与規程(全社一斉付与型)

【働き方改革関連法対応版】計画年休付与規程(全社一斉付与型)

年次有給休暇には、5日を超える部分についてあらかじめ付与日を決めて取得させる制度があります。これを有給休暇の「計画的付与」といいます。導入には、事前に労使協定を結び、就業規則など関連する社内規程の整備が必要ですが、年次有給休暇の取得率を向上させ、労働環境の向上が期待できる利点があります。 計画的付与による休暇の設定方法には、全社が一斉に休業し長期休暇を実現する「全社一斉付与型」のほか、班やグループ別に交替で付与する「交替制付与型」、個人が取得計画に基づいて取得する「個人別付与型」などがあります。 本書式は、上記のうち「全社一斉付与型」の制度を定めた「【働き方改革関連法対応版】計画年休付与規程(全社一斉付与型)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用者の範囲) 第4条(付与期間) 第5条(付与日数) 第6条(付与日の決定) 第7条(取得義務) 第8条(特別付与)

- 件

-

社内ビジネススクール規程

- 件

-

役員行動規範

- 件

-

出張先におけるレンタカー使用規程

- 件

-

職種別採用規程

-

守衛業務規程

- 件

-

社内ベンチャー規程

- 件

-

(契約社員用)人事考課規程

-

失効年休積立規程

- 件

-

経営幹部育成規程

- 件

-

社内公募規程

- 件

-

公的資格取得支援規程

- 件

-

私有携帯電話の業務上使用規程

- 件

-

財形貯蓄規程

- 件

-

交替勤務規程(3交替制)

- 件

-

転勤規程

- 件

-

契約社員給与規程(月給制)

- 件

-

社員持株会規約

-

【働き方改革関連法対応版】業績評価規程

- 件

-

【働き方改革関連法対応版】教育資金貸付規程

- 件

-

【働き方改革関連法対応版】計画年休付与規程(全社一斉付与型)

レビュー

[業種]

コンサル

男性/60代

[業種]

コンサル

男性/60代

2024.09.29

(規程雛形)就業規則 のレビュー余計な項目と文面がないので、テンプレとしてシンプルなので良いです。 ※2024年9月29日現在 規則20条に訂正が必要です⑤号に記載 誤:第55条 → 正:第54条

[業種]

福祉・介護

女性/60代

[業種]

福祉・介護

女性/60代

2024.08.30

就業規則03(簡易型) のレビュー非常に有り難いテンプレートでした。これを一から自身で作成するとなると無理な内容だと思います。本当にたすかります!