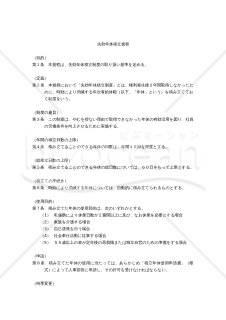

本「【改正労基法対応版】臨時社員就業規則」は、臨時社員として働く際のルールや規定を定めたものです。就業規則の目的は業務の円滑な遂行を図るために必要な事項を定めることであり、臨時社員の定義も明示されています。

採用や人事に関する規定では、応募者は履歴書や必要書類の提出、面接を経て選考され、採用された場合は雇用契約書の提出が必要です。

実際の勤務に関するルールでは、臨時社員は自身の責任で所持品を管理し、出退勤時に所持品の説明や提示が求められる場合があります。社品を会社外に持ち出す場合には許可が必要であり、一部の行動や活動には制限があります(例: 政治活動や宗教活動、セクシャルハラスメントの禁止、社品の管理、機密保持など)。

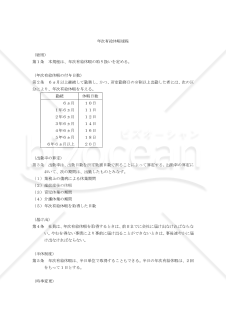

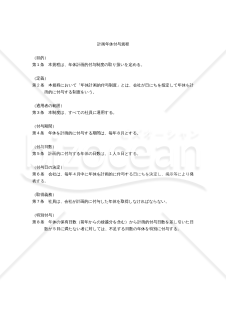

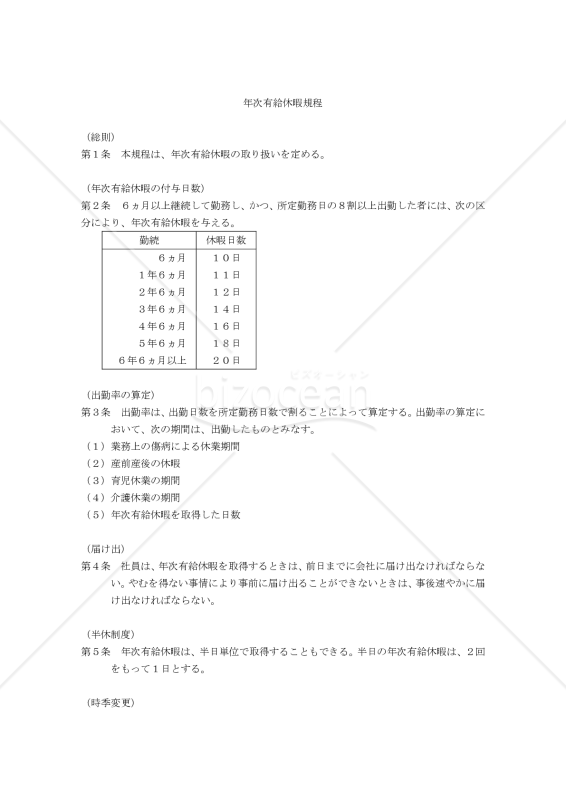

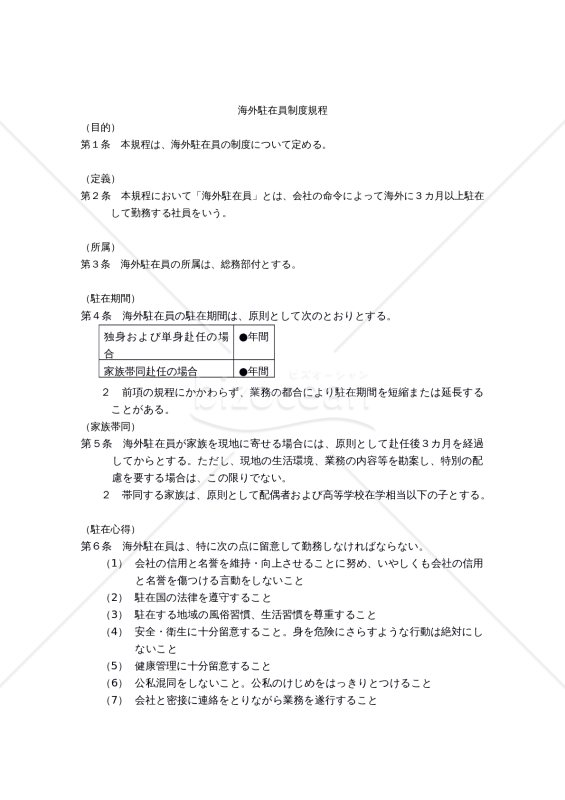

就業時間や休日、休暇に関する規定では、具体的な就業時間や休日の取り扱い、代替休暇の制度、有給休暇などが明記されています。

退職や解雇に関する規定では、契約期間の終了や自己都合による退職、解雇の理由が明示され、通知期間や手続きについても規定されています。

給与に関する規定では、基本給の設定や通勤費、時間外勤務手当、休日勤務手当などが定められており、支払方法や昇給の規定も記載されています。

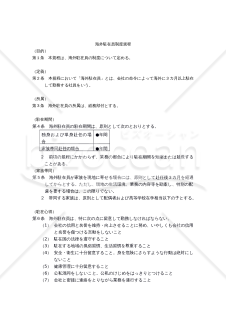

安全衛生や災害補償に関する規定では、臨時社員は安全に留意し、職場の整理整頓や衛生の維持に努める必要があります。また、災害補償の制度も規定されています。

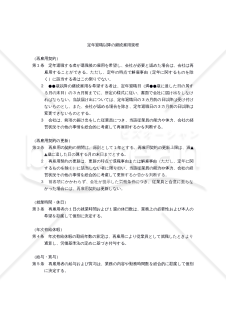

無期転換に関する規定では、通算契約期間が5年を超える場合、臨時社員は無期雇用への転換を申し出ることができます。転換後の労働条件については別途の規定が適用されます。

最後の章では、損害賠償責任や正社員登用、正社員転換推進に関する措置などが明示されています。

この就業規則は、臨時社員と会社との間に明確な取り決めを行い、業務の適切な進行を目指しています。なお、この規則は2021年4月1日に施行された改正労働基準法に対応しています。

![]()

- 件

- 件