インターンシップ規程(無給インターンシップ)

無給インターンシップを実施するための社内規程「インターンシップ規程(無給インターンシップ)」の雛型です。 なお、労働基準法及び最低賃金法が定める賃金の支給はない無給インターンシップですが、交通費実費及び奨励手当は支給対象に含めております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(対象者) 第5条(募集人員) 第6条(募集方法) 第7条(提出書類) 第8条(選考基準) 第9条(実施時期) 第10条(時間構成) 第11条(実習内容) 第12条(配属先) 第13条(実施責任者) 第14条(奨励手当) 第15条(交通費) 第16条(傷害保険) 第17条(秘密保持のための誓約書)

レビューを投稿

プラン変更の確認

おすすめ書式テンプレート

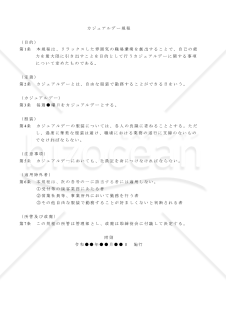

カジュアルデー規程

カジュアルデー規程

カジュアルデー規程は、企業や組織において従業員に一定の日や期間においてカジュアルな服装や服装規定の緩和を認めるための規定やガイドラインです。 通常、企業や組織は厳密な服装規定を設けており、ビジネスカジュアルや正装など特定のスタイルや規定に従った服装が求められます。しかし、カジュアルデー規程では、特定の日や期間(通常は週末や特定の曜日)において、従業員がよりリラックスした服装で勤務することを許可しています。 カジュアルデー規程は、従業員のモラールやワークライフバランスを向上させるために導入されることがあります。従業員は通常のビジネススーツやフォーマルな服装に比べて快適さを感じることができ、より自由な雰囲気で働くことができます。これにより、従業員の満足度や生産性の向上が期待されます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(カジュアルデー) 第4条(服装) 第5条(注意事項) 第6条(適用除外者) 第7条(所管及び改廃)

(1ヶ月単位の)変形労働時間制規程

(1ヶ月単位の)変形労働時間制規程

「(1ヶ月単位の)変形労働時間制規程」とは、労働時間の規制を1ヶ月単位で変動させる制度に関する規程です。従業員の労働時間を、1ヶ月単位で均等に配分する代わりに、日ごとや週ごとの労働時間の制約を柔軟に調整することができます。これにより、企業や従業員は業務の需要や労働者の個別の事情に合わせて柔軟に勤務時間を調整することができます。変形労働時間制規程は、従業員の働き方の多様化や労働時間の柔軟性の確保を目的として導入される場合があります。

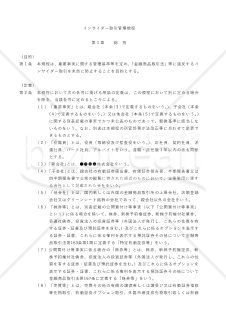

インサイダー取引管理規程

インサイダー取引管理規程

インサイダー取引管理規程は、企業や金融機関などの組織が従業員や関係者に対して設ける、インサイダー取引(内部者取引)を管理するためのルールや規則のことを指します。 インサイダー取引とは、内部情報を利用して株式や証券などの金融商品を取引することを指します。内部情報は、組織の非公開の重要な情報や業績予想、合併・買収計画、新製品開発など、一般の投資家には知られていない情報を指します。 〔条文タイトル〕 第1章 総則 第1条 (目的) 第2条 (定義) 第2章 重要事実の管理 第3条 (重要事実の伝達等の禁止) 第4条 (情報管理責任者の選任) 第5条 (情報管理責任者の職務) 第6条 (重要事実等の報告等) 第7条 (プロジェクト参加者の遵守義務) 第8条 (情報の公表) 第3章 株券等の売買等 第9条 (売買等の禁止) 第10条 (売買等の事前申請) 第4章 その他 第11条 (教育) 第12条 (所管および改廃)

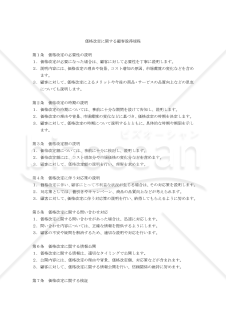

価格改定に関する顧客説得規程

価格改定に関する顧客説得規程

「価格改定に関する顧客説得規程」は、企業が価格改定を行う際に、顧客に対してその理由と効果を説明し、顧客の理解と協力を得るためのガイドラインや手順をまとめたものです。これには、次のようなポイントが含まれていることが一般的です。 価格改定の背景と理由: 企業は、価格改定がなぜ必要であるかを明確に説明する必要があります。これには、原材料費の上昇、人件費の増加、為替レートの変動など、具体的な理由が含まれることが多いです。 価格改定の範囲と影響: 企業は、価格改定がどの商品やサービスに適用されるか、またその影響がどの程度であるかを明確に示す必要があります。これにより、顧客は自分がどのように影響を受けるかを理解しやすくなります。 価格改定の期間と実施時期: 企業は、価格改定がいつから実施され、どの程度の期間続くかを明確に伝える必要があります。これにより、顧客は計画を立てやすくなります。 価格改定後の品質維持やサービス向上: 企業は、価格改定によって品質が維持されたり、サービスが向上することを強調することが重要です。これにより、顧客は価格上昇に対して理解を示す可能性が高まります。 顧客へのサポート策: 企業は、価格改定による顧客の負担を軽減するためのサポート策を提案することが望ましいです。これには、割引制度やキャンペーンの実施、顧客サポートの強化などが含まれることがあります。 「価格改定に関する顧客説得規程」は、価格改定が顧客に与える影響を最小限に抑え、顧客満足度を維持するための重要なステップです。企業は、これらのポイントに沿って、顧客とのコミュニケーションを円滑に進めることが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 価格改定の必要性の説明 第2条 価格改定の時期の説明 第3条 価格改定額の説明 第4条 価格改定に伴う対応策の説明 第5条 価格改定に関する問い合わせ対応 第6条 価格改定に関する情報公開 第7条 価格改定に関する検証

【厚労省ガイドライン準拠版】セクハラ(セクシャルハラスメント)防止規程

【厚労省ガイドライン準拠版】セクハラ(セクシャルハラスメント)防止規程

2019年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。(2020年6月1日から施行されています。) この改正により、職場におけるパワハラ(パワーハラスメント)防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となるとともに、セクハラ(セクシャルハラスメント)等の防止対策も強化されました。 本書式は、これらに伴い改正された厚生労働省のセクハラ(セクシャルハラスメント)に関するガイドラインに準拠した「【厚労省ガイドライン準拠版】セクハラ(セクシャルハラスメント)防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(セクハラの禁止) 第5条(黙認の禁止) 第6条(相談窓口) 第7条(人事部への通報の義務) 第8条(事実関係の調査) 第9条(懲戒処分等) 第10条(報復行為の禁止) 第11条(セクハラ防止研修) 〔参考:厚生労働省パンフレット「(事業主向け)職場におけるセクシュアルハラスメント対策に取り組みましょう!!」〕 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf

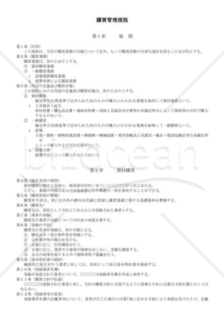

(規程雛形)購買管理規程

(規程雛形)購買管理規程

購買管理規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。

大カテゴリー

カテゴリーから探す

請求・注文 社外文書 Googleドライブ書式 業種別の書式 リモートワーク 中国語・中文ビジネス文書・書式 経営・監査書式 コロナウイルス感染症対策 業務管理 売上管理 企画書 契約書 トリセツ その他(ビジネス向け) 経理業務 営業・販売書式 英文ビジネス書類・書式(Letter) 社内文書・社内書類 製造・生産管理 マーケティング 総務・庶務書式 人事・労務書式 経営企画 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式

ファイル形式から探す

PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド