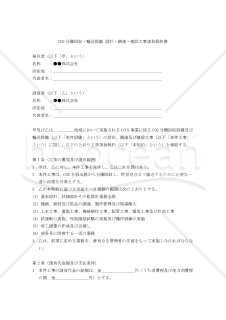

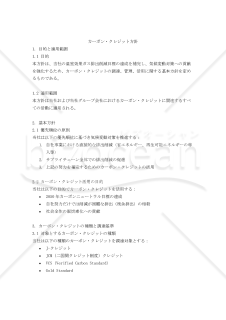

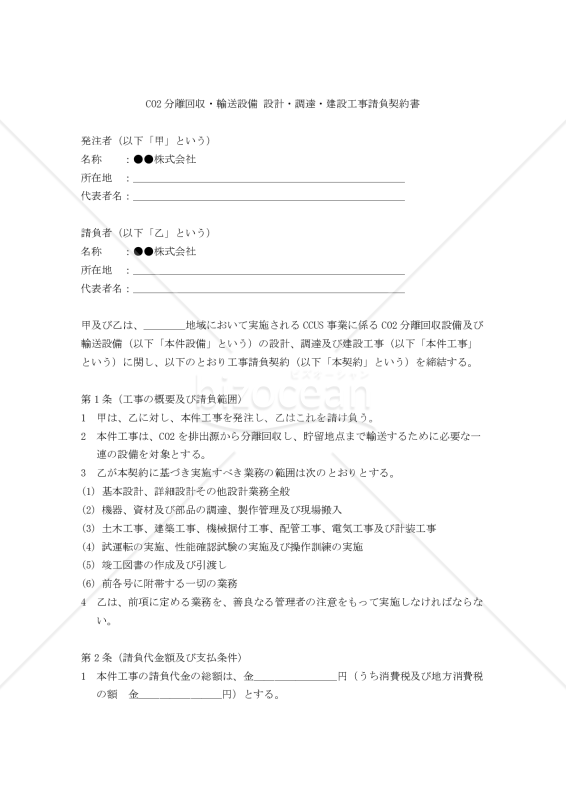

この契約書は、CO2の分離回収設備や輸送パイプラインなどの大規模プラント設備を建設する際に使用する工事請負契約の雛型です。

発注する企業と工事を請け負うプラントエンジニアリング会社との間で交わす約束事を文書化したもので、設計から機器の調達、現場での建設工事、試運転までを一括して依頼するEPC契約と呼ばれる形式に対応しています。

近年、脱炭素社会の実現に向けてCCUS事業が注目を集めており、CO2を回収して貯留する設備の建設需要が高まっています。

このような事業を進める際には、排出源からCO2を分離回収する装置、それを輸送するパイプライン、貯留施設に至るまでの一連の設備を整備する必要があります。

本契約書は、こうした設備の建設プロジェクトを円滑に進めるために必要な取り決めを網羅的に定めています。

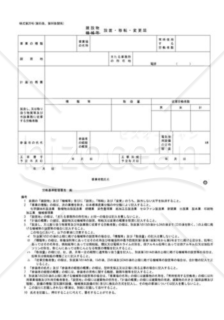

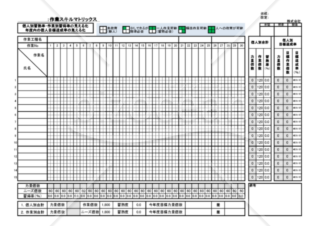

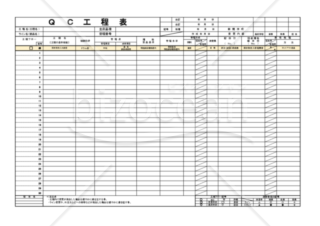

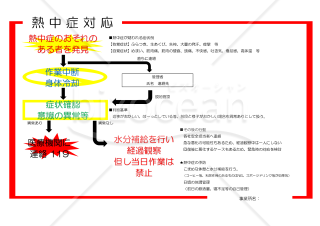

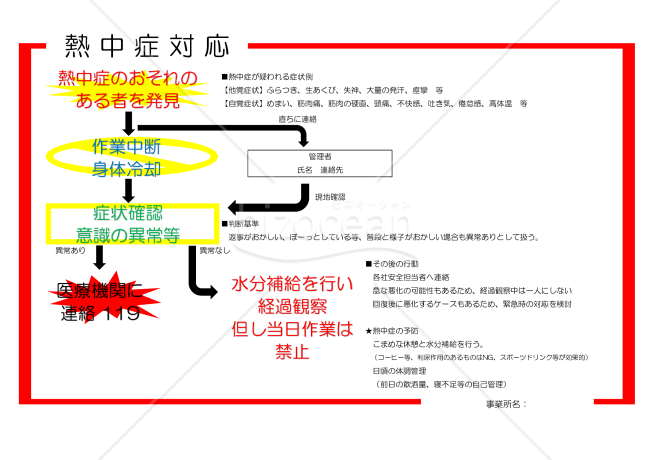

具体的には、工事の範囲や金額の決め方、支払のタイミング、工事期間の設定、設計内容の確認手続き、品質管理の方法、安全管理の責任分担、環境への配慮事項、性能の保証内容、完成後の不具合対応、契約を解除できる場合など、プロジェクトを進める上で起こりうる様々な状況を想定した条項が盛り込まれています。

この書式が役立つ場面としては、製造業や化学工場などでCO2削減プロジェクトを立ち上げる時、自治体や公共機関が環境対策事業として回収設備を導入する時などが挙げられます。

適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。

〔条文タイトル〕

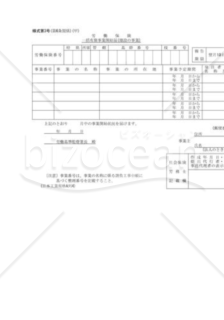

第1条(工事の概要及び請負範囲)

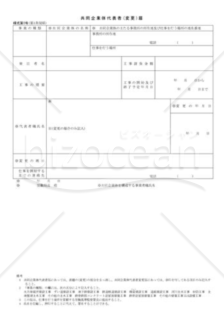

第2条(請負代金額及び支払条件)

第3条(契約期間並びに着手及び完成の期日)

第4条(設計業務の実施及び承認手続)

第5条(機器及び資材の調達並びに品質管理)

第6条(施工管理体制の整備及び報告義務)

第7条(工事施工における安全管理及び環境保全)

第8条(許認可の取得及び関係法令の遵守)

第9条(性能保証及び性能確認試験)

第10条(検査及び引渡し)

第11条(契約不適合責任)

第12条(設計変更及びそれに伴う代金又は工期の変更)

第13条(工期の変更事由及び遅延損害金)

第14条(契約の解除及びその効果)

第15条(秘密保持、知的財産権及びその他の一般条項)

![]()

- 件

- 件