資金管理規程(汎用型)

この「資金管理規程(汎用型)」は、企業の財務管理の要となる重要な規程雛型です。 経営の健全性を確保し、適切な資金管理を実現するための包括的なガイドラインとして機能します。 本規程は、資金の定義から始まり、資金管理責任者や資金管理部門の役割、資金管理委員会の設置など、組織体制を明確に定めています。 さらに、年間および月次の資金計画の策定プロセス、資金調達と運用の方針、承認プロセス、日次管理や月次報告の手順など、実務的な側面も詳細に規定しています。 リスク管理の観点から、為替リスク、金利リスク、取引先の信用リスクについても言及しており、総合的なリスクマネジメントを考慮した内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(資金管理責任者) 第5条(資金管理部門) 第6条(資金管理委員会) 第7条(年間資金計画) 第8条(月次資金計画) 第9条(資金計画の見直し) 第10条(調達方針) 第11条(調達方法) 第12条(調達の承認) 第13条(緊急時の調達) 第14条(運用方針) 第15条(運用対象) 第16条(運用限度額) 第17条(運用の承認) 第18条(口座管理) 第19条(資金移動) 第20条(日次管理) 第21条(月次報告) 第22条(為替リスク管理) 第23条(金利リスク管理) 第24条(取引先の信用リスク管理) 第25条(内部監査) 第26条(取締役会への報告) 第27条(教育・研修) 第28条(規程の改廃)

レビューを投稿

プラン変更の確認

おすすめ書式テンプレート

採用広報規程

採用広報規程

本「採用広報規程」と付属する「採用広報のためのSNS利用ガイドライン」は、法令遵守から個人情報保護、SNSの適切な活用まで、幅広いトピックをカバーしており、企業の採用広報活動を効果的に展開するための強固な基盤となります。 本規程は、採用広報の基本方針から具体的な実施方法、緊急時の対応まで詳細に定めており、人事部門だけでなく、広報部門や法務部門との連携も考慮に入れています。 特に、SNSの利用に関しては別途ガイドラインを設け、急速に変化するデジタル環境下での適切な情報発信方法を明確化しています。 本規程を導入することで、企業は一貫性のある採用メッセージを発信し、応募者との信頼関係を構築することができます。 また、潜在的なリスクを事前に認識し、適切に対処する準備を整えることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 採用広報規程: 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(基本方針) 第5条(コンプライアンス) 第6条(倫理的配慮) 第7条(広報手段) 第8条(情報発信の内容) 第9条(情報の正確性) 第10条(差別的表現の禁止) 第11条(個人情報の取り扱い) 第12条(個人情報の管理) 第13条(SNSの利用) 第14条(SNSにおける注意事項) 第15条(広報担当者) 第16条(教育・研修) 第17条(外部委託) 第18条(緊急対応) 第19条(モニタリング) 第20条(規程の改定) 第21条(細則) 採用広報のためのSNS利用ガイドライン: 1. 目的 2. 適用範囲 3. 使用するSNSプラットフォーム 4. アカウント管理 5. 投稿内容 6. 投稿の頻度とタイミング 7. エンゲージメント 8. 禁止事項 9. 危機管理 10. 個人アカウントの使用 11. 効果測定 12. 教育・研修 13. ガイドラインの見直し

ジョブ・クラフティング(社員主体型業務改革)推進規程

ジョブ・クラフティング(社員主体型業務改革)推進規程

このドキュメントは「ジョブ・クラフティング(社員主体型業務改革)推進規程」という、企業内で従業員が自身の仕事を主体的に最適化・改善するための制度を定めた規程雛型です。 「ジョブ・クラフティング」とは、従業員が自らの強みや関心に合わせて業務内容や業務関係、仕事の意味づけを自発的に調整していく取り組みです。 この考え方は近年、従業員エンゲージメント向上や働き方改革の一環として日本企業でも注目されています。 この規程雛型は、中小企業から大企業まで幅広く活用できる内容になっており、人事部や経営企画部が社内制度として「ジョブ・クラフティング」を導入する際の基盤となります。 例えば、営業部門の社員が「顧客訪問の事前準備を効率化したい」と考えた場合、このテンプレートに沿って計画書を作成し、上長の承認を得て実行。結果として業務効率が向上し、空いた時間で新規顧客開拓に力を入れられるようになる——そんな実例が生まれています。 この規程書は、制度の目的から実施手順、評価方法まで全20条にわたって詳細に規定しており、さらに実際に使用する「ジョブ・クラフティング計画書」の様式も添付されています。 人事担当者は自社の状況に合わせて内容をカスタマイズするだけで、すぐに運用を開始できます。 特に近年のハイブリッドワークやリモートワーク環境下では、従業員の自律性と主体性がこれまで以上に求められています。 この規程雛型を活用することで、会社は従業員の創意工夫を促進しつつ、組織全体としての一貫性も保つことができるでしょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(基本原則) 第5条(実施形態) 第6条(計画の策定) 第7条(計画の提出及び承認) 第8条(実施期間) 第9条(実施結果の報告) 第10条(振り返り面談) 第11条(従業員の権限) 第12条(従業員の責任) 第13条(上長の権限) 第14条(上長の責任) 第15条(人事部の役割) 第16条(評価への反映) 第17条(キャリア開発との連携) 第18条(禁止行為) 第19条(制限事由) 第20条(規程の改廃)

リース資産管理規程雛型

リース資産管理規程雛型

本「リース資産管理規程雛型」は、企業におけるリース資産の効率的な管理体制の構築を支援する実務的な規程雛型です。 経理部門を中心とした管理体制の確立から、日常的な運用管理、そしてリース期間満了時の対応まで、リース資産管理に必要な一連のプロセスを体系的に規定しています。 企業規模や業態を問わず活用できる汎用性の高い内容となっており、各社の実情に応じて必要な修正を加えることで、すぐに社内規程として導入することが可能です。 特に、リース取引の増加に伴い管理体制の整備が課題となっている企業や、既存の管理規程の見直しを検討している企業に最適です。 本規程雛型の特長は、予算管理から契約締結、日常的な管理運営、そして返却や中途解約に至るまでの実務フローを詳細に規定している点にあります。 また、近年重要性が増しているセキュリティ管理や内部監査についても明確な規定を設けており、コンプライアンスの観点からも充実した内容となっています。 管理責任者や使用者の義務を明確に定めることで、組織内での責任所在を明確化し、適切な管理体制の構築を可能にします。さらに、教育・研修に関する規定を設けることで、規程の実効性を高める工夫も施されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(管理体制) 第5条(リース取引の基本方針) 第6条(予算管理) 第7条(リース契約の申請) 第8条(リース会社の選定) 第9条(契約締結) 第10条(検収) 第11条(管理責任) 第12条(使用者の義務) 第13条(リース資産台帳) 第14条(点検・保守) 第15条(移設・改造) 第16条(事故・故障時の対応) 第17条(リース期間満了時の手続) 第18条(中途解約) 第19条(セキュリティ管理) 第20条(監査) 第21条(教育・研修) 第22条(規程の改廃)

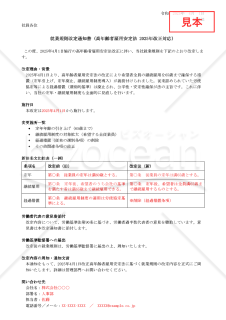

【法改正対応】就業規則改定通知書【例文付き】

【法改正対応】就業規則改定通知書【例文付き】

2025年4月施行の「高年齢者雇用安定法」に対応した「就業規則改定通知書」テンプレートです。「希望者全員を対象とした65歳までの継続雇用措置」「定年の引き上げ」「経過措置の廃止」などのポイントが反映されており、企業の人事・総務担当者が適切に従業員へ通知できる実務的なフォーマットとなっています。法改正に対応した文面をスムーズに整備できるため、「社内規程の改定や周知はこれから」という企業担当者に特にお勧めです。Word形式での編集が可能で、新旧条文比較表や労働者代表意見の添付案内も踏まえており、作成・提出・周知の全プロセスでご活用いただけます。 ※2025年4月施行の法改正に基づき作成された汎用版です。自社の実態や法令・ガイドラインに照らして必ず修正・確認のうえご利用ください ■就業規則改定通知書とは 法令改正や社内規程変更に伴い、企業が従業員に対し就業規則の改正内容を正式に通知・周知するための文書です。労働基準法第106条に基づき、就業規則の周知は法的義務とされており、特に高年齢者雇用安定法改正のような人事制度に直結する改定では、従業員への透明性確保とトラブル防止のために重要な役割を果たします。 ■テンプレートの利用シーン <定年延長に伴う就業規則改定時に> 定年年齢や再雇用制度を見直す際の周知用文書として。 <継続雇用制度の規程変更に> 希望者全員を対象とする制度改定を従業員へ通知する必要がある場合に。 <労基署への届出に備えて> 意見書添付や届出時に必要な正式文書として使用できます。 ■利用・作成時のポイント <法改正の要点を正確に反映> 定年年齢65歳への引上げや選別基準の廃止を必ず明記します。 <労働者代表意見の記録を添付> 改定に際しての労働者代表の意見聴取は法的要件となるため、意見書を必ず添付しましょう。 <周知方法の明示> 通知書配布に加え、イントラネット掲示や説明会の実施で確実な周知を図りましょう。 ■テンプレートの利用メリット <案内業務を効率化> 改正前後を対照できる形式で、従業員の理解をスムーズに促します。 <Word形式でカスタマイズ無料> 自社の実情に合わせた修正ができ、制作コストがかからず効率的に運用できます。

取締役の報酬

取締役の報酬

株主総会における、取締役の役員報酬を決定する議事録です。

就業規則用意見書

就業規則用意見書

就業規則用の「意見書」とは、就業規則を新規作成(又は変更)した際、従業員の過半数以上の代表者から、就業規則について意見を記してもらうための書類です。新たに作成(又は変更)した就業規則とセットで労働基準監督署に提出する必須の書類です。

大カテゴリー

カテゴリーから探す

企画書 リモートワーク コロナウイルス感染症対策 社外文書 その他(ビジネス向け) 経理業務 請求・注文 中国語・中文ビジネス文書・書式 業務管理 経営・監査書式 業種別の書式 トリセツ 営業・販売書式 売上管理 契約書 Googleドライブ書式 英文ビジネス書類・書式(Letter) 社内文書・社内書類 製造・生産管理 マーケティング 総務・庶務書式 人事・労務書式 経営企画 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式

ファイル形式から探す

PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド