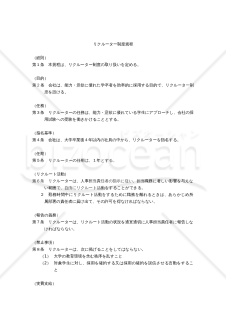

リクルーター制度規程

リクルーター制度とは、社員がリクルーターとして就活生や応募者に接触し、採用活動を行う制度です。 企業によってもリクルーターに任せる範囲や役割は異なりますが、一般的には若手社員が学生と接触することで、自社をPRし、自社の選考を受けてもらうことを目的として行われています。 また、入社後のミスマッチを防げる効果もあります。実際の面接よりも学生の素の部分が見えることで、企業との適正度を正確に把握できるためです。通常面接では緊張して本音を話せない学生も、リクルーターとの和やかな空気の中では本音を話しやすくなります。 本書式は上記のリクルーター制度を定めた「リクルーター制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(任務) 第4条(指名基準) 第5条(任期) 第6条(リクルート活動) 第7条(報告の義務) 第8条(禁止事項) 第9条(実費支給)

レビューを投稿

プラン変更の確認

おすすめ書式テンプレート

(業務利用中の)交通違反者取扱規程

(業務利用中の)交通違反者取扱規程

社有車を運転して交通違反を犯した場合について、会社や組織がどのように取り扱うかを定めた規程を「交通違反者取扱規程」といいます。 この規程は、一般的には会社や組織の内部規定の一つとして定められており、社員や従業員が社有車を運転した際に交通違反を犯した場合に、どのような処置が取られるかを明確にすることで、安全な運転を促進し、交通事故の防止につなげることを目的としています。 交通違反者取扱規程には、違反行為に応じた処分の種類や、その基準、手続き、違反行為が繰り返された場合の対応などが規定されています。例えば、違反内容によっては、社内での処分だけでなく、法的な処分が必要となる場合もあります。規程にはそのような場合の対応も含まれています。 交通違反者取扱規程は、社内での安全運転や交通マナーの向上に役立ちますが、規程に従って処分を行うことが重要です。また、社有車を運転する全ての社員や従業員に対して、この規程についての教育や啓発を行うことも重要です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(懲戒処分) 第3条(懲戒処分の決定基準) 第4条(教唆・手助けの懲戒) 第5条(懲戒の加重) 第6条(第三者への損害賠償責任) 第7条(会社への損害賠償責任) 第8条(罰金等の負担) 第9条(配置転換) 第10条(運転業務の停止)

通信教育研修規程

通信教育研修規程

「通信教育研修規程」とは、通信教育および研修に関する制度やルールを定めた規程のことです。これは、通信教育や研修プログラムの提供者が設定し、受講生や教職員が遵守すべきルールや手続きを示しています。 同規程は、受講生が安心して学習に取り組める環境を整備するため、また、教育の質を維持し、教育機関や企業の信頼性を高めるために重要な役割を果たしています。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(通信教育研修の命令) 第3条(通信教育研修の名称) 第4条(受講の義務) 第5条(受講の方法) 第6条(費用負担) 第7条(会社への報告) 第8条(人事記録への記載)

自動車事故対策規程

自動車事故対策規程

自動車事故対策規程は、企業が所有する自動車の事故に対して、迅速で適切な対応を行うための規程です。この規程は、企業が従業員に自動車を貸与したり、業務で自動車を使用する場合に適用されます。 同規程は、企業が自動車事故を予防するために、適切な安全対策を講じ、事故が発生した場合には迅速かつ適切な対応を行うことを目的としています。また、自動車事故による損害を最小限に抑えることで、企業の経済的な損失を防止し、従業員の安全を確保することが期待されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(発生時の措置 第3条(所属部門への連絡) 第4条(社長への報告) 第5条(事故現場での確認事項) 第6条(交通事故報告書) 第7条(交通事故証明書) 第8条(事故処理) 第9条(謝罪・弔問) 第10条(見舞金・弔慰金の贈呈) 第11条(示談の禁止) 第12条(損害の賠償) 第13条(求償権の行使)

転勤規程

転勤規程

転勤規程とは、企業や組織が従業員を異動させる際に守るべきルールや手続き、条件などが明示された規則のことです。 転勤規程には、異動の対象となる従業員の選定方法や異動先の場所、異動に伴う手当や費用の支給の手続きなどが含まれることが一般的です。 転勤は従業員にとって、生活の根幹である住まいや家族との別れ、新しい環境での生活や仕事への適応など、大きなストレスを伴うことがあります。そのため、転勤規程は、従業員の権利を守ることや、公正かつ透明性のある異動の実施を保障することが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(転勤命令) 第4条(転勤旅費の支給) 第5条(赴任の期限)

休職期間中に定年退職年齢到達に伴う再雇用要求書

休職期間中に定年退職年齢到達に伴う再雇用要求書

この「休職期間中に定年退職年齢到達に伴う再雇用要求書」は、独特かつ重要な雇用シーンに対応するための専門的な文書テンプレートです。 日本の職場において、休職中に定年退職年齢を迎えた従業員が、その後も継続して勤務したいと希望する際に活用できます。 高年齢者雇用安定法では65歳までの雇用確保措置が義務付けられていますが、休職という特殊な状況下での定年到達に関して明確な規定がない企業も多く、このような場合に本文書が役立ちます。 このテンプレートは丁寧な敬語と論理的な構成で、再雇用を求める正当な理由を明確に伝えるよう設計されています。 申請者の基本情報、勤務履歴、具体的な希望条件などを簡潔に記載できるフォーマットになっており、健康状態の回復や継続的な貢献意欲を効果的に伝えることができます。 特に「申請理由」の部分では、法的根拠と個人的資質の両面から再雇用の妥当性を主張できる構成となっています。 主な適用場面としては、病気休職、育児・介護休職、もしくはその他の理由による休職中に定年退職年齢に達した方が、復職と同時に再雇用を希望する状況において有効です。 また、会社側に再雇用拒否の明確な規定がないことを確認している場合に特に効果を発揮します。 正式な書面として会社側に提出することで、公式な検討と回答を促すことができるでしょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

業務提案規程

業務提案規程

「業務提案規程」は、企業内で従業員が業務上の改善や効率化を促進するために提案を行う際の手続きや運用ルールを定めた規程です。この規定は、従業員が有益な提案を行い、それに対して適切な評価や褒賞を受けることを目的としています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(提案の種類) 第3条(提案審査委員会) 第4条(提案手続) 第5条(褒賞) 第6条(褒賞方法) 第7条(褒賞金) 第8条(採否) 第9条(権利の帰属) 第10条(提案の公開) 第11条(記録の保管) 第12条(提案の事務局及び責任者) 第13条(異議申立て) 第14条(その他)

大カテゴリー

カテゴリーから探す

中国語・中文ビジネス文書・書式 マーケティング コロナウイルス感染症対策 業務管理 社外文書 経営・監査書式 Googleドライブ書式 その他(ビジネス向け) 経理業務 社内文書・社内書類 契約書 企画書 売上管理 トリセツ 請求・注文 リモートワーク 業種別の書式 営業・販売書式 英文ビジネス書類・書式(Letter) 製造・生産管理 総務・庶務書式 人事・労務書式 経営企画 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式

ファイル形式から探す

PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド