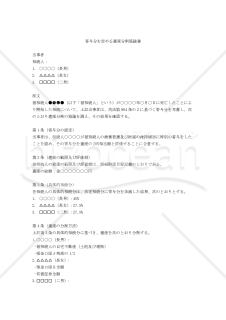

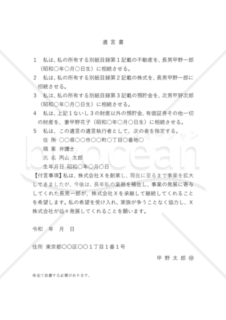

遺言書記入例

遺言書の記入例です。組み合わせてご利用ください。参考になれば幸いです

レビューを投稿

1 件のレビュー

-

[業種]

その他

女性/70代

[業種]

その他

女性/70代

2018.01.25

もっと簡単な書式も欲しかったです。すみません。

プラン変更の確認

おすすめ書式テンプレート

【改正民法対応版】寄与分を定める遺産分割協議書

【改正民法対応版】寄与分を定める遺産分割協議書

本雛型は、2020年4月1日施行の改正民法に準拠し、寄与分を考慮した遺産分割協議を円滑に進めるための雛型です。 本雛型は、相続人の特別な寄与を適切に評価し、公平な遺産分割を実現することを目的としています。 遺産の範囲、評価額、具体的相続分、分割方法など、必要な要素を網羅しつつ、諸手続や協力義務、紛争解決方法を明記することで、将来的なトラブルを未然に防止します。 本雛型を活用することで、寄与分の適切な評価と反映による公平な遺産分割の実現、相続人間の合意形成プロセスの円滑化、そして将来的な紛争リスクの軽減の一助となれば幸いです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(寄与分の認定) 第2条(遺産の範囲及び評価額) 第3条(具体的相続分) 第4条(遺産の分割方法) 第5条(諸手続) 第6条(協力義務) 第7条(紛争解決)

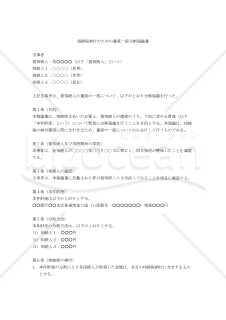

相続税納付のための遺産一部分割協議書

相続税納付のための遺産一部分割協議書

本「相続税納付のための遺産一部分割協議書」は、相続税の納付期限に間に合わせるために必要となる遺産分割協議書の雛型です。 本雛型は、相続人が被相続人の遺産の一部を迅速に分割し、相続税を適切に納付することを目的とします。 相続開始の確認から始まり、分割対象となる特定の財産の定義、相続税納付の方法、残余財産の取り扱いなど、多岐にわたる事項を網羅しています。 さらに、将来の紛争を防止するための条項や、相続人間の協力義務、秘密保持義務なども含まれており、円滑な相続手続きにお役立ちするかと思います。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(被相続人及び相続開始の確認) 第3条(相続人の確認) 第4条(本件財産) 第5条(分割方法) 第6条(相続税の納付) 第7条(その他の遺産) 第8条(残余財産の管理) 第9条(遺言の不存在の確認) 第10条(争いの不存在) 第11条(将来の紛争の防止) 第12条(協力義務) 第13条(秘密保持) 第14条(効力発生日) 第15条(協議事項)

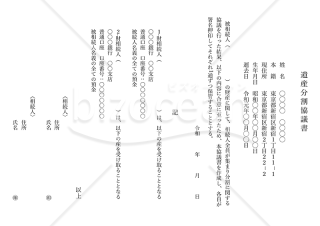

遺産分割協議書【銀行預貯金分割】(縦書き)・PowerPoint

遺産分割協議書【銀行預貯金分割】(縦書き)・PowerPoint

■遺産分割協議書【銀行預貯金分割】とは 被相続人の預貯金を、相続人の間でどのように分けるかを明確に記載する書式です。銀行名、支店名、口座番号などを特定し、誰がどの預金をどの割合で取得するかを明示する点が特徴です。 ■利用するシーン ・被相続人の預貯金口座を解約・払戻しする際、金融機関から遺産分割協議書の提出を求められた場合に利用します。 ・相続人が複数おり、預貯金の分け方について協議し、合意に至った内容を証明する場面で活用されます。 ・預貯金以外にも不動産や有価証券など、他の相続財産と合わせて分割内容を整理する際にも用いられます。 ■利用する目的 ・相続人間で合意した預貯金の分割内容を明確にし、後日のトラブルや誤解を防止するために作成します。 ・金融機関での相続手続き(口座解約や名義変更)を円滑に進めるため、必要書類として提出します。 ・相続税の申告や、他の財産の名義変更手続きの際に、分割内容の証明書類として利用します。 ■利用するメリット ・預貯金の分割内容が明確になり、相続人全員の合意を証明できるため、後の紛争リスクを軽減できます。 ・金融機関での相続手続きに必要な情報が網羅されているため、手続きをスムーズに進めることができます。 ・法的な効力を持つ書面であるため、相続人間での権利義務が明確になり、安心感を持って遺産分割を進めることができます。 こちらはPowerPointで作成した、銀行預貯金の分割について記載した遺産分割協議書のテンプレートです。無料でダウンロードできるので、ご活用いただけると幸いです。

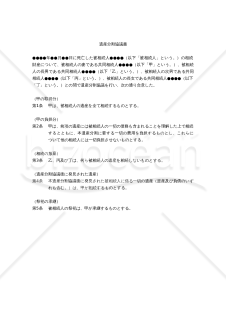

【改正民法対応版】(妻のみが全てを相続し、他3人の子供の相続分をゼロとする)遺産分割協議書

【改正民法対応版】(妻のみが全てを相続し、他3人の子供の相続分をゼロとする)遺産分割協議書

遺産の分割は、遺言があればその指定に従い、なければ法定相続分に従った割合で分割するのが原則ですが、相続人全員の同意があれば話し合いで分割割合を決定することができます。 本雛型は、配偶者である妻のみが全てを相続し、他3人の子供の相続分をゼロとする「【改正民法対応版】(妻のみが全てを相続し、他3人の子供の相続分をゼロとする)遺産分割協議書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(甲の取得分) 第2条(甲の負担分) 第3条(相続の放棄) 第4条(遺産分割協議後に発見された遺産) 第5条(祭祀の承継)

【改正民法対応版】遺産分割協議書

【改正民法対応版】遺産分割協議書

相続人3名で、不動産と預金債権を遺産分割する内容の「【改正民法対応版】遺産分割協議書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

遺言書(自筆証書遺言書)

遺言書(自筆証書遺言書)

遺言書(自筆証書遺言書)の記載例です。自筆証書遺言書とは、その名の通り遺言者本人が作成する遺言書のことをいいます。 遺言者によって遺言書の全文、日付及び氏名のすべてを自書し、これに押印して作成する必要があります。

大カテゴリー

カテゴリーから探す

メッセージカード・グリーティングカード 年賀状・年賀はがき 季節の挨拶状 カレンダー お知らせ 展開図・クラフト その他(はがき・カード)

ファイル形式から探す

PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド