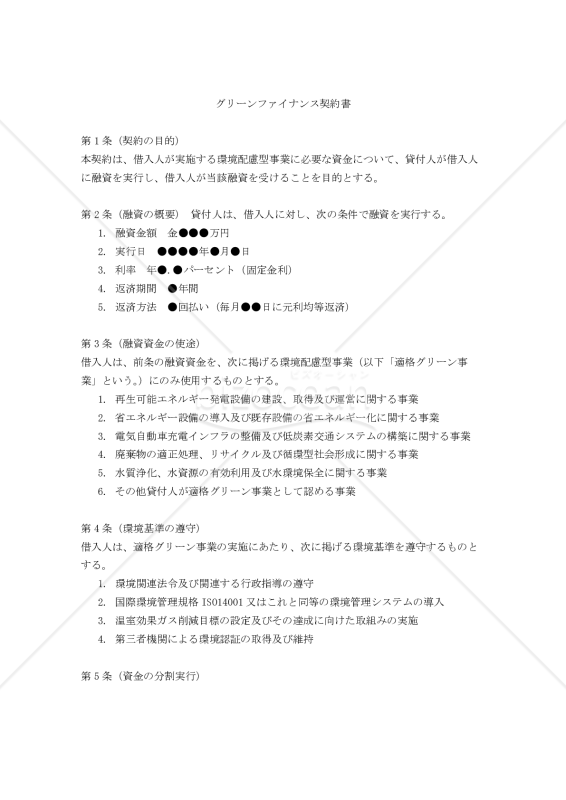

この「【改正民法対応版】グリーンファイナンス契約書」は、環境に配慮した事業への融資を行う際に使用する専門的な融資契約書です。

近年、企業の環境への取り組みが重要視される中で、太陽光発電設備の導入や省エネ設備への投資、電気自動車充電ステーションの設置など、環境改善に貢献する事業に対して金融機関が優遇条件で融資を行うケースが増えています。

この書式は、そうした環境配慮型の融資を実行する場面で活用いただけます。通常の融資契約とは異なり、資金の使途を環境事業に限定し、定期的な環境効果の報告を求める特別な条項が盛り込まれています。

また、環境目標を上回る成果を達成した場合の金利優遇措置なども規定されており、借り手にとっても貸し手にとってもメリットのある仕組みとなっています。

銀行や信用金庫などの金融機関が企業に対して環境事業向けの融資を行う際や、政府系金融機関がグリーンファイナンス制度を活用した融資を実行する際に、この契約書をベースとしてご利用いただけます。

Word形式で提供されているため、個別の案件に応じて条件や金額などを簡単に編集・カスタマイズすることが可能です。

また、専門知識がない方でも、基本的な情報を入力するだけで実用的な契約書を作成できるよう設計されています。

適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。

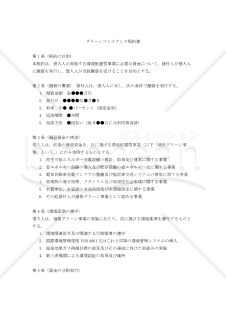

〔条文タイトル〕

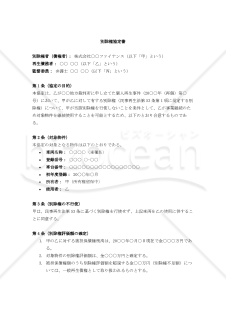

第1条(契約の目的)

第2条(融資の概要)

第3条(融資資金の使途)

第4条(環境基準の遵守)

第5条(資金の分割実行)

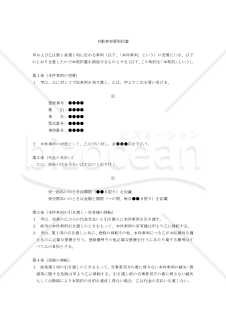

第6条(報告義務)

第7条(実地調査権)

第8条(第三者機関の活用)

第9条(金利優遇措置)

第10条(担保及び保証)

第11条(期限の利益の喪失)

第12条(契約不適合責任の免責)

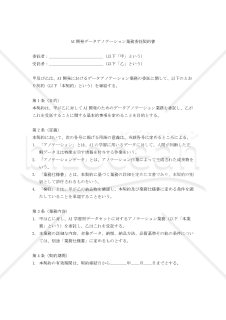

第13条(契約の変更)

第14条(準拠法及び管轄裁判所)

第15条(その他)

![]()

- 件

- 件