この契約書は、警備業法に基づき、身辺警備(いわゆる「4号警備」)の業務を外部の専門会社に委託する際に用いる標準的な契約雛型です。

経営者や団体の要人、または特定のリスクに晒される可能性のある人物の安全を確保するため、護衛業務の範囲や警備員の資格要件、業務時間、委託料、報告義務、秘密保持などを網羅的に定めています。

特に、対象者の居住先や勤務先、移動経路での警備、突発的なスケジュール変更への対応、警備員の教育・資格、さらには損害賠償責任や反社会的勢力排除に関する規定までを明確にすることで、委託者と受託者の双方が安心して契約を結べる内容となっています。

実務においては、企業の役員警護、イベント出演者の安全確保、要人の来日時の随行警備など、幅広い場面で活用することが可能です。

契約の枠組みをしっかり整えておくことで、後日のトラブル防止や信頼関係の構築にもつながります。

また、本書式は Word形式で編集可能 となっており、委託料の金額、業務時間、対象者の情報などを自社の実態に合わせて柔軟に修正することができます。

法律や会計の専門知識がなくても理解しやすい平易な文章でまとめてあるため、初めてこの種の契約を扱う担当者にも扱いやすい点が特徴です。

適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正警備業法対応版です。

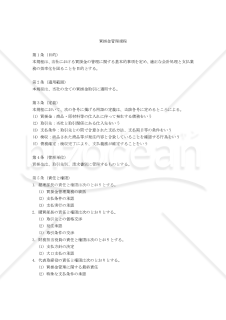

〔条文タイトル〕

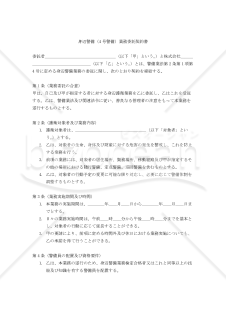

第1条(業務委託の合意)

第2条(護衛対象者及び業務内容)

第3条(業務実施期間及び時間)

第4条(警備員の配置及び資格要件)

第5条(業務実施上の義務及び権限)

第6条(甲の協力義務)

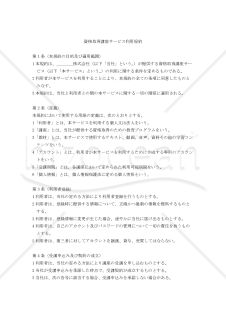

第7条(委託料及び支払方法)

第8条(業務報告及び記録保存)

第9条(契約不適合責任)

第10条(免責事項)

第11条(損害賠償及び保険加入)

第12条(秘密保持及び個人情報保護)

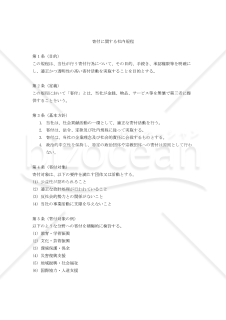

第13条(契約の変更及び中止)

第14条(契約の解除)

第15条(反社会的勢力の排除)

第16条(管轄裁判所)

第17条(完全合意)

![]()

- 件

- 件