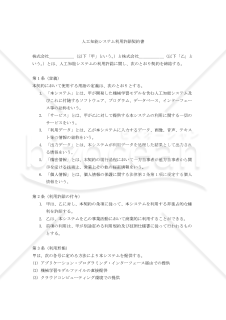

この「商事留置権に関する合意書」は、企業間の継続的な取引において、商品や物品を預かっている側が、まだ支払われていない代金や費用を確保するために使用する雛型です。

商事留置権とは、簡単に言えば「支払いが済むまで預かっている物を返さない権利」のことです。

例えば、修理業者が修理した機械を引き渡す前に修理代金が未払いの場合など、ビジネス上で相手の物を正当に預かっている状況で、この権利を行使することができます。

ただし、この商事留置権が使えるのは、双方が「商人」つまり事業者として取引を行っている場合に限られます。

会社同士の取引や、個人事業主同士の取引など、ビジネスとしての取引であることが前提となります。

一般の消費者との取引では使用できませんので注意が必要です。

また、預かっている物が相手の所有物であり、正当な理由で占有していることも条件になります。

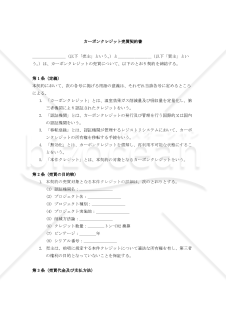

この商事留置権は民法で定められている一般的な留置権よりも使いやすく、事業者にとって有利な仕組みになっているという点です。

民法の留置権では、預かっている物と支払ってもらいたい代金との間に直接の関係がなければなりませんが、商事留置権では、同じ取引相手との間で継続的に取引をしていれば、別の取引から生じた代金であっても、今預かっている物で確保することができます。

つまり、A商品の代金が未払いでも、たまたま預かっているB商品を返さないでおくことが認められるのです。

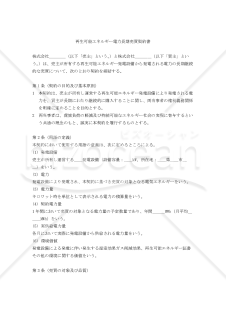

この合意書を使用する場面としては、継続的に取引を行っている企業同士が、あらかじめ預かっている物に関するルールを明確にしておきたい場合が挙げられます。

また、万が一支払いが行われなかった場合の対応方法についても定めています。

裁判所を通じた競売手続きや、双方の同意があれば別の方法で処分することも可能です。支払いが完了すれば、すぐに預かっている物を返還することも明記されています。

適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

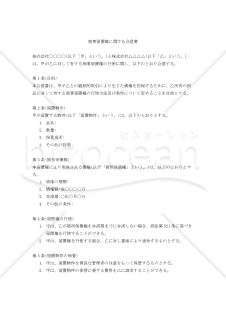

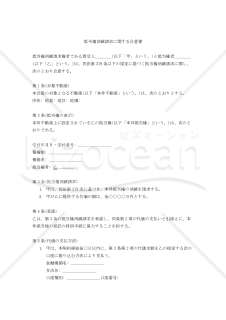

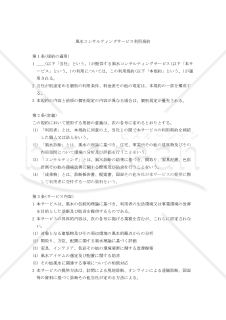

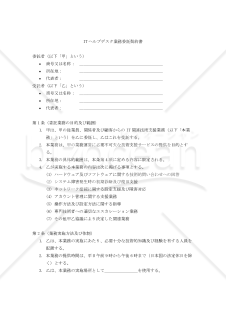

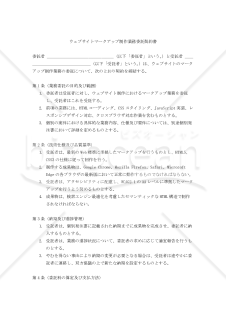

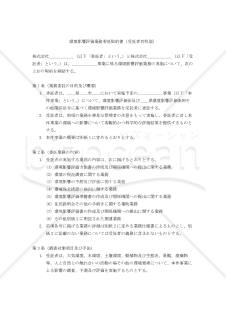

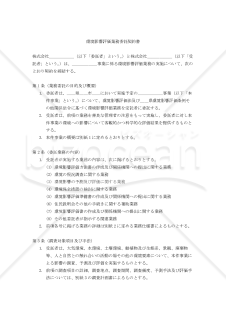

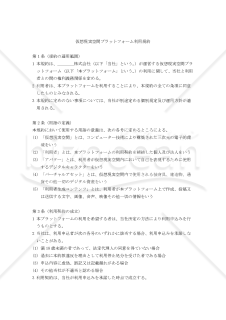

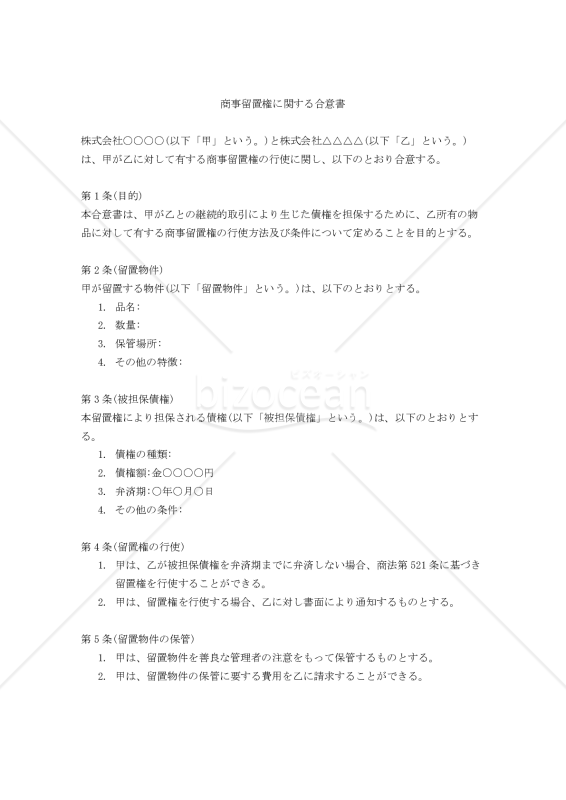

〔条文タイトル〕

第1条(目的)

第2条(留置物件)

第3条(被担保債権)

第4条(留置権の行使)

第5条(留置物件の保管)

第6条(留置物件の処分)

第7条(弁済と留置物件の返還)

第8条(通知義務)

第9条(協議)

第10条(管轄裁判所)

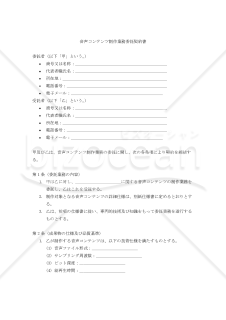

![]()

- 件

- 件