手形・小切手管理規程

本「手形・小切手管理規程」は、企業における手形及び小切手の適切な管理体制の構築に必要な事項を網羅的に定めた内容となっています。 手形・小切手の取扱いに関する基本的な業務フローに沿って、管理責任者の設置から実務担当者の役割、保管・記録の方法、不渡り対応まで、実務に即した具体的な規定を盛り込んでいます。 特に実務上重要となる要件確認事項や記録管理については詳細な規定を設け、内部統制の観点からも十分な管理体制を確保できる内容としました。 また、事故発生時の対応や教育研修に関する規定も備えており、リスク管理の観点からも充実した内容となっています。 本規程雛型は、金融商品取引法や会社法等の関連法令に準拠しつつ、実務経験に基づく知見を反映させた汎用性の高い内容となっているため、企業規模や業態を問わず、必要に応じて適宜カスタマイズしてご利用いただけます。 手形・小切手取引における不正防止や内部管理体制の整備にお役立ていただける規程雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(管理責任者) 第5条(取扱担当者) 第6条(取扱いの原則) 第7条(保管) 第8条(要件の確認) 第9条(小切手帳の管理) 第10条(手形等の振出) 第11条(白地手形等) 第12条(手形等の受取) 第13条(手形の裏書) 第14条(記録簿) 第15条(期日管理) 第16条(不渡り処理) 第17条(事故発生時の対応) 第18条(印鑑の管理) 第19条(教育・研修) 第20条(監査) 第21条(改廃)

レビューを投稿

プラン変更の確認

おすすめ書式テンプレート

【改正道路交通法施行規則対応版】社有車管理規程

【改正道路交通法施行規則対応版】社有車管理規程

2022年10月1日施行の改正道路交通法施行規則により、白ナンバーの社有車を5台以上(または乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台以上)保有している事業所では、乗車前後のアルコール検知器によるアルコールチェックや安全運転管理者の選任が義務化されます。(違反した場合の罰則もあります。) 業種を問わない改正のため、緑ナンバー(営業ナンバー)を所有する事業用自動車ではないから関係ないということにはなりません。 本書式は、改正法の内容を忠実に社内規程にしたものであり、これまで車両管理を一切されていなかった会社様も本規程の通りに実施して頂ければ、当該改正を遵守することが出来ます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(安全運転管理者) 第4条(申請) 第5条(社有車運転台帳) 第6条(運転者) 第7条(鍵の保管等) 第8条(事故処理) 第9条(事故補償) 第10条(罰金)

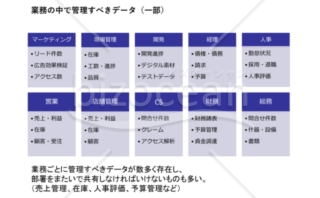

データ管理を行うのに適したツールの比較

データ管理を行うのに適したツールの比較

日々の業務で必須のデータ管理について、 Excel、スプレッドシート、専用ツールのどれを選択するべきか それぞれの特色やメリット・デメリットを交えて比較検討するための資料です。

メンタルヘルスケア規程

メンタルヘルスケア規程

本「メンタルヘルスケア規程」は、企業や組織が従業員の心身の健康を守り、働きやすい職場環境を整備するための雛型です。 本規程雛型は、労働安全衛生法に基づく最新の要件を満たしつつ、現代の職場におけるメンタルヘルス課題に対応するよう起案されています。 本規程雛型には、会社の責務から従業員の役割、ストレスチェックの実施、職場環境の改善、教育研修、相談窓口の設置、休職や復職支援まで、メンタルヘルスケアに関する幅広い内容が含まれています。 特に、プライバシー保護や個人情報の取り扱いに関する条項を設けることで、従業員の権利にも十分に配慮しています。 本規程雛型を使用することで、企業は迅速かつ効果的にメンタルヘルスケア規程を導入できます。 各企業の特性や既存の制度に合わせて適宜カスタマイズすることも容易です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 (目的) 第2条 (定義) 第3条 (適用範囲) 第4条 (会社の責務) 第5条 (管理監督者の責務) 第6条 (従業員の責務) 第7条 (メンタルヘルスケアの基本的な取り組み) 第8条 (メンタルヘルスケア推進担当者) 第9条 (ストレスチェック) 第10条 (職場環境の改善) 第11条 (教育研修) 第12条 (情報提供) 第13条 (相談窓口) 第14条 (休職) 第15条 (職場復帰支援) 第16条 (プライバシーの保護) 第17条 (個人情報の取り扱い) 第18条 (関係法令等の遵守) 第19条 (規程の改廃) 附則

業務引継書・横・Word【見本付き】

業務引継書・横・Word【見本付き】

担当業務の引継ぎに必要な情報を一覧形式で記録できる、業務引継書テンプレート(Word形式)です。 「引継項目」「内容」「開始日」「終了日」「引継者名」「特記事項」「確認欄」など、引継ぎに必要な情報を一行ずつ整理して記入でき、部署異動や退職・産休などさまざまなケースに対応します。引継ぎの正確性と効率を重視したい業務担当者・管理者の方におすすめのテンプレートです。 ■業務引継書とは 担当者が変更となる際に、引継ぐべき業務内容・スケジュール・注意点などを明確に記録する文書です。 職務の継続性を保ち、引継ぎ漏れやトラブルを防止する目的で作成されます。 ■テンプレートの利用シーン <退職・産休・育休などによる業務交代時に> 短期間で業務をスムーズに引き継ぐため、主要業務を網羅的に整理する場面で活用可能です。 <部署異動・社内組織変更時の引継ぎに> 継続すべき案件や日次・週次業務などを記録することで、引継ぎ後の混乱を最小限に抑えられます。 <管理者が進捗・状況をチェックしたいときに> 「確認欄」や「特記事項」により、完了確認・承認フローとしても対応可能です。 ■利用・作成時のポイント <引継項目は具体的に分けて記載> 「定例業務」「対応中案件」「システム関連」などカテゴリ別に分けると、後任者の理解がスムーズです。 <開始日・終了日を明記> スケジュール把握と進捗管理ができるよう、作業に要する期間を明記しましょう。 <特記事項や確認欄を活用> 注意点・進行状況・対応履歴などを補足的に記載し、引継精度向上に繋げます。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式で自由に編集・印刷可能> PC入力・手書きのどちらにも対応し、社内フォーマットとしても柔軟にカスタマイズ可能です。 <汎用性が高くさまざまな職種で利用可能> 営業・事務・技術・管理部門など、業種・職種を問わず活用できます。

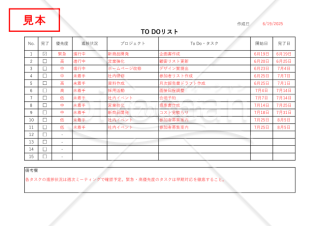

TO DOリスト・横・Excel【見本付き】

TO DOリスト・横・Excel【見本付き】

日々のタスクを効率的に整理・管理したい中小企業や個人事業主向けの無料テンプレートです。横型レイアウトで、タスク名・期限・優先度・ステータスなどを一目で確認でき、作業の見える化に最適。Excel形式なので、必要な項目を入力するだけで簡単に編集・印刷が可能。小規模チームやリモートワーク環境でも活用しやすく、業務の抜け漏れや遅延を防ぎます。新入社員や個別でタスク管理をしたい方にもおすすめです。 ■TO DOリストとは 日々の業務や作業を一覧で整理し、進捗や優先度を管理するためのツールです。会議準備、資料作成、締め切り管理などを一覧化し、やるべきことを明確にできます。メリットとして、タスクの抜け漏れ防止、時間管理の改善、目標達成の促進などが挙げられます。 ■利用シーン ・日々の業務タスクを整理したいときに ・小規模チームでの作業分担や進捗確認に ・リモートワーク中のタスク共有や管理に ・プロジェクト単位での作業スケジュール管理に ■利用・作成時のポイント <タスク名・期限・優先度を明確に記入> 誰が何をいつまでに行うかを明確にすることで、作業の遅延や重複を防ぎます。 <ステータス欄で進捗を可視化> 「未着手」「進行中」「完了」などのステータスを記録することで、進捗管理がしやすくなります。 <定期的な更新でリストを最新に保つ> タスクの追加・削除・完了処理をこまめに行うことで、常に正確な情報を維持しましょう。 ■テンプレートの利用メリット <0円で今すぐ使える> 時間とコストをかけず業務管理の仕組みを導入できます。 <Excelで簡単に編集・印刷できる> 必要な項目を入力するだけで完成。PDF保存や紙での共有にも対応しています。 <視認性が高い横型レイアウト> タスクの全体像を横並びで確認しやすく、作業の優先順位や進捗が一目で把握できます。 <小規模チームや個人でも使いやすい構成> 複雑な設定が不要で、誰でも直感的に使えるシンプルな設計です。

【改正民法対応版】代表取締役の地位と取締役の辞任届

【改正民法対応版】代表取締役の地位と取締役の辞任届

2020年4月1日施行の改正民法へ対応させたテンプレートを販売しております。ワード形式で納品させて頂きます。

大カテゴリー

カテゴリーから探す

中国語・中文ビジネス文書・書式 業務管理 契約書 マーケティング 社外文書 企画書 経営・監査書式 コロナウイルス感染症対策 Googleドライブ書式 その他(ビジネス向け) 経理業務 社内文書・社内書類 売上管理 トリセツ 請求・注文 リモートワーク 業種別の書式 営業・販売書式 英文ビジネス書類・書式(Letter) 製造・生産管理 総務・庶務書式 人事・労務書式 経営企画 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式

ファイル形式から探す

PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド