執行役員規程

執行役員規程は、企業や組織において、執行役員と呼ばれる役職の選任、退任、任務、権限、報酬、責務、義務、違反行為、報告義務などに関する規定を定めた文書や規則のことです。 執行役員は、企業の経営陣の一員として重要な役割を果たし、業務執行や意思決定に関与します。執行役員規程は、彼らの選任や退任の手続き、権限の範囲、業務執行の責務、報酬体系、報告義務、違反行為の禁止事項などを明確に定めることで、組織の効率的な運営や透明性を確保するための枠組みを提供します。 〔条文タイトル〕 第1条 (目的) 第2条 (定義) 第3条 (忠実義務) 第4条 (員数及び選任方法) 第5条 (任期) 第6条 (執行役員会の招集権者及び議長等) 第7条 (退任事由) 第8条 (辞任) 第9条 (解任) 第10条 (資格喪失) 第11条 (責務) 第12条 (報告義務) 第13条 (機密保持) 第14条 (禁止事項) 第15条 (勤務) 第16条 (出張等の扱い) 第17条 (報酬等) 第18条 (支給日・支払方法) 第19条 (退職金)

レビューを投稿

プラン変更の確認

おすすめ書式テンプレート

リカレント休暇制度規程

リカレント休暇制度規程

「リカレント休暇」とは一定のキャリアを積んだ社員にリカレント教育(学び直し)の機会を与える休暇制度です。 本休暇制度は、社員自らのキャリアや生き方を見つめなおし、「学び直し」の機会を得ることで、本人の自己啓発、主体的な生涯形成を支援することと、休暇で得た成果により、組織のさらなる発展につながることを目的としています。 なお、本書式のリカレント休暇は「無給」としております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(有資格者) 第5条(休暇申出の手続き) 第6条(休暇の回数) 第7条(休暇の期間) 第8条(期間の変更) 第9条(給与・賞与の取り扱い) 第10条(社会保険の取り扱い) 第11条(勤続年数の取り扱い) 第12条(年次有給休暇の取り扱い) 第13条(報告) 第14条(復職) 第15条(不利益扱いの禁止)

キャリアパス規程

キャリアパス規程

「キャリアパス」とは、特定の役職や職務に就くために、必要な経験や順序を示す言葉として使用されています。 社内の昇進や昇給に関する基準や、条件を明確化するのが、キャリアパス制度です。一般的に、キャリアパスは会社が従業員に対して提示するものです。 本書式は、管理職となるために必要なジョブローテーション等を内容とする「キャリアパス規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(対象者の範囲) 第4条(計画的ジョブローテーションの期間) 第5条(担当する職務の数) 第6条(異動時期) 第7条(登用の条件)

仕入値引処理規程

仕入値引処理規程

この「仕入値引処理規程」は、企業の購買・経理業務における重要な内部統制の要素として、仕入値引に関する業務プロセスを体系的に定めた規程の雛型です。 全22条からなる本規程は、仕入値引の基本的な定義から、具体的な業務フローまでを詳細に規定しています。 規程の特徴として、6種類の値引(数量値引、早期支払値引、品質不良による値引、季節商品値引、新商品導入値引、取引量値引)について、それぞれ具体的な基準値を設定している点が挙げられます。 これにより、値引判断の客観性と統一性を確保することができます。また、承認権限を金額に応じて5段階に分類し、30万円未満から300万円以上まできめ細かく定めることで、適切な牽制機能を働かせる構成となっています。 本規程は特に、仕入取引の多い製造業、卸売業、小売業などの業種において有用性が高く、中堅・大規模企業を主な対象として想定しています。 ただし、承認権限や値引率などは各社の実態に応じて調整可能であり、小規模企業でも十分に活用できる柔軟性を備えています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 全22条です。 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(値引の種類) 第5条(数量値引の基準) 第6条(早期支払値引の基準) 第7条(品質不良による値引の基準) 第8条(季節商品値引の基準) 第9条(新商品導入値引の基準) 第10条(取引量値引の基準) 第11条(その他の値引の取扱い) 第12条(値引の併用制限) 第13条(申請手続) 第14条(承認手続) 第15条(承認権限) 第16条(緊急時の特例) 第17条(会計処理) 第18条(値引実績の報告) 第19条(取引先との交渉) 第20条(証憑の保管) 第21条(監査) 第22条(規程の改廃)

社宅管理規程02

社宅管理規程02

社宅管理規程とは、会社の住宅施設の管理及び運営に関して定めた規程

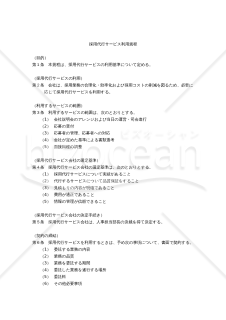

採用代行サービス利用規程

採用代行サービス利用規程

RPO(リクルーティング・プロセス・アウトソーシング)とは、企業の採用活動を外部の企業やサービスにアウトソースすることを意味する言葉で、ひいては採用代行サービスを指しています。 近年では小規模事業者から大手まで様々なサービスが存在し、募集要件の精査や求人媒体の管理、面接の手配、さらには選考に関するオペレーションまで、採用業務の大部分を採用代行サービスでまかなうことが可能になりました。 人材を求める企業に対し、求職中の人材を仲介する点においては、人材紹介サービスと役割に大きな違いはありません。ただし、人材紹介サービスが人材データを複数企業に向けて提供するのに対し、採用代行サービスは個別の企業に特化して業務を行う点で、両サービスには明確な差があると言えます。 そのため採用代行サービスの契約前に簡単なコンサルティングを実施する事業者も少なくありません。発注側(人材を求める企業)の個別の事情に寄り添い、よりその会社に適した採用活動を行うことができるのが特徴です。 本書式は、上記の採用代行サービスを利用する際の社内手続や利用基準を定めた「採用代行サービス利用規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(採用代行サービスの利用) 第3条(利用するサービスの範囲) 第4条(採用代行サービス会社の選定基準) 第5条(採用代行サービス会社の決定手続き) 第6条(契約の締結) 第7条(管理責任者) 第8条(管理責任者の責務)

マイナンバー提出依頼書(提出のお願い文)・シンプル版

マイナンバー提出依頼書(提出のお願い文)・シンプル版

マイナンバー提出依頼書とは、会社が従業員からマイナンバーの情報を収集する際に必要な書類です。提出の理由や手順、期限などが明記されます。 マイナンバーの提出が必要な理由などを明確に伝えて、個人情報の重要性や保護の必要性を認識してもらい、提出に同意しない場合の代替手段などを記入することで、個人の意思や権利を尊重することが主な目的です。 こちらは、シンプルなレイアウトのマイナンバー提出依頼書です。必要な項目を入力するだけで、簡単に提出依頼書を作成することができます。 ダウンロードは無料なので、ぜひご活用ください。

大カテゴリー

カテゴリーから探す

中国語・中文ビジネス文書・書式 マーケティング コロナウイルス感染症対策 業務管理 社外文書 経営・監査書式 Googleドライブ書式 その他(ビジネス向け) 経理業務 社内文書・社内書類 契約書 企画書 売上管理 トリセツ 請求・注文 リモートワーク 業種別の書式 営業・販売書式 英文ビジネス書類・書式(Letter) 製造・生産管理 総務・庶務書式 人事・労務書式 経営企画 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式

ファイル形式から探す

PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド