勤怠管理カテゴリーから探す

勤怠管理表 出張申請書・出張計画書 休職証明書・休職通知書 出勤簿・出勤表 外出届・外出申請書 シフト表 遅刻届・遅刻申請書 直行直帰届・直行直帰申請 有給休暇管理表 休日出勤届・休日出勤申請書 時間外勤務申請書・時間外労働申請書 残業申請書・残業届 時短・短時間勤務申請書 休職届・休職願・休職申請書 欠勤届・欠勤申請書 休暇通知 早退届・早退申請書

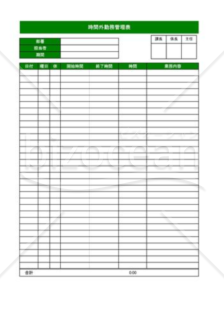

時間外勤務を管理するためのExcel(エクセル)システム。担当者別月別集計機能つき。A4縦(飲食店向け、土日休型、10人)

地震対策規程:従業員と資産の安全を確保する手引き 地震は予測が難しく、突然発生する自然災害です。私たちの会社は、地震による被害を最小限に抑え、従業員の安全と資産の保全を確保し、事業の継続性を確保するための基本的な指針と手順をまとめた「地震対策規程」を提供しています。 この規程は、従業員一人ひとりの安全を守ると同時に、組織全体の危機対応力を向上させるために設計されました。以下に規程の主な特徴をご紹介します。 従業員の安全と教育 規程は、地震発生時の適切な行動や避難手順、応急処置の方法など、従業員が緊急事態に備えて必要な知識を提供します。定期的な訓練を通じて、従業員の自己保護能力を向上させるとともに、冷静な判断と行動を促進します。 組織体制と委員会の役割 地震対策委員会の設置により、地震に対する計画的な対策と対応を確保します。専門知識を持つ委員が地震リスクの評価や対策の実施を担当し、組織全体での協力体制を構築します。 避難場所と避難経路の明示 避難場所と避難経路を明確に指定し、従業員が安全に避難できる環境を整備します。適切なマップや案内を提供することで、従業員が迅速に避難し、待機できるようサポートします。 施設点検と事業継続計画 施設の地震耐性を向上させるための定期的な点検と補強、また事業継続計画の策定を通じて、地震の影響を最小限に抑え、迅速な復旧を図るための取り組みを行います。 緊急情報の効果的な伝達 地震発生時の緊急情報を効果的に従業員に伝えるための手段を整備します。リアルタイムの情報共有により、従業員の安全を確保し、的確な対応を支援します。 「地震対策規程」は、従業員の安全と組織の持続的な運営を重視する企業にとって貴重なツールです。ぜひこの規程をご活用いただき、地震リスクに対する適切な準備と対策を推進してください。 〔条文タイトル〕 第1章: 総則 第2章: 組織体制 第3章: 地震対策計画 第4章: 緊急時の対応手順 第5章: マニュアルの維持と改善 (注)本説明文はchatgptにて生成した文章を作者が一部修正したものです。

「プライスカード005」は、名刺サイズのプライスカードです。このプライスカードは、商品やサービスの価格をわかりやすく伝えるためのPOPテンプレートです。緑色のカラーが活気を感じさせ、桜の模様が美しいデザインになっています。お店やイベントで商品やサービスの価格情報をアピールする際に、このテンプレートを使ってみてください。緑と桜のデザインが目を引きます。

「パソコン利用規程」は、組織や企業内でパソコンやコンピュータシステムを使用する際のルールやガイドラインのことを指します。これは、パソコンのセキュリティやプライバシーの確保、適切な利用方法の促進、リソースの効率的な使用、法的要件の遵守などを目的としています。 本規程は、組織や企業の情報セキュリティポリシーと一致するように策定される場合があります。これには、従業員や利用者が遵守すべきルールや行動規範、アクセス権限や使用許可の管理、セキュリティ対策の実施、データのバックアップと保護、ソフトウェアのライセンスと利用条件などが含まれることがあります。

1ヶ月単位の変形労働時間制に関し、協定を結ぶ際に用いるテンプレート書式です。期間を定めて、始業時間と就業時間を詳細に記載します。また、有効期間も定めます。変形労働時間協定書のテンプレート書式です。

企業と労働組合の間でを締結した、2年単位の変形労働時間制に関する労使協定を労働基準監督署に提出するための書類

規定改正の通知書です。自社社内規定の改正の通知書書式事例としてご使用ください。

勤怠管理表 出張申請書・出張計画書 休職証明書・休職通知書 出勤簿・出勤表 外出届・外出申請書 シフト表 遅刻届・遅刻申請書 直行直帰届・直行直帰申請 有給休暇管理表 休日出勤届・休日出勤申請書 時間外勤務申請書・時間外労働申請書 残業申請書・残業届 時短・短時間勤務申請書 休職届・休職願・休職申請書 欠勤届・欠勤申請書 休暇通知 早退届・早退申請書

年末調整 退職・辞職 人事通知・人事通達 勤怠管理 通勤届・通勤手当申請書・通勤交通費申請書 辞令・人事異動 身上異動届・変更届 労務管理 解雇・処分 給与計算・給与管理 社会保険 採用・求人 人事評価・人事考課 休暇届・休暇申請書・休暇願

中国語・中文ビジネス文書・書式 社内文書・社内書類 マーケティング 業務管理 その他(ビジネス向け) 経営・監査書式 Googleドライブ書式 契約書 売上管理 コロナウイルス感染症対策 社外文書 経理業務 企画書 トリセツ 請求・注文 リモートワーク 業種別の書式 営業・販売書式 英文ビジネス書類・書式(Letter) 製造・生産管理 総務・庶務書式 人事・労務書式 経営企画 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式

PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド