示談書【交通事故】(表形式版)・Word【見本付き】

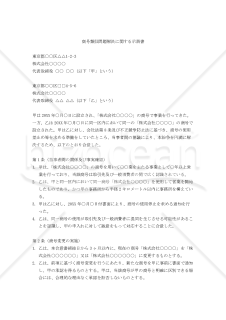

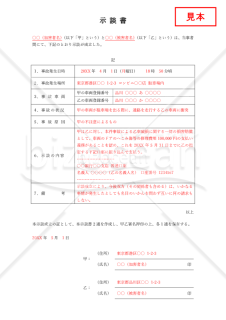

交通事故などのトラブルに関して当事者同士が合意した内容を文書で明確に残すための書類です。損害賠償の金額や支払い方法、責任の所在などを記載し、後日のトラブル防止や法的証拠としての役割を果たします。特に交通事故では、口頭でのやり取りだけでは不十分なケースが多く、書面での合意が重要です。 ■交通事故の示談書とは 事故の発生日時・場所・当事者情報・損害内容・解決金額・支払い条件などを明記した文書です。当事者双方が署名・捺印することで、合意内容が正式に成立します。 ■利用シーン ・交通事故の損害賠償に関する合意書作成時 ・保険会社や弁護士に提出する資料の下書きや補助資料として ・個人間での示談交渉を円滑に進めたいとき ・後日のトラブルや言い分の食い違いを防ぐための証拠保全として ■作成時のポイント <事故の基本情報を正確に記載> 事故の発生日時、場所、当事者の氏名・住所・連絡先など、事実関係を明確に記録しましょう。 <損害内容と解決金額を明示> 物損・治療費・慰謝料などの内訳や合計金額、支払い方法・期日を具体的に記載することが重要です。 <合意内容は簡潔かつ明確に> 責任の所在や今後の請求放棄など、合意事項を誤解のない表現で記載しましょう。 <署名・捺印欄を忘れずに> 当事者双方の署名・押印、記入漏れに注意が必要です。 ■テンプレートの利用メリット <無料で簡単に作成可能> 参考例文付きのWordファイルなので、スムーズにできます。 <表形式で情報整理がしやすい> 項目ごとに記入欄が分かれているため、記載漏れを防ぎ、読みやすさも向上します。 <法的トラブルの予防に役立つ> 合意内容を明文化することで、後日の言い分の食い違いや紛争を未然に防止できます。 ※作成後は必要に応じ、弁護士など専門家のチェックを推奨します。

レビューを投稿

1 件のレビュー

-

[業種]

主婦・学生・働いていない

女性/40代

[業種]

主婦・学生・働いていない

女性/40代

2024.11.10

大変思っていた内容がそのまんま書式になっていてありがたかったです。助かりました。

プラン変更の確認

おすすめ書式テンプレート

商号類似問題解決に関する示談書

商号類似問題解決に関する示談書

会社法改正により類似商号の登記禁止規制が撤廃された現在、同一地域内で同一または類似の商号を使用する会社間のトラブルが増加しています。 このような商号類似問題が発生した際、裁判所での争いを避け、当事者間の円満な解決を図るための法的効力を持つ示談書のテンプレートです。 本テンプレートは、先行して商号を使用していた会社(甲)と後発の同一商号使用会社(乙)との間で、商号変更を含む合意内容を明確に文書化するものです。 条文は実務に即した15条構成で、商号変更の期限や方法、移行期間中の混同防止措置、違約金条項、将来の商標登録に関する取り決めなど、必要事項を網羅しています。 特に有用な場面としては、同一市区町村内で同一または類似商号を発見し警告書を送付した後の交渉段階、商号使用差止請求訴訟の提起を検討している段階、または裁判外紛争解決手続(ADR)での合意形成の段階などが挙げられます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(当事者間の関係及び事実確認) 第2条(商号変更の実施) 第3条(変更の実施及び報告義務) 第4条(移行期間中の混同防止措置) 第5条(違約金) 第6条(今後の商号使用) 第7条(将来の商標登録) 第8条(費用負担) 第9条(秘密保持) 第10条(権利非放棄) 第11条(合意の変更) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(完全合意) 第14条(準拠法及び管轄裁判所) 第15条(誠実協議)

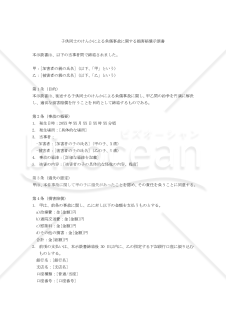

【改正民法対応版】子供同士のけんかによる負傷事故に関する損害賠償示談書

【改正民法対応版】子供同士のけんかによる負傷事故に関する損害賠償示談書

この「【改正民法対応版】子供同士のけんかによる負傷事故に関する損害賠償示談書」は、子供たちの間で起こりうる不測の事態に備えるための雛型です。 親御さんや教育関係者の方々にとって、このような事態に直面した際の適切な対応方法を示す重要なガイドラインとなります。 本示談書雛型は、事故の概要から損害賠償の詳細、そして再発防止策まで、明確に規定しています。 特筆すべきは、単なる賠償問題の解決にとどまらず、子どもたちの健全な成長と両家の良好な関係維持を重視している点です。 また、治療の継続や追加費用に関する柔軟な対応、秘密保持義務、そして紛争解決のための誠実協議など、将来的な問題にも配慮した内容となっています。 本示談書雛型を基に、個々の状況に応じて適切にカスタマイズすることで、円滑な示談交渉と公平な解決を導くことができるでしょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事故の概要) 第3条(過失の認定) 第4条(損害賠償) 第5条(治療の継続) 第6条(示談の効力) 第7条(再発防止) 第8条(秘密保持) 第9条(和解の精神) 第10条(管轄裁判所) 第11条(誠実義務)

示談書07

示談書07

示談契約書とは、示談が成立したことを記入するための契約書

【改正民法対応版】委任状(公正証書の作成)

【改正民法対応版】委任状(公正証書の作成)

「【改正民法対応版】委任状(公正証書の作成)」とは、日本の民法改正に伴い、2022年1月1日から施行される改正民法に適合した形式で作成された委任状のことです。 委任状は、ある人が他の人に対して、代理権を与えたい場合に用いられます。例えば、自分が海外にいる間に家の手続きを行ってほしいときや、病気や高齢で自分で手続きが難しいときなどに、代理人に手続きを委任するために使われます。 「【改正民法対応版】委任状(公正証書の作成)」は、公証役場などで公正証書として作成されたもので、公正証書には公証人が確認印を押すことで、その文書の正確性や真正性を保証する効力があります。改正民法では、委任状を公正証書にすることで、その効力がより強化され、代理人の行動によって発生した損害などについてもより確実に保障されることになります。

【改正民法対応版】(借地借家法23条2項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人なし・二者間契約)

【改正民法対応版】(借地借家法23条2項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人なし・二者間契約)

借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)

売渡証書

売渡証書

不動産を売買したことを証明するための書類

大カテゴリー

カテゴリーから探す

人事・労務書式 社外文書 経営・監査書式 業務管理 製造・生産管理 業種別の書式 その他(ビジネス向け) リモートワーク 英文ビジネス書類・書式(Letter) 営業・販売書式 総務・庶務書式 社内文書・社内書類 トリセツ 請求・注文 中国語・中文ビジネス文書・書式 企画書 Googleドライブ書式 契約書 コロナウイルス感染症対策 マーケティング 経理業務 売上管理 経営企画 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式

ファイル形式から探す

PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド