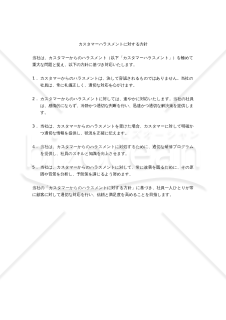

カスタマーハラスメントに対する方針

「カスタマーハラスメントに対する方針」とは、企業や組織が、カスタマーからのハラスメントに対してどのように対処するかを明確にした方針のことです。カスタマーからのハラスメントは、様々な形態で発生し、被害者に大きなストレスや苦痛を与えることがあります。このため、企業や組織は、カスタマーからのハラスメントに対処することが求められます。 カスタマーからのハラスメントに対する方針では、ハラスメントを防止するための具体的な手順や対処方法が明確に定められ、社員に対しても研修や指導が行われます。また、社員がハラスメントを受けた場合には、適切なサポートが提供されることも求められます。 このように、カスタマーからのハラスメントに対する方針は、企業や組織が顧客に対して適切な対応を行い、信頼を構築し、企業イメージを維持するために重要なものとなります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

レビューを投稿

プラン変更の確認

おすすめ書式テンプレート

(出向先を限定した内容の)出向規程

(出向先を限定した内容の)出向規程

「(出向先を限定した内容の)出向規程」は、出向先が特定の組織や事業所に限定されている出向規程のことを指します。 本規程は、社員の出向に関するルールを定めたものです。主要なポイントは以下の通りです。 1.出向先は特定の関係会社に限定されます。 2.出向者は人事部に所属し、出向先の規則を遵守します。 3.労働条件は出向先の就業規則に従い、賃金・賞与は会社が支給します。 4.社会保険は会社で継続加入し、労災保険は出向先で加入します。 5.出向期間は勤続年数に通算され、福利厚生制度が適用されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(出向先) 第4条(出向者の心構え) 第5条(所属) 第6条(労働条件) 第7条(労働時間差の補償) 第8条(賃金、賞与) 第9条(社会保険) 第10条(労災保険) 第11条(年次有給休暇) 第12条(勤続年数の取り扱い) 第13条(福利厚生制度) 第14条(福利厚生施設) 第15条(表彰・懲戒) 第16条(復帰) 第17条(復帰後の所属) 第18条(赴任・帰任旅費)

【働き方改革関連法対応版】(企画業務型裁量労働制・高度プロフェッショナル制度導入のための)労使委員会運営規程

【働き方改革関連法対応版】(企画業務型裁量労働制・高度プロフェッショナル制度導入のための)労使委員会運営規程

企画業務型裁量労働制または高度プロフェッショナル制度を導入するためには、まず労使委員会を設置し、そこでの決議に基づいて採用されることとなります。 この労使委員会とは、賃金、労働時間などの労働条件について調査審議し、事業主に対し意見を述べることを目的とする、使用者と労働者の代表者を委員とするもので、その委員の5分の4以上の多数による議決によって、下記に掲げる決議事項について決議をしてはじめて導入できます。 本書式は、上記の労使委員会の運営ルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】(企画業務型裁量労働制・高度プロフェッショナル制度導入のための)労使委員会運営規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(名称) 第2条(設置) 第3条(審議事項) 第4条(委員) 第5条(任期) 第6条(委員会の開催) 第7条(定足数) 第8条(議長) 第9条(議決) 第10条(議事録) 第11条(報告)

個人番号(マイナンバー)報告書

個人番号(マイナンバー)報告書

各従業員から本人および被扶養者の個人番号(マイナンバー)を求める際の書式です。

(規程雛形)ストックオプション規程

(規程雛形)ストックオプション規程

ストックオプション規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。

マイカー通勤規程

マイカー通勤規程

従業員が通勤に使用する乗用車の管理に関する事項を定めたマイカー通勤規定の書式テンプレート。

テレワーク規程

テレワーク規程

企業がテレワークを実施する際に活用することができる規定です。 テレワークの対象者・対象業務、勤務の申請手続、労働時間、給与、服務規律、安全衛生、費用負担、連絡体制、教育訓練などについて規定しています。

大カテゴリー

カテゴリーから探す

社内文書・社内書類 中国語・中文ビジネス文書・書式 マーケティング 業務管理 経営・監査書式 Googleドライブ書式 契約書 売上管理 コロナウイルス感染症対策 社外文書 その他(ビジネス向け) 経理業務 企画書 トリセツ 請求・注文 リモートワーク 業種別の書式 営業・販売書式 英文ビジネス書類・書式(Letter) 製造・生産管理 総務・庶務書式 人事・労務書式 経営企画 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式

ファイル形式から探す

PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド