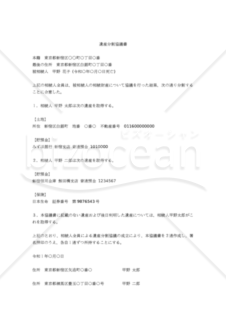

【改正民法対応版】(配偶者居住権を遺贈するときの)遺言書

配偶者居住権を相続させる場合には、遺言書には「相続させる」ではなく「遺贈する」という文言を使わなくてはいけません!ご存じでしたでしょうか。 本書式は、2020年4月1日施行の改正民法で創設された「配偶者居住権を妻に、建物(配偶者居住権という負担付)及び土地の所有権を長男に取得させる場合」の遺言書雛型です。 民法改正により導入された「配偶者居住権」制度は、遺言者が亡くなったあとの配偶者が故人と一緒に住んでいた家に暮らせる権利を確保するために創設されたものです。この配偶者居住権、2次相続税の節税につながる可能性もあります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

レビューを投稿

プラン変更の確認

おすすめ書式テンプレート

地主死亡後、相続人を知らせる

地主死亡後、相続人を知らせる

土地の賃貸者が死亡した場合に誰が相続人になったかを賃借者に伝えるための書類

相続による借地人の地位承継を、地主に対して、通知する場合の内容証明

相続による借地人の地位承継を、地主に対して、通知する場合の内容証明

相続による借地人の地位承継を、地主に対して、通知する場合の内容証明とは、相続による借地人の地位承継を、地主に対して、通知する場合の内容証明

7、もしものときに連絡してほしい人

7、もしものときに連絡してほしい人

一覧できるリストは、遺族にとってどれほど助かるかわかりません。

3、告知や延命措置について

3、告知や延命措置について

判断を迫られる家族などの精神的負担軽減に役立ちます。

【実務版】遺産分割協議書

【実務版】遺産分割協議書

実際の相続税申告と相続登記で使用した遺産分割協議書です(具体的な案件が特定できないよう不動産番号や相続人名等は仮名としています)。

相続登記申請書用の印紙台紙

相続登記申請書用の印紙台紙

相続登記申請書に収入印紙を貼り付けるページとして印紙台紙が必要になります。その印紙台紙のテンプレートです。

大カテゴリー

カテゴリーから探す

メッセージカード・グリーティングカード 年賀状・年賀はがき 季節の挨拶状 カレンダー お知らせ 展開図・クラフト その他(はがき・カード)

ファイル形式から探す

PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド