経理・会計・財務書式カテゴリーから探す

精算表 出納帳 買掛帳・買掛金管理表 明細書・明細表 計算書 仕訳帳 財務諸表・決算書 帳簿 売掛帳・売掛管理表 債権管理 金種表 固定資産管理表・資産管理台帳 税務申告書 借用書・金銭借用書 伝票 確定申告 総勘定元帳 経費精算書 返済計画書・返済予定表

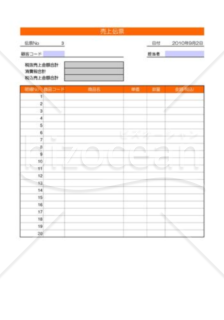

商品・サービスの売上と、それに伴う債権、入金を管理するExcel(エクセル)システムです。入金状態を一目で確認できます。決済方法は5種まで対応。A4縦(不動産業向け)【消費税8%対応済み】

買主が農地を購入後も「農地」として使用することを前提として購入する場合のための「【改正民法対応版】(農地を農地として売買する場合の)農地売買契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的物) 第2条(売買代金) 第3条(売買対象面積) 第4条(手付金) 第5条(公租公課の分担) 第6条(売買代金の支払) 第7条(仮登記) 第8条(許可申請) 第9条(引渡し) 第10条(所有権移転登記) 第11条(担保権等の抹消) 第12条(解約)

「改正民法対応版」の土地・建物使用貸借契約書(借主有利版)は、2020年に改正された日本の民法に対応した契約書のことです。この改正では、借主(賃借人)の権利や保護を強化する内容が盛り込まれました。 「借主有利版」という表現は、借主にとって有利な条件や保護がより重視された契約書を指しています。この版の土地・建物使用貸借契約書では、借主の権利や保護に関する規定が充実しており、借主が不当な扱いや違法な要求から守られるような内容が反映されています。 〔条文タイトル〕 第1条(使用貸借契約) 第2条(契約期間) 第3条(使用目的) 第4条(乙による使用・収益) 第5条(修繕等) 第6条(使用目的の変更等) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(本件不動産の返還・原状回復、残置物の所有権放棄) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)

賃貸者が賃借者に土地の明け渡しを要求してきたときに、その要求を拒否するための書類

店舗ではなく、現地案内所にてマンションを購入したもののクーリングオフ制度を利用して、売買契約の解除及び手付金の返還を請求するための内容証明郵便案「不動産売買契約クーリングオフ通知書」の雛型です。 内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。 また、内容証明制度の概略や郵便局での手続きについての説明も併せて記載しております。

賃料改定の通知をスムーズに行い、双方にとって納得のいく交渉を支援するためのテンプレートです。Word形式で無料ダウンロードが可能ですので、書き方の参考文例としても活用いただけます。 ■家賃値上げ申入れとは 賃貸物件のオーナーが物価の上昇や固定資産税の増税などを理由に、賃料の改定を賃借人に通知する文書です。経済状況の変化に応じた賃料の見直しを正式に依頼するものであり、双方が円満に改定を進めるための重要な手続きとなります。このテンプレートには、増額の具体的な金額と開始時期が明記されています。 ■利用シーン ・物価の上昇や税金の増加により、賃料の増額が必要になった場合(例:長期にわたり賃料が据え置かれている物件) ・賃貸契約内容を見直し、賃料改定を正式に通知したい場合(例:契約更新のタイミングでの賃料変更) ・適正な賃料に調整するため、賃借人に対し協力を依頼したい場合(例:経済情勢に合わせた賃料改定) ■注意ポイント <増額理由を明確に記載> 物価上昇や税金増加といった理由を具体的に記載し、賃借人が理解・納得しやすい説明を心がけましょう。 <値上げの金額と開始時期を明示> 増額後の金額や開始時期を具体的に記載し、誤解が生じないようにします。 <賃借人の理解を促す表現を使用> わかりやすい言葉と、相手に配慮した表現を用いましょう。 ■テンプレートのメリット <必要事項を伝える基本構成> 増額理由や改定額の箇所に入力するだけで、文書が完成します。 <簡単に編集可能> Word形式のテンプレートで、賃料や開始日など必要に応じて柔軟に編集でき、個別の要件に応じた対応が可能です。 <ビジネスに適したフォーマルな文書> 正式な通知文として円滑な賃料改定をサポートします。

売上・原価から利益額と利益率を算出するExcel(エクセル)システム。B4横(不動産業向け)

精算表 出納帳 買掛帳・買掛金管理表 明細書・明細表 計算書 仕訳帳 財務諸表・決算書 帳簿 売掛帳・売掛管理表 債権管理 金種表 固定資産管理表・資産管理台帳 税務申告書 借用書・金銭借用書 伝票 確定申告 総勘定元帳 経費精算書 返済計画書・返済予定表

中国語・中文ビジネス文書・書式 社内文書・社内書類 マーケティング 業務管理 その他(ビジネス向け) 経営・監査書式 Googleドライブ書式 契約書 売上管理 コロナウイルス感染症対策 社外文書 経理業務 企画書 トリセツ 請求・注文 リモートワーク 業種別の書式 営業・販売書式 英文ビジネス書類・書式(Letter) 製造・生産管理 総務・庶務書式 人事・労務書式 経営企画 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式

PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド