クレーム管理規程

クレームなどの対処方法などを取り決めた規定

レビューを投稿

1 件のレビュー

-

[業種]

運輸

男性/60代

[業種]

運輸

男性/60代

2023.08.02

いつも大変お世話になっております。

プラン変更の確認

おすすめ書式テンプレート

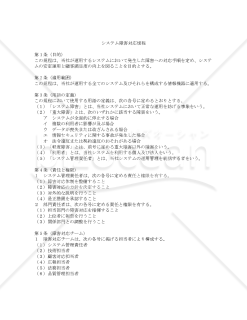

システム障害対応規程

システム障害対応規程

本「システム障害対応規程」は、企業のシステム運用における障害対応の基本方針から具体的な手順まで整理した実務的な内容となっています。 情報システム部門を持つ企業において、システム障害発生時の対応体制や手順を確立する際の指針として活用いただけます。 現代のビジネスにおいて、システム障害への迅速かつ適切な対応は事業継続の要となっています。 本規程雛型は、システム障害の検知から復旧、再発防止に至るまでの一連のプロセスを体系的に規定しており、企業規模や業態に応じてカスタマイズが可能な汎用性の高い内容となっています。 特に注目すべき特徴として、障害レベルの明確な定義と対応基準の設定、責任体制の明確化、具体的な対応手順の明示が挙げられます。 また、影響度判定の基準や報告体制、文書管理に至るまで、実務上必要となる要素を漏れなく網羅しています。 本規程雛型は、Microsoft Word形式で提供され、編集や修正が容易に行えます。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(責任と権限) 第5条(障害対応チーム) 第6条(障害レベルの分類) 第7条(影響度の判定基準) 第8条(障害の検知及び初動対応) 第9条(対応体制の拡大) 第10条(復旧作業) 第11条(利用者への対応) 第12条(報告書) 第13条(再発防止策) 第14条(教育訓練) 第15条(文書の管理) 第16条(見直し) 第17条(細則)

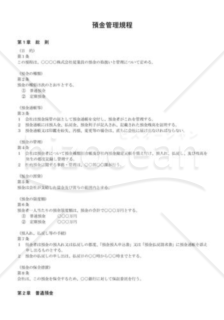

預金管理規程

預金管理規程

従業員の預金の取扱いと管理について定めた規程

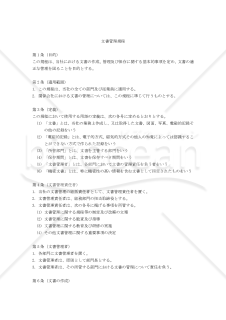

文書管理規程・文書分類基準

文書管理規程・文書分類基準

この「文書管理規程・文書分類基準」は、改正民法に対応した最新の規程類の雛型です。 組織における文書管理の基本的な枠組みから具体的な運用方法まで、27条にわたって体系的に規定しています。 文書の作成、受付、保管、保存、廃棄に至るまでの一連のライフサイクル全体を網羅し、特に電磁的記録の取り扱いや機密文書の管理など、現代のビジネス環境に即した内容となっています。 別紙の文書保管期間一覧表では、永久保存から1年保存まで、文書の重要度に応じた保存期間を定め、具体的な文書例を豊富に列挙しています。 さらに、法令による保存期間との関係や、保存期間の起算日、延長に関する取り扱いなど、実務上の重要事項も詳細に規定しています。 また、文書分類基準では、経営管理から法務・知財まで、11の大分類とそれぞれに属する10の中分類を設定し、業務実態に即した体系的な分類方法を提供しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2023年4月1日施行の改正民法対応版です。 【条文タイトル】 〔文書管理規程(全27条)〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(文書管理責任者) 第5条(文書管理者) 第6条(文書の作成) 第7条(文書番号) 第8条(文書の受付) 第9条(文書の配布) 第10条(文書の決裁) 第11条(文書の施行) 第12条(文書の分類) 第13条(文書の整理) 第14条(文書の保管) 第15条(文書保管場所) 第16条(保存期間) 第17条(保存方法) 第18条(文書の点検) 第19条(文書の貸出) 第20条(文書の複製) 第21条(文書の廃棄) 第22条(機密文書の管理) 第23条(電磁的記録の管理) 第24条(文書の事故報告) 第25条(監査) 第26条(教育研修) 第27条(規程の改廃) 〔文書分類基準(全12条)〕 第1条(目的) 第2条(分類の原則) 第3条(分類体系) 第4条(大分類) 第5条(中分類) 第6条(小分類) 第7条(細分類) 第8条(文書番号) 第9条(分類の変更) 第10条(電子ファイルの分類) 第11条(分類表示) 第12条(基準の改廃)

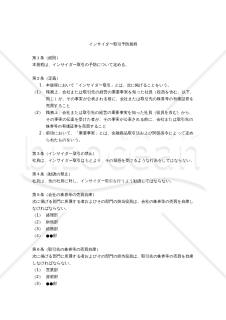

【改正金融商品取引法対応版】インサイダー取引予防規程

【改正金融商品取引法対応版】インサイダー取引予防規程

インサイダー取引とは、「重要事実」とされる会社の内部情報を知る規制対象の関係者が、情報が公表される前に会社の株券や新株予約権を売買する行為を指します。このインサイダー取引は金融商品取引法によって禁止されています。 自社が非上場会社であっても、上場会社との取引があれば社内規程として、本書式のような「インサイダー取引予防規程」を備えておくことが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正金融商品取引法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(インサイダー取引の禁止) 第4条(勧誘の禁止) 第5条(会社の株券等の売買自粛) 第6条(取引先の株券等の売買自粛) 第7条(重要事実の漏洩禁止) 第8条(重要事実の漏洩依頼の禁止) 第9条(通報) 第10条(事実関係の調査) 第11条(関係機関への届出) 第12条(懲戒処分) 第13条(研修の開催)

ペーパーレス推進規程

ペーパーレス推進規程

本「ペーパーレス推進規程」は、企業や組織においてペーパーレス化を体系的に進めるための包括的な規程です。 この規程は、環境負荷の低減、業務効率の向上、コスト削減、情報セキュリティの強化、そして業務の迅速化を実現するための基盤となります。 本規程は、電子文書の作成から管理、保存、そして電子決裁の実施に至るまで、ペーパーレス化に必要な一連のプロセスと体制を明確に定めています。 特に、ペーパーレス推進委員会の設置や各部門における推進責任者の役割を明確化することで、組織全体での取り組みを確実に進めることができます。 この規程は、製造業、サービス業、金融機関、官公庁など、あらゆる業種・業態の組織でご活用いただけます。 特に、大量の紙文書を扱う部門を持つ組織や、複数の拠点間での情報共有が必要な組織、コンプライアンス要件の厳しい業界において、効果的なペーパーレス化の指針となります。 また本規程では、会議の電子化や印刷制限など具体的な施策から、セキュリティ対策や進捗状況の測定・改善活動まで詳細に規定しているため、導入後の実効性が高いのが特長です。 必要に応じて組織の実情に合わせた調整が可能となるよう、例外措置についても明確なプロセスを定めています。 ペーパーレス化は、単なるコスト削減だけでなく、テレワークへの対応や災害時の事業継続性の確保、さらには働き方改革の推進など、現代の企業経営において欠かせない要素となっています。 本規程の導入により、貴社のペーパーレス化への取り組みを確実に前進させることができるでしょう。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(ペーパーレス推進委員会) 第5条(推進責任者) 第6条(電子文書の作成) 第7条(電子文書の管理) 第8条(電子決裁の実施) 第9条(文書の電子保存) 第10条(紙文書の電子化) 第11条(印刷の制限) 第12条(会議の電子化) 第13条(電子署名の利用) 第14条(システム及び機器の整備) 第15条(教育及び研修) 第16条(進捗状況の測定) 第17条(改善活動) 第18条(セキュリティ対策) 第19条(例外措置) 第20条(規程の改廃)

保有個人情報開示請求書(東京労働局配布版)

保有個人情報開示請求書(東京労働局配布版)

個人情報開示の請求受付を行うために必要な請求書です。これは保有個人情報開示請求関係様式テンプレート(東京労働局配布版)です。 【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】

大カテゴリー

カテゴリーから探す

社内文書・社内書類 中国語・中文ビジネス文書・書式 マーケティング 業務管理 経営・監査書式 Googleドライブ書式 契約書 売上管理 コロナウイルス感染症対策 社外文書 その他(ビジネス向け) 経理業務 企画書 トリセツ 請求・注文 リモートワーク 業種別の書式 営業・販売書式 英文ビジネス書類・書式(Letter) 製造・生産管理 総務・庶務書式 人事・労務書式 経営企画 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式

ファイル形式から探す

PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド