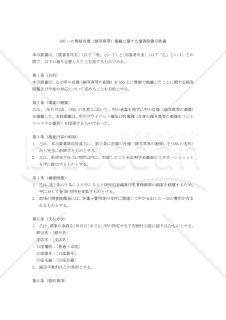

取締役解任決議及び株式譲渡に関する示談書

本示談書は、会社の株主総会において取締役が解任された後、当該取締役が保有していた株式を第三者に譲渡する場合に活用できる法的文書です。 会社経営において取締役と会社との間に紛争が生じ、株主総会で取締役解任決議がなされた際に、円満な関係解消と将来的な紛争防止を図るために用いられます。 示談書には解任決議の効力を元取締役が明確に認める条項を含んでおり、その後の訴訟リスクを軽減します。 また、株式譲渡の詳細な条件や支払方法、権利義務関係に加え、競業避止義務、守秘義務、誹謗中傷禁止などの将来的な行為規制も明確に定めています。さらに役員報酬の精算や退職金の支払い条件も規定し、金銭的な紛争の種も取り除きます。 本文書は特に中小企業や同族会社において、株主兼取締役であった者が会社から完全に離脱するケースや、経営権争いの結果として取締役が解任されたものの、所有と経営の分離を図るために株式は譲渡するケースなどで効果的です。会社法上の株式譲渡制限会社においても、必要な承認手続きと合わせて活用することができます。 企業再編や事業承継、経営体制の刷新に伴う役員変更の場面でも、将来的な紛争防止のためのセーフティネットとして機能します。取締役会の決議だけでなく株主総会での解任の場合も対応でき、一般的な退職合意書よりも株式関連の事項について詳細に規定している点が特徴です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(解任決議の確認及び受諾) 第3条(株式譲渡) 第4条(株式譲渡代金の支払) 第5条(株式譲渡の効力発生時期) 第6条(会社資産の返還) 第7条(役員報酬の精算) 第8条(退職金) 第9条(競業避止義務) 第10条(引抜禁止義務) 第11条(守秘義務) 第12条(損害賠償請求権の相互放棄) 第13条(誹謗中傷の禁止) 第14条(株主権の不行使) 第15条(取締役の報告義務) 第16条(合意内容の変更) 第17条(合意内容の公表) 第18条(分離可能性) 第19条(紛争解決) 第20条(準拠法)

レビューを投稿

プラン変更の確認

おすすめ書式テンプレート

インターネット上の名誉毀損行為に関する示談書

インターネット上の名誉毀損行為に関する示談書

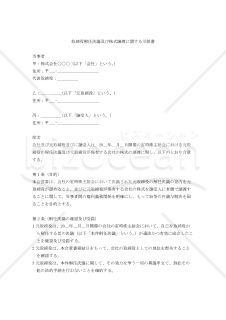

本雛型は、インターネット上で発生した名誉毀損行為に関する示談書です。 SNSやその他のオンラインプラットフォームでの投稿、コメント、動画などによる名誉毀損事案に対応し、被害者と加害者間の和解を円滑に進めるための雛型です。 この雛型には、名誉毀損行為の認否、謝罪、損害賠償、コンテンツの削除義務、再発防止策、反論・訂正文の掲載、秘密保持などの重要な条項が含まれています。 さらに、具体的な名誉毀損行為の内容と削除対象となるコンテンツを特定するための別紙も用意されており、事案の詳細を明確に記録し、合意内容を具体化することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 前文 第1条(名誉毀損行為の認否) 第2条(謝罪) 第3条(損害賠償) 第4条(削除義務) 第5条(再発防止) 第6条(反論・訂正文の掲載) 第7条(秘密保持) 第8条(解決) 第9条(義務の不履行) 第10条(準拠法及び管轄裁判所) 第11条(協議事項)

【改正民法対応版】SNSへの無断肖像(顔写真等)掲載に関する損害賠償示談書

【改正民法対応版】SNSへの無断肖像(顔写真等)掲載に関する損害賠償示談書

この示談書は、SNS上での無断肖像掲載に関する損害賠償の合意を文書化するための雛型です。 本雛型は、事案の概要から損害賠償額の設定、支払い方法、再発防止策、さらには秘密保持や違約金に至るまで、詳細な条項を網羅しています。 特に、「肖像」という法律用語に「顔写真等の画像」という説明を併記することで、専門知識がない方でも内容を把握しやすくなっています。 また、SNSの特性を考慮し、掲載内容の削除や証拠の提出など、デジタル時代に即した条項も含まれています。 この雛型を使用することで、SNSでのプライバシー侵害や肖像権侵害に関する示談交渉をスムーズに進め、両当事者の権利と義務を明確に定めることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事案の概要) 第3条(掲載内容の削除) 第4条(損害賠償) 第5条(支払方法) 第6条(誓約事項) 第7条(再発防止策) 第8条(解決) 第9条(秘密保持) 第10条(違約金) 第11条(合意管轄) 第12条(協議事項)

示談書07

示談書07

示談契約書とは、示談が成立したことを記入するための契約書

【改正民法対応版】任意整理和解契約書

【改正民法対応版】任意整理和解契約書

「【改正民法対応版】任意整理和解契約書」の雛型です。 任意整理とは、借金の返済が難しい場合に、債務者(借り手)と債権者(貸し手)の間で合意に基づいて借金の整理を行う手続きです。 通常、債務者は返済計画を提出し、債権者はそれに同意するかどうかを判断します。任意整理は、破産を回避し、債務者と債権者の双方にとって良い解決策を見つける手段として利用されます。 本雛型には以下の内容が含まれます。 1. 債務の詳細:契約は借入金額、利息、損害金、返済スケジュールなどの債務の詳細を明示しています。 2. 免除と協力:債権者は一部の利息と損害金を免除し、債務者の債務整理に協力します。 3. 返済計画:借入金は24回の分割払いで返済され、支払い詳細が示されています。 4. 支払い遅延:支払いが遅れると、期限の利益を失い、未払金額を即座に支払う必要があります。 5. 遅延損害金:支払い遅延時の損害金についての計算方法が規定されています。 6. 債権債務の確認:債権者と債務者は、契約書で定める債権債務以外について確認します。 7. 効力発生条件:契約は、他の債権者との合意条件を含む特定の条件が充足されるまで効力を発生させません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条 債務の確認 第2条 一部免除 第3条 分割支払 第4条 期限の利益の喪失 第5条 遅延損害金 第6条 債権債務の確認 第7条 本和解契約の効力発生要件

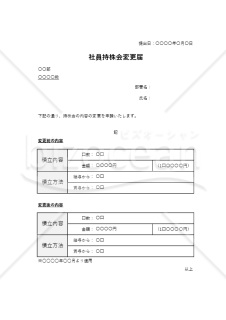

社員持株会変更届・Excel

社員持株会変更届・Excel

持株会制度の内容に関する、変更の申し出を行う際に用いる書類が「社員持株会変更届」です。 こちらはExcelで作成した、社員持株会変更届のテンプレートになります。 社員持株会制度とは、福利厚生の一環として行われる、社員による定期的な自社株式の購入をサポートするものであり、一般に持株会への加入は任意となります。基本的に、給与やボーナスからの天引きにより、株式の購入が行われます。 持株会制度の導入は、企業と社員のどちらにもメリットがあるとされています。 企業側にとっては、社員の離職率の低下や生産性の向上などにつなげられる、(長期保有の株主の割合を高めることで)第三者による敵対的買収のリスクを軽減できるといったメリットがあります。 社員側にとっても、銘柄の選定や投資タイミングの決定などの手間をかけずに資産形成が可能である、少額から投資をスタートできるなどのメリットがあります。 本テンプレートのダウンロードは無料なので、自社でご利用いただけると幸いです。

【英語】宣誓供述書

【英語】宣誓供述書

宣誓供述書(Affidavit)の英語テンプレートです。宣誓供述書とは、公証役場において公証人から宣誓認証を受けた文書を指します。

大カテゴリー

カテゴリーから探す

経営・監査書式 コロナウイルス感染症対策 トリセツ 業務管理 売上管理 中国語・中文ビジネス文書・書式 社外文書 企画書 Googleドライブ書式 請求・注文 業種別の書式 リモートワーク 契約書 その他(ビジネス向け) 経理業務 社内文書・社内書類 マーケティング 営業・販売書式 英文ビジネス書類・書式(Letter) 製造・生産管理 総務・庶務書式 人事・労務書式 経営企画 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式

ファイル形式から探す

PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド