4件中 1 - 4件表示

-

親権者が子の引き渡しを請求するための内容証明

親権者が子の引き渡しを請求するための内容証明

親権者が子の引き渡しを請求するための内容証明とは、親権者が子の引き渡しを請求するための内容証明

- 件

-

婿養子縁組解消及び離婚に関する四者合意書

婿養子縁組解消及び離婚に関する四者合意書

本「婿養子縁組解消及び離婚に関する四者合意書」は、複雑な家族関係の変更を伴う法的手続きをサポートするための雛型です。 本雛型は、養親二名、婿養子、そして婿養子の配偶者(養親の実子)の四者間における、養子縁組の解消と離婚に関する合意を文書化するためのものです。 合意書には、縁組解消と離婚の手続き、戸籍や氏の変更、財産分与、子の親権や監護権、面会交流、扶養義務の解消など、重要な事項が網羅されています。 また、住居の明け渡しや共同名義の解消といった実務的な事項から、秘密保持や相互尊重といった倫理的な側面まで、幅広い内容が含まれています。 本雛型を使用することで、関係者全員の権利と義務を明確にし、将来的な紛争を予防することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(養子縁組解消の合意) 第3条(離婚の合意) 第4条(戸籍手続) 第5条(氏の変更) 第6条(財産分与) 第7条(子の親権及び監護権) 第8条(面会交流) 第9条(扶養義務の解消) 第10条(住居の明け渡し) 第11条(共同名義の解消) 第12条(秘密保持) 第13条(相互の尊重) 第14条(将来の請求の放棄) 第15条(修正・変更) 第16条(紛争解決) 第17条(効力発生)

- 件

-

【改正民法対応版】(離婚に応じる条件としての)財産分与請求書

【改正民法対応版】(離婚に応じる条件としての)財産分与請求書

財産分与には、築いてきた財産を離婚に際して清算するという意味合いのほかに、離婚によって生活が不安定になる側を扶養するという側面もあります。 常識的には、婚姻期間が長いほど財産も多くなりますから、分与の金額は大きくなります。つまり、熟年離婚ほど、高額を請求できるということになってくるわけです。 本雛型は、離婚に応じる条件として財産分与と慰謝料を請求する場合のものです。なお、離婚の財産分与を請求できるのは、 離婚のときから2年以内と民法第768条で定められています。この期間をすぎた後では財産分与請求をすることができなくなりますから、注意が必要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

- 件

-

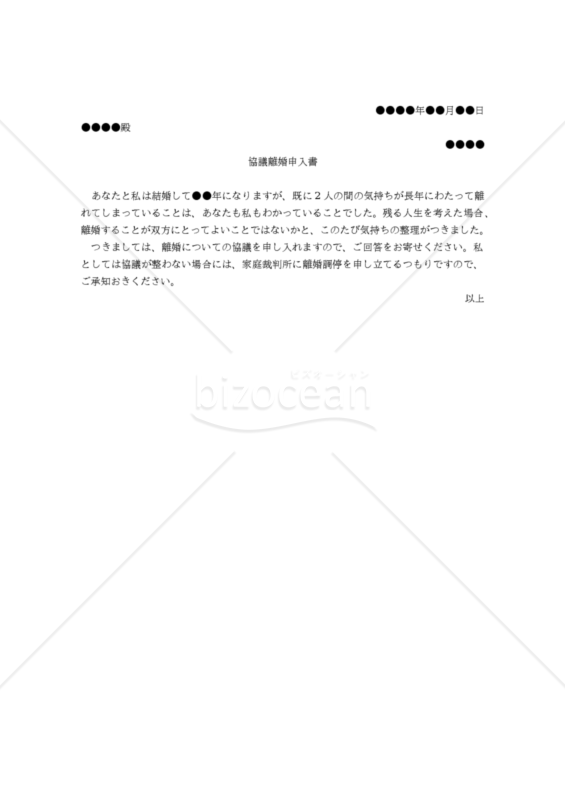

【改正民法対応版】(夫に対する)協議離婚申入書

【改正民法対応版】(夫に対する)協議離婚申入書

離婚には、当事者の話し合いで決まる協議離婚、 それがだめなら調停委員による調停離、それもだめなら離婚裁判といった段階があります。中でも裁判所を通さないで当事者同士の話し合いによる協議離婚によるのが通常です。 協議離婚で、 お互いに納得し合って、何の問題もなく離婚するとしても、取り決めたことはきちんと書面で残しておくべきです。とくに要注意なのが、財産分与や養育費といった金銭にからんだ問題です。その他、子どもに関することなど、離婚後にトラブルのもとになりそうな問題については、合意書のような形で、あらかじめ書面として残しておくことを推奨いたします。 相手が話し合いに応じないのであれば調停離婚を請求することになります。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

- 件