bizocean事務局 さん のプロフィール

ビジネスの効率化を支援

「bizocean(ビズオーシャン)」では、事務局で製作した書式やテンプレートについて、随時改訂や修正を行い、その履歴をバージョン管理しています。お気づきの点がございましたら、お問い合わせからご連絡いただけますようお願いします。なお、パートナーから提供された書式、テンプレートおよびすべてのデザイン素材関連には対応しておりません。予めご了承ください。 ■バージョンについて ・整数部分・・・機能追加、全面書換えなど大きな改訂 ・少数第一位・・・小さな修正 ・少数第二位・・・誤字、脱字の修正

ビジネスの効率化を支援

「bizocean(ビズオーシャン)」では、事務局で製作した書式やテンプレートについて、随時改訂や修正を行い、その履歴をバージョン管理しています。お気づきの点がございましたら、お問い合わせからご連絡いただけますようお願いします。なお、パートナーから提供された書式、テンプレートおよびすべてのデザイン素材関連には対応しておりません。予めご了承ください。 ■バージョンについて ・整数部分・・・機能追加、全面書換えなど大きな改訂 ・少数第一位・・・小さな修正 ・少数第二位・・・誤字、脱字の修正

- 職種

- 運営者

作者事業者情報

- 法人名・屋号

- 株式会社ビズオーシャン

- 所在地

- WebサイトのURL

- https://www.bizocean.jp/

検索結果 :

17724 件中 1 - 20件

-

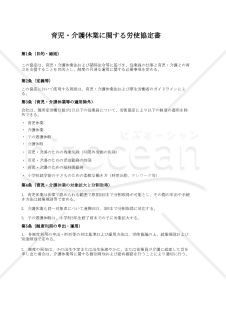

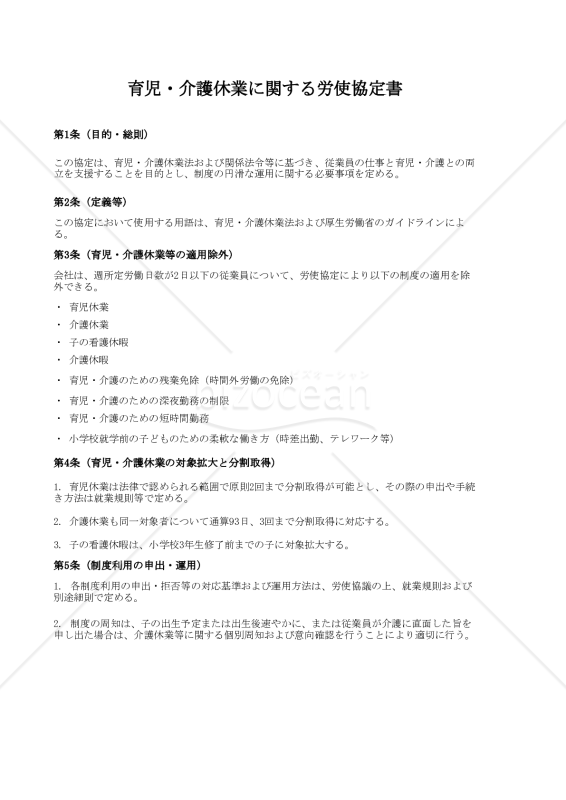

育児・介護休業法と厚労省指針に沿い社内運用を円滑にする「育児・介護休業に関する労使協定書」です。適用除外条項例に加え、分割取得、個別周知・意向確認、介護離職防止、柔軟な働き方など両立支援の要点を整理。法改正を見据え就業規則・関連規程を整備したい人事・総務・労務担当者、労組・従業員代表におすすめ。無料ダウンロード可能でExcel形式により簡単に記入・管理できます。 ■育児・介護休業に関する労使協定書とは 育児・介護休業について、法律上「労使協定で定めることで適用除外できる範囲」や運用ルールを会社と労働者側で合意し書面化する文書です。就業規則・休業規程と整合させることで運用のばらつきや説明不足によるトラブルを防ぎます。 ■テンプレートの利用シーン <週所定労働日数が少ない従業員の取扱い整理> 適用除外の対象制度と範囲を明確化し説明の一貫性を確保。 <育児・介護両立支援を制度横断で整備> 分割取得、個別周知、研修などを協定方針として整理。 <就業規則改定とセットで合意形成> 社内規程と労使合意文書を準備し監査・紛争対応資料として活用。 ■利用・作成時のポイント <就業規則と条文の整合> 申出期限、手続、拒否基準、賃金・評価など齟齬が出ないよう統一。 <適用除外の要件確認> 除外は法律が認める範囲に限られるため対象者要件や制度を最新解釈で点検。 <周知・意向確認や研修方法の具体化> 「いつ・誰が・何を・どの方法で」実施するかを社内フローに落とし記録方法も決定。 ■テンプレートの利用メリット <労使合意を条文化> 運用ルールを固定し属人化を防止。 <制度改定時の効率化> 見出し・条立てが整理され改定作業を進めやすい。 <説明・監査対応資料> 周知や手続の根拠資料として就業規則等と併せて提示しやすく、説明の一貫性を確保できます。 ※本書式は汎用例です。自社運用にあたっては労働者側(労組・従業員代表)との十分な協議のうえ、必要に応じ社会保険労務士・弁護士等の専門家による確認を推奨します。

育児・介護休業法と厚労省指針に沿い社内運用を円滑にする「育児・介護休業に関する労使協定書」です。適用除外条項例に加え、分割取得、個別周知・意向確認、介護離職防止、柔軟な働き方など両立支援の要点を整理。法改正を見据え就業規則・関連規程を整備したい人事・総務・労務担当者、労組・従業員代表におすすめ。無料ダウンロード可能でExcel形式により簡単に記入・管理できます。 ■育児・介護休業に関する労使協定書とは 育児・介護休業について、法律上「労使協定で定めることで適用除外できる範囲」や運用ルールを会社と労働者側で合意し書面化する文書です。就業規則・休業規程と整合させることで運用のばらつきや説明不足によるトラブルを防ぎます。 ■テンプレートの利用シーン <週所定労働日数が少ない従業員の取扱い整理> 適用除外の対象制度と範囲を明確化し説明の一貫性を確保。 <育児・介護両立支援を制度横断で整備> 分割取得、個別周知、研修などを協定方針として整理。 <就業規則改定とセットで合意形成> 社内規程と労使合意文書を準備し監査・紛争対応資料として活用。 ■利用・作成時のポイント <就業規則と条文の整合> 申出期限、手続、拒否基準、賃金・評価など齟齬が出ないよう統一。 <適用除外の要件確認> 除外は法律が認める範囲に限られるため対象者要件や制度を最新解釈で点検。 <周知・意向確認や研修方法の具体化> 「いつ・誰が・何を・どの方法で」実施するかを社内フローに落とし記録方法も決定。 ■テンプレートの利用メリット <労使合意を条文化> 運用ルールを固定し属人化を防止。 <制度改定時の効率化> 見出し・条立てが整理され改定作業を進めやすい。 <説明・監査対応資料> 周知や手続の根拠資料として就業規則等と併せて提示しやすく、説明の一貫性を確保できます。 ※本書式は汎用例です。自社運用にあたっては労働者側(労組・従業員代表)との十分な協議のうえ、必要に応じ社会保険労務士・弁護士等の専門家による確認を推奨します。

-

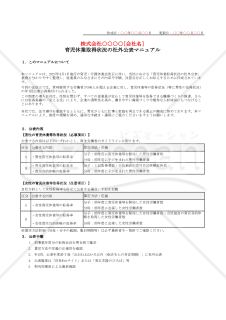

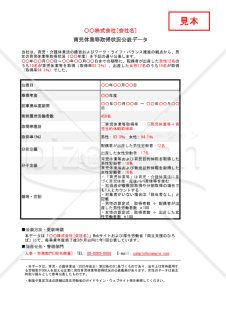

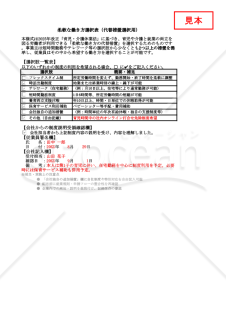

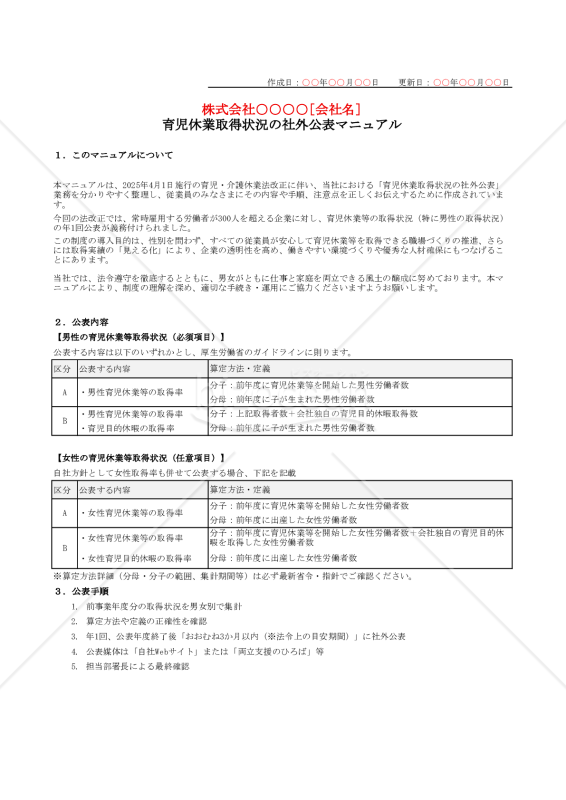

2025年4月施行の改正育児・介護休業法に対応した「育児休業取得状況の社外公表マニュアル」です。常時雇用する労働者が300人を超える企業に義務付けられる男性育休取得状況の公表手続を中心に、算定・集計・公表の流れや記録方法を整理。人事労務担当者の法令遵守と実務運用を支援し、監査や制度運用の基礎資料として有効。Excel形式で即活用可能です。 ■育児休業取得状況の社外公表マニュアルとは 企業が従業員の育児休業取の得率状況を外部へ適切に公開するための手順や留意点をまとめた指針で、法令遵守と透明性確保を目的としています。 ■テンプレートの利用シーン <300人超企業で育児休業等の取得状況公表を実施するとき> 年1回の公表義務に対応し、算定から社外発表までの手順を明確にできます。 <人事・労務部門で社内マニュアルを改訂するとき> 省令・指針に沿った構成をベースとして、自社の運用フローに合わせた改訂作業を効率化できます。 <両立支援やダイバーシティ推進の施策資料として> 育児支援に関する企業姿勢を示し、企業の社会的信頼・採用広報にも活用可能です。 ■利用・作成時のポイント <算定定義・期間を省令に照らして確認> 「公表前年度中に子が生まれた男性労働者数」などの分母・分子設定は指針に従って正確に。 <記録・根拠データの3年間保存を徹底> 電子データ・紙媒体を問わず、監査・調査に備えて時系列で整理して保管しましょう。 <社内周知・承認フローの整備> 経営層確認・広報承認など、公表前の確認体制を明文化しておくと安心です。 ■テンプレートの利用メリット <法改正に対応した実務手順書> 2025年4月施行の法改正を反映し、初めての企業でも法令要件を踏まえた社外公表の準備を進めやすくなります。 <算定方式や定義を統一化できる> A・B区分の解釈や算定基準のばらつきを防ぎ、正確な集計を実現します。 <社内説明・監査対応ツールとして活用可能> 説明会・研修、監査時の証憑としても利用でき、透明性と信頼性の向上につながります。 ※本マニュアルは汎用例です。自社対応にあたっては、最新の厚生労働省ガイドラインおよび行政指針を確認し、必要に応じ顧問社労士・弁護士等への相談を推奨します。

2025年4月施行の改正育児・介護休業法に対応した「育児休業取得状況の社外公表マニュアル」です。常時雇用する労働者が300人を超える企業に義務付けられる男性育休取得状況の公表手続を中心に、算定・集計・公表の流れや記録方法を整理。人事労務担当者の法令遵守と実務運用を支援し、監査や制度運用の基礎資料として有効。Excel形式で即活用可能です。 ■育児休業取得状況の社外公表マニュアルとは 企業が従業員の育児休業取の得率状況を外部へ適切に公開するための手順や留意点をまとめた指針で、法令遵守と透明性確保を目的としています。 ■テンプレートの利用シーン <300人超企業で育児休業等の取得状況公表を実施するとき> 年1回の公表義務に対応し、算定から社外発表までの手順を明確にできます。 <人事・労務部門で社内マニュアルを改訂するとき> 省令・指針に沿った構成をベースとして、自社の運用フローに合わせた改訂作業を効率化できます。 <両立支援やダイバーシティ推進の施策資料として> 育児支援に関する企業姿勢を示し、企業の社会的信頼・採用広報にも活用可能です。 ■利用・作成時のポイント <算定定義・期間を省令に照らして確認> 「公表前年度中に子が生まれた男性労働者数」などの分母・分子設定は指針に従って正確に。 <記録・根拠データの3年間保存を徹底> 電子データ・紙媒体を問わず、監査・調査に備えて時系列で整理して保管しましょう。 <社内周知・承認フローの整備> 経営層確認・広報承認など、公表前の確認体制を明文化しておくと安心です。 ■テンプレートの利用メリット <法改正に対応した実務手順書> 2025年4月施行の法改正を反映し、初めての企業でも法令要件を踏まえた社外公表の準備を進めやすくなります。 <算定方式や定義を統一化できる> A・B区分の解釈や算定基準のばらつきを防ぎ、正確な集計を実現します。 <社内説明・監査対応ツールとして活用可能> 説明会・研修、監査時の証憑としても利用でき、透明性と信頼性の向上につながります。 ※本マニュアルは汎用例です。自社対応にあたっては、最新の厚生労働省ガイドラインおよび行政指針を確認し、必要に応じ顧問社労士・弁護士等への相談を推奨します。

-

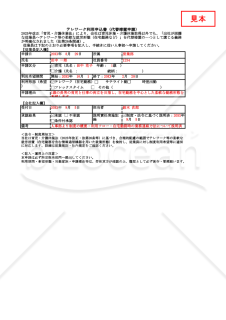

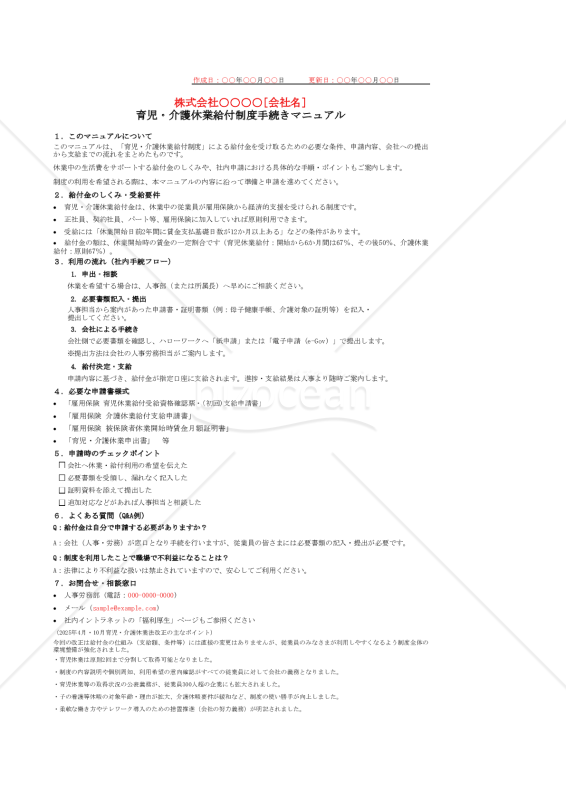

2025年の育児・介護休業法改正に対応した「育児・介護休業給付制度手続きマニュアル」です。従業員が雇用保険給付金を適正に受給するための条件・手続・申請書類・社内フローを体系的に整理。制度説明、チェックリスト、Q&Aも収録し、初めての申請や人事労務担当者の社内ガイドに最適。法改正準備や両立支援体制整備を進める企業におすすめです。 ■育児・介護休業給付制度手続きマニュアルとは 従業員が休業給付金を受け取る際の申請方法や必要書類、期限管理などを企業が適切に運用できるよう整理した実務指針です。 ■テンプレートの利用シーン <育児・介護休業の申請を予定している従業員へ> 給付金制度の概要と申請手順を正確に理解し、安心して手続きを進められます。 <人事・労務部門で社内マニュアルを整備するとき> 制度説明から申請書類一覧、チェックポイントまで含むため、社内共有資料に最適です。 <社内研修や制度説明会で配布する場合> Q&A形式の説明を含み、理解促進資料としてそのまま利用できます。 ■利用・作成時のポイント <必要書類の記載内容と添付書類を再確認> 「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」など、添付忘れがないようチェックリストを活用します。 <申請期間・支給条件を正確に把握> 「休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数12か月以上」など、要件の確認を徹底し、支給要件の充足状況を社内で事前確認します。 <会社提出・人事承認の手順を明文化> 提出経路や担当者を明確にすることで、社内処理を効率化し、申請漏れやスケジュール遅延といったトラブルを防げます。 ■テンプレートの利用メリット <社内申請フローと手続を両立> 社内での書類準備からハローワーク手続きについても記載があり、人事担当者の参考資料として活用できます。 <Excel形式で編集可> 自社の就業規則や手続体制に合わせてカスタマイズしやすく、運用コストを削減できます。 ※本テンプレートは汎用例です。自社運用にあたっては、顧問社会保険労務士・弁護士等の専門家による確認を推奨します。

2025年の育児・介護休業法改正に対応した「育児・介護休業給付制度手続きマニュアル」です。従業員が雇用保険給付金を適正に受給するための条件・手続・申請書類・社内フローを体系的に整理。制度説明、チェックリスト、Q&Aも収録し、初めての申請や人事労務担当者の社内ガイドに最適。法改正準備や両立支援体制整備を進める企業におすすめです。 ■育児・介護休業給付制度手続きマニュアルとは 従業員が休業給付金を受け取る際の申請方法や必要書類、期限管理などを企業が適切に運用できるよう整理した実務指針です。 ■テンプレートの利用シーン <育児・介護休業の申請を予定している従業員へ> 給付金制度の概要と申請手順を正確に理解し、安心して手続きを進められます。 <人事・労務部門で社内マニュアルを整備するとき> 制度説明から申請書類一覧、チェックポイントまで含むため、社内共有資料に最適です。 <社内研修や制度説明会で配布する場合> Q&A形式の説明を含み、理解促進資料としてそのまま利用できます。 ■利用・作成時のポイント <必要書類の記載内容と添付書類を再確認> 「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」など、添付忘れがないようチェックリストを活用します。 <申請期間・支給条件を正確に把握> 「休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数12か月以上」など、要件の確認を徹底し、支給要件の充足状況を社内で事前確認します。 <会社提出・人事承認の手順を明文化> 提出経路や担当者を明確にすることで、社内処理を効率化し、申請漏れやスケジュール遅延といったトラブルを防げます。 ■テンプレートの利用メリット <社内申請フローと手続を両立> 社内での書類準備からハローワーク手続きについても記載があり、人事担当者の参考資料として活用できます。 <Excel形式で編集可> 自社の就業規則や手続体制に合わせてカスタマイズしやすく、運用コストを削減できます。 ※本テンプレートは汎用例です。自社運用にあたっては、顧問社会保険労務士・弁護士等の専門家による確認を推奨します。

-

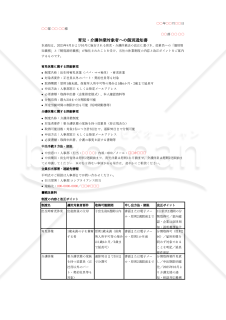

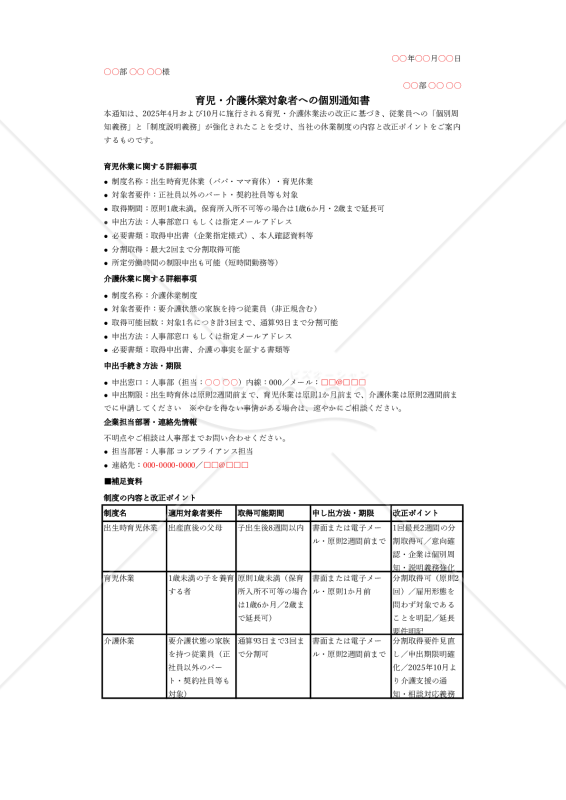

2025年改正の育児・介護休業法に準じた「育児・介護休業対象者への個別通知書」テンプレートです。企業に義務化された制度内容の個別周知と意向確認を実務的に遂行でき、出生時育休や介護休業の要点・申出期限・窓口情報・申請書類を網羅。人事労務・総務部門や管理職にも活用しやすいExcel形式です。 ■育児・介護休業対象者への個別通知書とは 従業員が出産・育児・介護の予定を申し出た際に、企業が「制度内容・利用手続・申出期限」などを個別に文書で伝達するための通知書です。 ■テンプレートの利用シーン <従業員から育児・介護休業の申出があったときに> 法定の「個別周知・説明書」として、制度詳細や申請方法を案内する場面で活用します。 <説明体制を整えるときに> 担当部署から通知出力・交付まで一連の流れを標準化でき、説明漏れを防止します。 <相談・意向確認の記録を残す必要があるとき> 交付控えを保管しておくことで、指導監督・労基署調査対応にも備えられます。 ■利用・作成時のポイント <従業員の状況に応じて該当部分を選択> 育児・介護・出生時育児それぞれの制度に該当する部分のみを抽出し、個別内容に調整します。 <申出期限と申請窓口を正確に記載> 社内・事業所によって差が出やすいため、担当者・連絡先・メールアドレス等を最新に更新します。 <「周知日」「説明担当者」等の記録を必ず残す> 交付記録の保管により、制度周知の実績管理や万が一のトラブル対応時の根拠資料として活用できます。 ■テンプレートの利用メリット <従業員への説明・案内を標準化> 通知内容を統一することで、担当者間の説明差異をなくし、周知の正確性を高めます。 <制度周知の実績管理と運用リスクの軽減> 交付記録の保管により、制度周知の実績管理や第三者監査・調査対応時の根拠資料として機能します。 ※本テンプレートは汎用版です。自社の就業規則・社内規程との整合性を確認し、必要に応じ顧問社会保険労務士・弁護士への相談を推奨します。

2025年改正の育児・介護休業法に準じた「育児・介護休業対象者への個別通知書」テンプレートです。企業に義務化された制度内容の個別周知と意向確認を実務的に遂行でき、出生時育休や介護休業の要点・申出期限・窓口情報・申請書類を網羅。人事労務・総務部門や管理職にも活用しやすいExcel形式です。 ■育児・介護休業対象者への個別通知書とは 従業員が出産・育児・介護の予定を申し出た際に、企業が「制度内容・利用手続・申出期限」などを個別に文書で伝達するための通知書です。 ■テンプレートの利用シーン <従業員から育児・介護休業の申出があったときに> 法定の「個別周知・説明書」として、制度詳細や申請方法を案内する場面で活用します。 <説明体制を整えるときに> 担当部署から通知出力・交付まで一連の流れを標準化でき、説明漏れを防止します。 <相談・意向確認の記録を残す必要があるとき> 交付控えを保管しておくことで、指導監督・労基署調査対応にも備えられます。 ■利用・作成時のポイント <従業員の状況に応じて該当部分を選択> 育児・介護・出生時育児それぞれの制度に該当する部分のみを抽出し、個別内容に調整します。 <申出期限と申請窓口を正確に記載> 社内・事業所によって差が出やすいため、担当者・連絡先・メールアドレス等を最新に更新します。 <「周知日」「説明担当者」等の記録を必ず残す> 交付記録の保管により、制度周知の実績管理や万が一のトラブル対応時の根拠資料として活用できます。 ■テンプレートの利用メリット <従業員への説明・案内を標準化> 通知内容を統一することで、担当者間の説明差異をなくし、周知の正確性を高めます。 <制度周知の実績管理と運用リスクの軽減> 交付記録の保管により、制度周知の実績管理や第三者監査・調査対応時の根拠資料として機能します。 ※本テンプレートは汎用版です。自社の就業規則・社内規程との整合性を確認し、必要に応じ顧問社会保険労務士・弁護士への相談を推奨します。

-

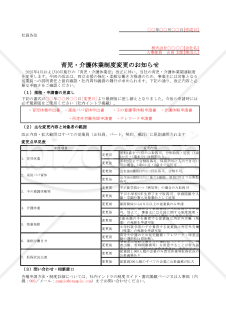

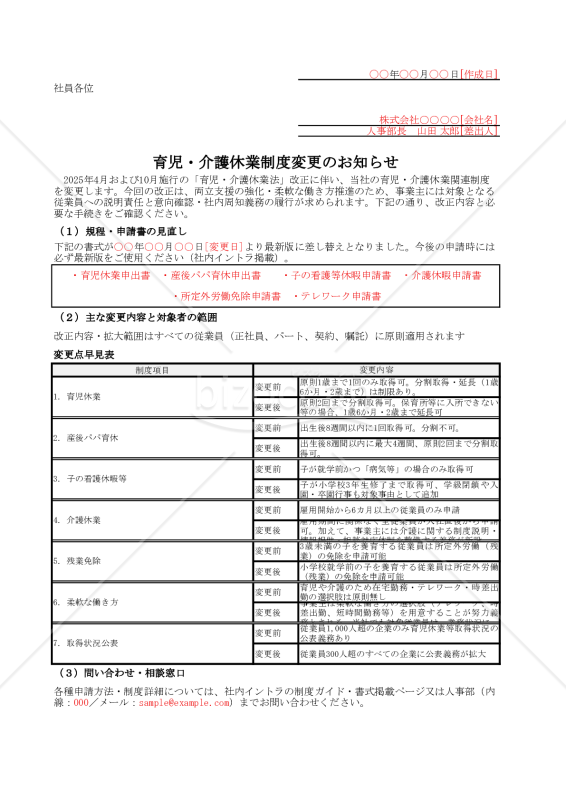

2025年4月および10月施行の育児・介護休業法改正に対応した「育児・介護休業制度変更のお知らせ」テンプレートです。改正により、企業は育児・介護対象者(またはその可能性のある従業員)への制度周知・意向確認・説明責任が強化されました。一覧表や窓口情報を整理し、社内通知に即利用可能です。人事・総務・管理職に最適で、Excel形式でイントラ掲載やメール配布にも活用いただけます。 ■育児・介護休業制度変更のお知らせとは 社内で運用している育児・介護休業関連制度を法改正に合わせて見直した際に、全社員へ変更内容を正式に周知するための通知文です。 ■テンプレートの利用シーン <法改正に伴う制度改定案内を全社員へ周知するとき> イントラ掲載・掲示・メール配信などに利用でき、説明内容の統一化が図れます。 <新書式運用の開始時に> 育児・介護関連の申請書を最新版に更新した際、差替え時期や使用方法を周知する場面に最適です。 <管理職・現場責任者に制度説明を依頼する際に> 制度内容と改正趣旨を表形式で提示できるため、説明漏れや誤認を防ぎます。 ■利用・作成時のポイント <最新法令と自社規程の整合を確認> 法改正内容を自社就業規則・社内規程と照らして齟齬を防ぎましょう。 <変更前後の比較を明確に提示> 社員が自身の働き方に直結する変更点を把握しやすい構成にすることが重要です。 <問い合わせ先・申請フローを明示> 制度導入後の混乱防止のため、人事部や制度ページ等の連絡先を必ず記載します。 ■テンプレートの利用メリット <説明・認知を効率化> 変更点を一覧表で示すため、理解促進と社内浸透を同時に実現します。 <イントラ掲載・配布が容易> Excel形式で編集しやすく、文面差替え・イントラ公開・印刷掲示の各方法に対応可能です。 ※運用する際は、就業規則・社内規程との整合性を確認し、必要に応じ顧問社会保険労務士・弁護士への相談を推奨します。

2025年4月および10月施行の育児・介護休業法改正に対応した「育児・介護休業制度変更のお知らせ」テンプレートです。改正により、企業は育児・介護対象者(またはその可能性のある従業員)への制度周知・意向確認・説明責任が強化されました。一覧表や窓口情報を整理し、社内通知に即利用可能です。人事・総務・管理職に最適で、Excel形式でイントラ掲載やメール配布にも活用いただけます。 ■育児・介護休業制度変更のお知らせとは 社内で運用している育児・介護休業関連制度を法改正に合わせて見直した際に、全社員へ変更内容を正式に周知するための通知文です。 ■テンプレートの利用シーン <法改正に伴う制度改定案内を全社員へ周知するとき> イントラ掲載・掲示・メール配信などに利用でき、説明内容の統一化が図れます。 <新書式運用の開始時に> 育児・介護関連の申請書を最新版に更新した際、差替え時期や使用方法を周知する場面に最適です。 <管理職・現場責任者に制度説明を依頼する際に> 制度内容と改正趣旨を表形式で提示できるため、説明漏れや誤認を防ぎます。 ■利用・作成時のポイント <最新法令と自社規程の整合を確認> 法改正内容を自社就業規則・社内規程と照らして齟齬を防ぎましょう。 <変更前後の比較を明確に提示> 社員が自身の働き方に直結する変更点を把握しやすい構成にすることが重要です。 <問い合わせ先・申請フローを明示> 制度導入後の混乱防止のため、人事部や制度ページ等の連絡先を必ず記載します。 ■テンプレートの利用メリット <説明・認知を効率化> 変更点を一覧表で示すため、理解促進と社内浸透を同時に実現します。 <イントラ掲載・配布が容易> Excel形式で編集しやすく、文面差替え・イントラ公開・印刷掲示の各方法に対応可能です。 ※運用する際は、就業規則・社内規程との整合性を確認し、必要に応じ顧問社会保険労務士・弁護士への相談を推奨します。

-

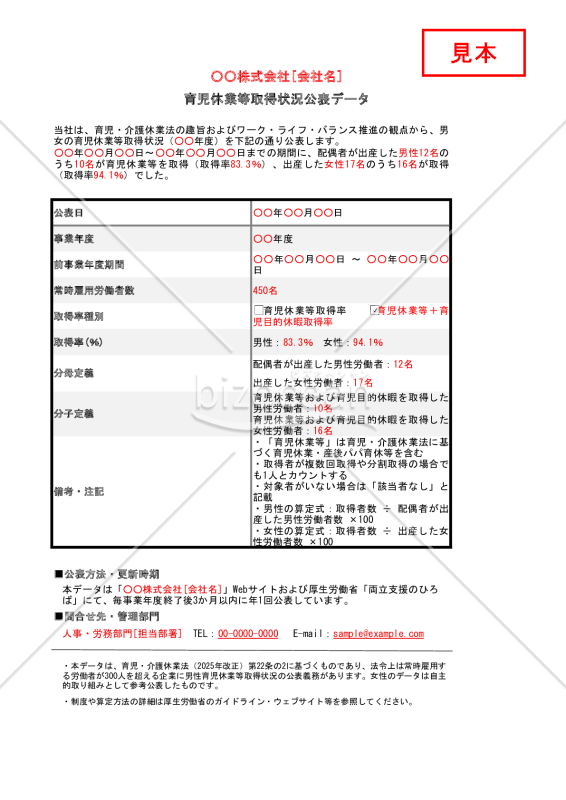

改正育児・介護休業法(2025年4月施行)に関する公表制度を反映したテンプレートです。常時雇用300人超企業に義務付けられる男性育休取得率の社外公表に伴い、厚生労働省の公表ガイドラインの趣旨を踏まえた記載例として利用可能です。男女別取得率、算定方法、分母・分子定義、備考欄、問合せ先を整理し、Web掲載や「両立支援のひろば」に活用できます。人事・総務・労務、広報、経営管理部門で法定公表やESG情報開示対応を整備する企業に最適です。 ■育児休業等取得状況公表データとは 企業が従業員の育児休業取得率や平均取得日数などを毎年公表する制度で、男女の仕事と育児の両立を促進するための情報公開です。 ■テンプレートの利用シーン <法定公表義務(男性育休取得率)に対応するとき> 年1回の法定公表を自社ホームページ等で行う際(または任意で『両立支援のひろば』に登録する際)の基礎フォーマットとして使用します。 <社内外向けレポート・ESG開示時に> 人的資本開示やダイバーシティ推進報告のデータとして再利用可能です。 <監査・社内管理への備えとして> 算定根拠・定義・集計期間を明記することで、社内説明や第三者監査対応の透明性を確保します。 ■利用・作成時のポイント <分母・分子の定義を正確に適用> 厚生労働省ガイドラインの算定式(配偶者が出産した男性労働者数等)に従い数値化します。 <集計期間と公表日を明確に記載> 「前事業年度期間」と「公表日」を必ず記載し、毎年更新する運用体制を整えましょう。 <女性データは任意で参考掲載> 法定義務では男性のみ対象ですが、自社の働き方改革推進として積極的に公表することが有効です。 ■テンプレートの利用メリット <公表様式・定義が標準化> 数値・期間・算定根拠が統一表記されているため、社内説明や第三者対応が容易です。 <両立支援サイト登録準備の効率化> Excel形式で社外公表手続きをスムーズに実施できます。 ※本テンプレートは汎用例です。必要に応じて最新の厚生労働省ガイドライン・行政通達を確認し、顧問社会保険労務士・弁護士による自社運用に合わせた編集を推奨します。

改正育児・介護休業法(2025年4月施行)に関する公表制度を反映したテンプレートです。常時雇用300人超企業に義務付けられる男性育休取得率の社外公表に伴い、厚生労働省の公表ガイドラインの趣旨を踏まえた記載例として利用可能です。男女別取得率、算定方法、分母・分子定義、備考欄、問合せ先を整理し、Web掲載や「両立支援のひろば」に活用できます。人事・総務・労務、広報、経営管理部門で法定公表やESG情報開示対応を整備する企業に最適です。 ■育児休業等取得状況公表データとは 企業が従業員の育児休業取得率や平均取得日数などを毎年公表する制度で、男女の仕事と育児の両立を促進するための情報公開です。 ■テンプレートの利用シーン <法定公表義務(男性育休取得率)に対応するとき> 年1回の法定公表を自社ホームページ等で行う際(または任意で『両立支援のひろば』に登録する際)の基礎フォーマットとして使用します。 <社内外向けレポート・ESG開示時に> 人的資本開示やダイバーシティ推進報告のデータとして再利用可能です。 <監査・社内管理への備えとして> 算定根拠・定義・集計期間を明記することで、社内説明や第三者監査対応の透明性を確保します。 ■利用・作成時のポイント <分母・分子の定義を正確に適用> 厚生労働省ガイドラインの算定式(配偶者が出産した男性労働者数等)に従い数値化します。 <集計期間と公表日を明確に記載> 「前事業年度期間」と「公表日」を必ず記載し、毎年更新する運用体制を整えましょう。 <女性データは任意で参考掲載> 法定義務では男性のみ対象ですが、自社の働き方改革推進として積極的に公表することが有効です。 ■テンプレートの利用メリット <公表様式・定義が標準化> 数値・期間・算定根拠が統一表記されているため、社内説明や第三者対応が容易です。 <両立支援サイト登録準備の効率化> Excel形式で社外公表手続きをスムーズに実施できます。 ※本テンプレートは汎用例です。必要に応じて最新の厚生労働省ガイドライン・行政通達を確認し、顧問社会保険労務士・弁護士による自社運用に合わせた編集を推奨します。

-

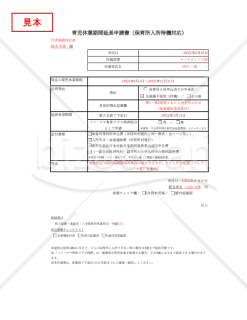

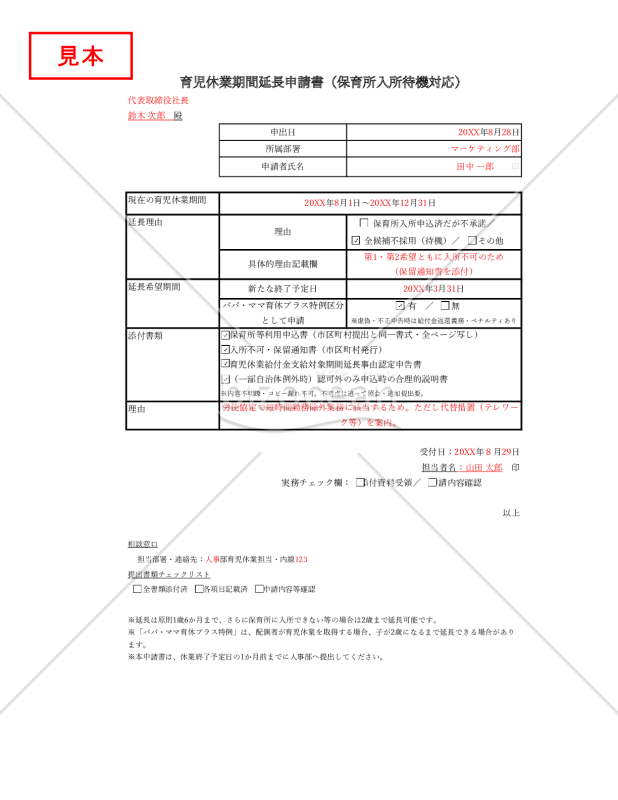

2025年改正育児・介護休業法対応の「育児休業期間延長申請書」テンプレートです。保育所入所不可時に従業員が会社へ延長を正式申請する社内書式で、入所不可通知書などの添付書類、提出期限、延長上限(最長2歳)を明示。法令に沿った正確な手続を支援し、育児休業給付金延長要件にも対応。人事労務部門の事務効率化や従業員説明資料としても活用可能です。 ■育児休業期間延長申請書とは 育児休業中の従業員が、保育所等に入所できない場合など正当な事由により育児休業の期間を延長するための申出を会社に行う文書です。 ■テンプレートの利用シーン <保育所の入所が決まらず復職が困難な場合> 市区町村の「入所不可(保留)通知」をもとに、休業延長の正規手続として本書式を使用します。 <パパ・ママ育休プラスの特例を申請するとき> 配偶者も育児休業を取得する場合、2歳まで延長する特例申請に対応可能です。 <人事労務部門で延長手続を管理・記録したいとき> 提出・受付日、担当者確認欄、添付資料受領記録を残すことで、労働保険・給付金対応を一元管理できます。 ■利用・作成時のポイント <提出期限を遵守> 休業終了予定日の1か月前までを目安に提出し、添付資料に不備がないか確認します。 ※具体的な提出期限は自社就業規則や社内フローに従って設定してください。 <証拠書類(通知書等)の写しを添付> 「保育所等利用申込書」「入所不承諾通知書」など、自治体が発行する関係書類の写しを添付することが一般的です。 <延長期間と特例区分を明確に記載> 希望期間(延長後終了予定日)と「パパ・ママ育休プラス区分」の有無を正確に入力します。 ■テンプレートの利用メリット <添付資料・チェック欄付きで実務的> 不備や再提出を防ぎ、審査期間の短縮にもつながります。 <Excel形式でカスタマイズ自由> 社内規程や申請フローに合わせた修正が容易で、導入コストがかかりません。 ※本テンプレートは汎用例です。各企業の就業規則や自治体要件に合わせて編集し、必要に応じ顧問社会保険労務士・弁護士による確認を推奨します。

2025年改正育児・介護休業法対応の「育児休業期間延長申請書」テンプレートです。保育所入所不可時に従業員が会社へ延長を正式申請する社内書式で、入所不可通知書などの添付書類、提出期限、延長上限(最長2歳)を明示。法令に沿った正確な手続を支援し、育児休業給付金延長要件にも対応。人事労務部門の事務効率化や従業員説明資料としても活用可能です。 ■育児休業期間延長申請書とは 育児休業中の従業員が、保育所等に入所できない場合など正当な事由により育児休業の期間を延長するための申出を会社に行う文書です。 ■テンプレートの利用シーン <保育所の入所が決まらず復職が困難な場合> 市区町村の「入所不可(保留)通知」をもとに、休業延長の正規手続として本書式を使用します。 <パパ・ママ育休プラスの特例を申請するとき> 配偶者も育児休業を取得する場合、2歳まで延長する特例申請に対応可能です。 <人事労務部門で延長手続を管理・記録したいとき> 提出・受付日、担当者確認欄、添付資料受領記録を残すことで、労働保険・給付金対応を一元管理できます。 ■利用・作成時のポイント <提出期限を遵守> 休業終了予定日の1か月前までを目安に提出し、添付資料に不備がないか確認します。 ※具体的な提出期限は自社就業規則や社内フローに従って設定してください。 <証拠書類(通知書等)の写しを添付> 「保育所等利用申込書」「入所不承諾通知書」など、自治体が発行する関係書類の写しを添付することが一般的です。 <延長期間と特例区分を明確に記載> 希望期間(延長後終了予定日)と「パパ・ママ育休プラス区分」の有無を正確に入力します。 ■テンプレートの利用メリット <添付資料・チェック欄付きで実務的> 不備や再提出を防ぎ、審査期間の短縮にもつながります。 <Excel形式でカスタマイズ自由> 社内規程や申請フローに合わせた修正が容易で、導入コストがかかりません。 ※本テンプレートは汎用例です。各企業の就業規則や自治体要件に合わせて編集し、必要に応じ顧問社会保険労務士・弁護士による確認を推奨します。

-

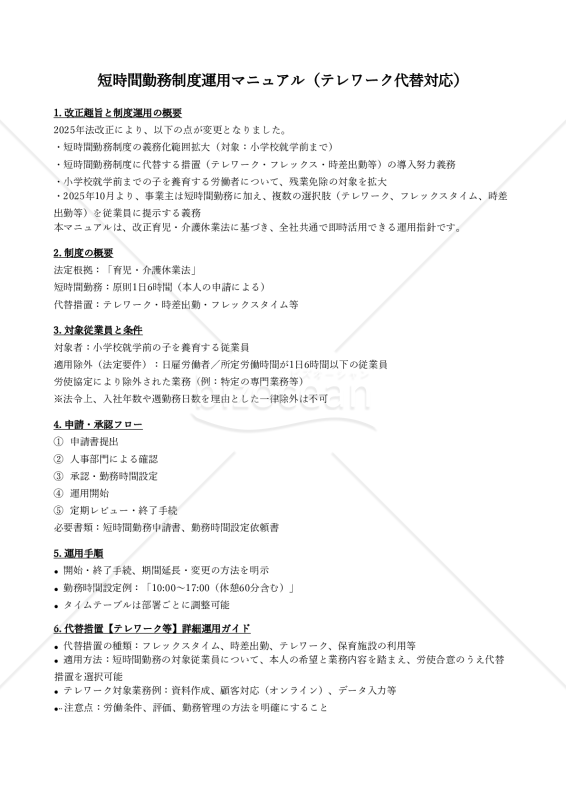

育児・介護休業法改正(2025年4月・10月施行)に対応した「短時間勤務制度運用マニュアル」です。対象拡大(小学校就学前まで)やテレワーク・フレックス・時差出勤など複数の両立支援措置提示義務に基づき、企業が制度を適正運用するための実務指針を整理。Excel形式で人事・労務担当者が即時整備でき、社内マニュアル・研修資料・監査対応にも活用可能です。 ■短時間勤務制度運用マニュアルとは 育児休業法に基づき、小学校就学前の子を養育する従業員に対して事業主が整備すべき「短時間勤務制度」およびその代替手段(テレワーク・時差出勤・フレックス等)の運用ルールを示した社内運用基準書です。 ■テンプレートの利用シーン <短時間勤務制度やテレワーク制度を新設・見直す際に> 改正法に準拠した最新制度設計を行う際の運用マニュアルとして。 <労使協議・就業規則改定時に> 制度内容や代替措置の運用ルールを提示し、合意形成や社内説明資料として使用できます。 <管理職向け研修や社内説明会資料として> 育児・介護期の従業員への対応や留意点を明文化することで、現場での一貫性ある運用を実現します。 ■利用・作成時のポイント <対象範囲・除外要件を明確に整理> 「小学校就学前」や「所定労働時間6時間以下の従業員」など、法定基準で定義します。 <申請・承認フローを定型化> 部門・人事の確認ステップを示し、承認や勤務時間設定の遅延を防ぎます。 <代替措置運用の透明化> テレワークや時差出勤の対象業務例・評価方法・勤務管理方針を記載します。 ■テンプレートの利用メリット <テレワーク・時短・フレックスを一括管理> 育児期社員の多様な働き方を一元的に運用でき、柔軟な勤務体制を整えられます。 <社内規程・労使協定改定を効率化> 法令解釈・運用手順・Q&Aが一体化しており、規程改定や現場説明資料への転用が容易です。 ※本テンプレートは汎用例です。運用の際は、最新の厚生労働省指針および雇用環境等を確認のうえ、必要に応じて顧問社会保険労務士・弁護士への相談を推奨します。

育児・介護休業法改正(2025年4月・10月施行)に対応した「短時間勤務制度運用マニュアル」です。対象拡大(小学校就学前まで)やテレワーク・フレックス・時差出勤など複数の両立支援措置提示義務に基づき、企業が制度を適正運用するための実務指針を整理。Excel形式で人事・労務担当者が即時整備でき、社内マニュアル・研修資料・監査対応にも活用可能です。 ■短時間勤務制度運用マニュアルとは 育児休業法に基づき、小学校就学前の子を養育する従業員に対して事業主が整備すべき「短時間勤務制度」およびその代替手段(テレワーク・時差出勤・フレックス等)の運用ルールを示した社内運用基準書です。 ■テンプレートの利用シーン <短時間勤務制度やテレワーク制度を新設・見直す際に> 改正法に準拠した最新制度設計を行う際の運用マニュアルとして。 <労使協議・就業規則改定時に> 制度内容や代替措置の運用ルールを提示し、合意形成や社内説明資料として使用できます。 <管理職向け研修や社内説明会資料として> 育児・介護期の従業員への対応や留意点を明文化することで、現場での一貫性ある運用を実現します。 ■利用・作成時のポイント <対象範囲・除外要件を明確に整理> 「小学校就学前」や「所定労働時間6時間以下の従業員」など、法定基準で定義します。 <申請・承認フローを定型化> 部門・人事の確認ステップを示し、承認や勤務時間設定の遅延を防ぎます。 <代替措置運用の透明化> テレワークや時差出勤の対象業務例・評価方法・勤務管理方針を記載します。 ■テンプレートの利用メリット <テレワーク・時短・フレックスを一括管理> 育児期社員の多様な働き方を一元的に運用でき、柔軟な勤務体制を整えられます。 <社内規程・労使協定改定を効率化> 法令解釈・運用手順・Q&Aが一体化しており、規程改定や現場説明資料への転用が容易です。 ※本テンプレートは汎用例です。運用の際は、最新の厚生労働省指針および雇用環境等を確認のうえ、必要に応じて顧問社会保険労務士・弁護士への相談を推奨します。

-

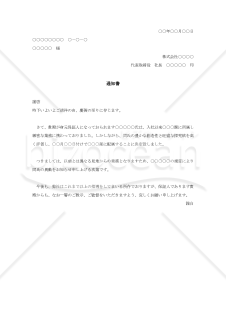

社員の人事異動に伴い、身元保証人に対して異動内容とその趣旨を通知するための文書です。単なる事実連絡にとどまらず、異動理由や会社としての評価・指導方針なども適切に伝える、より配慮ある表現の通知文として利用できます。 ■身元保証人への異動通知とは 身元保証人に対し、被保証者である社員の部署異動や配置転換の事実および背景を通知する文書です。身元保証契約や社内規程に基づき、保証人へ必要な情報を適切に提供し、会社としての監督姿勢を示す目的で使用されます。 ■テンプレートの利用シーン <部署異動が決定した際に> 新たな職務内容や責任範囲の変更を、身元保証人に明確に通知したい場面で利用できます。 <評価を伴う配置転換時に> 能力や適性を踏まえた配置転換であることを丁寧に伝えたい場合に適しています。 ■作成・利用時のポイント <異動内容を正確かつ具体的に記載> 部署名、職務内容、勤務地などの変更点を明確に記載することで、身元保証人が状況を正確に把握できます。 <異動日・部署名の記載ミスに注意> 誤認を防ぐため、異動日や所属名称は最新かつ正確な内容を入力してください。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式でカスタマイズ自由> 自社の様式や特記事項に合わせて自由に編集でき、制作費用もかかりません。 <例文付きですぐに活用可能> 文章構成を考える手間を省き、生産性向上に貢献します。 ※身元保証人の責任に影響し得る任務・任地の変更等が生じる場合には、その内容が身元保証人の責任範囲に及ぼす影響を踏まえ、身元保証ニ関スル法律に基づき、どのような事項をどの程度の範囲で通知するかを判断してください。必要に応じて弁護士などの法律専門職への相談を推奨します。

社員の人事異動に伴い、身元保証人に対して異動内容とその趣旨を通知するための文書です。単なる事実連絡にとどまらず、異動理由や会社としての評価・指導方針なども適切に伝える、より配慮ある表現の通知文として利用できます。 ■身元保証人への異動通知とは 身元保証人に対し、被保証者である社員の部署異動や配置転換の事実および背景を通知する文書です。身元保証契約や社内規程に基づき、保証人へ必要な情報を適切に提供し、会社としての監督姿勢を示す目的で使用されます。 ■テンプレートの利用シーン <部署異動が決定した際に> 新たな職務内容や責任範囲の変更を、身元保証人に明確に通知したい場面で利用できます。 <評価を伴う配置転換時に> 能力や適性を踏まえた配置転換であることを丁寧に伝えたい場合に適しています。 ■作成・利用時のポイント <異動内容を正確かつ具体的に記載> 部署名、職務内容、勤務地などの変更点を明確に記載することで、身元保証人が状況を正確に把握できます。 <異動日・部署名の記載ミスに注意> 誤認を防ぐため、異動日や所属名称は最新かつ正確な内容を入力してください。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式でカスタマイズ自由> 自社の様式や特記事項に合わせて自由に編集でき、制作費用もかかりません。 <例文付きですぐに活用可能> 文章構成を考える手間を省き、生産性向上に貢献します。 ※身元保証人の責任に影響し得る任務・任地の変更等が生じる場合には、その内容が身元保証人の責任範囲に及ぼす影響を踏まえ、身元保証ニ関スル法律に基づき、どのような事項をどの程度の範囲で通知するかを判断してください。必要に応じて弁護士などの法律専門職への相談を推奨します。

-

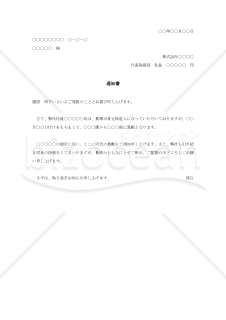

社員の人事異動に伴い、身元保証人に対して異動事実を知らせるための異動通知テンプレートです。従業員情報、異動内容、今後の監督体制など、通知に必要な項目が整理された実用的な様式になっています。 ■身元保証人への異動通知とは 身元保証人となっている第三者に対し、被保証者である社員の部署異動や所属変更を通知するための文書です。身元保証契約の適切な運用および、保証人への情報提供・説明責任を果たす目的で使用されます。 ■テンプレートの利用シーン <社員の部署異動・配置転換時に> 課・部・職種など、組織や担当業務の変更が生じた際の通知文として利用できます。 <身元保証責任の継続確認をする際に> 異動後も身元保証契約が有効であることを改めて確認し、継続的な監督体制を構築できます。 ■作成・利用時のポイント <異動日・異動前後の部署名を正確に記載> 誤解や行き違いを防ぐため、異動日や異動前後の部署名・勤務地などの具体的な情報を明記します。 <通知の送付時期を遵守> 身元保証ニ関スル法律に基づき、異動による職務内容・勤務地の大幅変更が判明した時点で、速やかに身元保証人へ通知しましょう。 <自社の就業規則に基づいた内容を確認> 就業規則や身元保証契約内容と照らし合わせ、必要に応じてカスタマイズしてください。 ■テンプレートの利用メリット <例文付きで文書作成に不慣れでも安心> スムーズに作成でき、業務効率化につながります。 <Word形式で簡単にカスタマイズ> 社名ロゴの追加、社判欄の位置調整、文言修正など、自社ルールに合わせた編集が容易です。 <無料ダウンロードでコスト削減> コストをかけずすぐに導入可能です。 ※本テンプレートは一般的なサンプルであり、実際の通知の要否や内容は、当該異動の状況や自社の就業規則・身元保証契約書の定めなどを踏まえてご判断ください。最終的な判断や運用にあたっては、必要に応じて弁護士などの法律専門職への相談を推奨します。

社員の人事異動に伴い、身元保証人に対して異動事実を知らせるための異動通知テンプレートです。従業員情報、異動内容、今後の監督体制など、通知に必要な項目が整理された実用的な様式になっています。 ■身元保証人への異動通知とは 身元保証人となっている第三者に対し、被保証者である社員の部署異動や所属変更を通知するための文書です。身元保証契約の適切な運用および、保証人への情報提供・説明責任を果たす目的で使用されます。 ■テンプレートの利用シーン <社員の部署異動・配置転換時に> 課・部・職種など、組織や担当業務の変更が生じた際の通知文として利用できます。 <身元保証責任の継続確認をする際に> 異動後も身元保証契約が有効であることを改めて確認し、継続的な監督体制を構築できます。 ■作成・利用時のポイント <異動日・異動前後の部署名を正確に記載> 誤解や行き違いを防ぐため、異動日や異動前後の部署名・勤務地などの具体的な情報を明記します。 <通知の送付時期を遵守> 身元保証ニ関スル法律に基づき、異動による職務内容・勤務地の大幅変更が判明した時点で、速やかに身元保証人へ通知しましょう。 <自社の就業規則に基づいた内容を確認> 就業規則や身元保証契約内容と照らし合わせ、必要に応じてカスタマイズしてください。 ■テンプレートの利用メリット <例文付きで文書作成に不慣れでも安心> スムーズに作成でき、業務効率化につながります。 <Word形式で簡単にカスタマイズ> 社名ロゴの追加、社判欄の位置調整、文言修正など、自社ルールに合わせた編集が容易です。 <無料ダウンロードでコスト削減> コストをかけずすぐに導入可能です。 ※本テンプレートは一般的なサンプルであり、実際の通知の要否や内容は、当該異動の状況や自社の就業規則・身元保証契約書の定めなどを踏まえてご判断ください。最終的な判断や運用にあたっては、必要に応じて弁護士などの法律専門職への相談を推奨します。

-

取引先に対して新製品の販売状況や市場の反応を把握するための照会状テンプレートです。拝呈・敬白・記書きまでを備えたビジネス文書の構成で、テスト販売の結果確認や全国販売の検討段階における情報収集に適しています。 ■新製品の売行きについてとは 新たに投入した商品について、販売店や取引先に対し、売行き状況・回転率・顧客の反応などを確認するための照会文書です。販売戦略の見直しや次の展開(全国展開・改良検討など)の判断材料を得る目的で使用します。 ■テンプレートの利用シーン <テスト販売後の状況確認に> 一定期間経過後に、売行きや課題を整理して把握したい場合に活用できます。 <全国販売・本格展開の判断材料収集に> 地域別の回転状況や販売店からの声を確認する際に便利です。 <取引先との情報共有・関係維持に> 丁寧な文面の依頼書で、円滑なコミュニケーションにつながります。 ■作成・利用時のポイント <商品名・期間・地域などを具体的に記載> 照会内容を明確にすることで、正確な回答を得やすくなります。 <依頼事項は箇条書きで整理> 回答負担を軽減し、情報の抜け漏れを防ぎます。 <敬語表現・文末表現の統一を意識> ビジネス文書としての信頼感を保つことが重要です。 ■テンプレートの利用メリット <無料でビジネス文書の型を活用できる> 構成を一から考える時間や費用を抑えて作成できます。 <例文付きで作成しやすい> 文章表現に不安がある場合でも、例文を参考にしながらスムーズに作成できます。 <Word形式で編集・社内共有が容易> 社名・担当者名・商品名の差し替えなど、自社向けに簡単に編集・共有できます。

取引先に対して新製品の販売状況や市場の反応を把握するための照会状テンプレートです。拝呈・敬白・記書きまでを備えたビジネス文書の構成で、テスト販売の結果確認や全国販売の検討段階における情報収集に適しています。 ■新製品の売行きについてとは 新たに投入した商品について、販売店や取引先に対し、売行き状況・回転率・顧客の反応などを確認するための照会文書です。販売戦略の見直しや次の展開(全国展開・改良検討など)の判断材料を得る目的で使用します。 ■テンプレートの利用シーン <テスト販売後の状況確認に> 一定期間経過後に、売行きや課題を整理して把握したい場合に活用できます。 <全国販売・本格展開の判断材料収集に> 地域別の回転状況や販売店からの声を確認する際に便利です。 <取引先との情報共有・関係維持に> 丁寧な文面の依頼書で、円滑なコミュニケーションにつながります。 ■作成・利用時のポイント <商品名・期間・地域などを具体的に記載> 照会内容を明確にすることで、正確な回答を得やすくなります。 <依頼事項は箇条書きで整理> 回答負担を軽減し、情報の抜け漏れを防ぎます。 <敬語表現・文末表現の統一を意識> ビジネス文書としての信頼感を保つことが重要です。 ■テンプレートの利用メリット <無料でビジネス文書の型を活用できる> 構成を一から考える時間や費用を抑えて作成できます。 <例文付きで作成しやすい> 文章表現に不安がある場合でも、例文を参考にしながらスムーズに作成できます。 <Word形式で編集・社内共有が容易> 社名・担当者名・商品名の差し替えなど、自社向けに簡単に編集・共有できます。

-

新商品の販売状況や在庫・売上実績を把握するため、取引先各社に情報提供を依頼する際に利用できる照会状テンプレートです。新商品の販売結果を次期商品の販売戦略や検討資料として活用したい場面を想定した例文付きで、「速やかに照会状を準備したい」企業の営業部門や事業企画担当者の方におすすめです。 ■新製品の売行きについての照会状とは 取引先に対し、新商品の売れ行きや在庫状況、売上実績についての回答を依頼するための照会文書です。姉妹品や後続商品の発売を控えたタイミングで、現行商品の販売実績を整理・収集する目的で利用されます。 ■テンプレートの利用シーン <新商品の販売状況把握に> 販売開始後、一定期間が経過した段階での売上や在庫の確認に活用できます。 <姉妹品・後続商品の販売準備に> 既存商品の販売実績をもとに、販売戦略や在庫計画を検討する際に役立ちます。 <取引先への情報依頼に> 複数の取引先に対して一斉に照会を行う場合にも適しています。 ■作成・利用時のポイント <商品名・発売時期・回答期限を明確に記載> 回答内容の精度向上と期日管理のしやすさにつながります。 <同封書類の名称・通数を明示> 「在庫状況表」など別紙資料との関連性を明記し、提出漏れを防ぐ工夫が大切です。 ■テンプレートの利用メリット <ビジネス敬語と丁寧な構成で信頼感を醸成> 相手方への配慮が感じられる文体で、取引先との関係性を良好に保てます。 <Word形式で簡単カスタマイズ・無料利用可能> 自社フォーマットに合わせた編集が容易で、制作コストや月額費用をかけずに作成を開始できます。

新商品の販売状況や在庫・売上実績を把握するため、取引先各社に情報提供を依頼する際に利用できる照会状テンプレートです。新商品の販売結果を次期商品の販売戦略や検討資料として活用したい場面を想定した例文付きで、「速やかに照会状を準備したい」企業の営業部門や事業企画担当者の方におすすめです。 ■新製品の売行きについての照会状とは 取引先に対し、新商品の売れ行きや在庫状況、売上実績についての回答を依頼するための照会文書です。姉妹品や後続商品の発売を控えたタイミングで、現行商品の販売実績を整理・収集する目的で利用されます。 ■テンプレートの利用シーン <新商品の販売状況把握に> 販売開始後、一定期間が経過した段階での売上や在庫の確認に活用できます。 <姉妹品・後続商品の販売準備に> 既存商品の販売実績をもとに、販売戦略や在庫計画を検討する際に役立ちます。 <取引先への情報依頼に> 複数の取引先に対して一斉に照会を行う場合にも適しています。 ■作成・利用時のポイント <商品名・発売時期・回答期限を明確に記載> 回答内容の精度向上と期日管理のしやすさにつながります。 <同封書類の名称・通数を明示> 「在庫状況表」など別紙資料との関連性を明記し、提出漏れを防ぐ工夫が大切です。 ■テンプレートの利用メリット <ビジネス敬語と丁寧な構成で信頼感を醸成> 相手方への配慮が感じられる文体で、取引先との関係性を良好に保てます。 <Word形式で簡単カスタマイズ・無料利用可能> 自社フォーマットに合わせた編集が容易で、制作コストや月額費用をかけずに作成を開始できます。

-

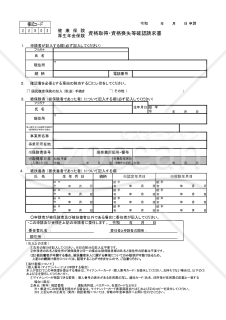

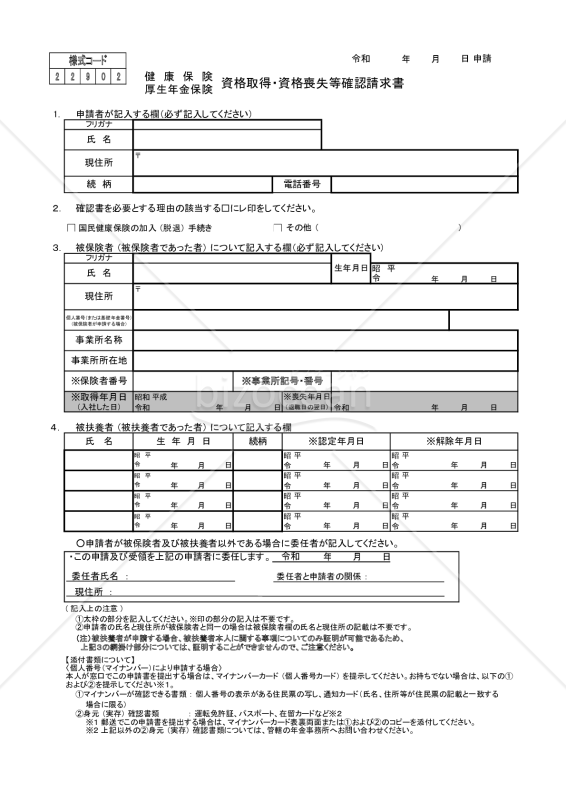

全国健康保険協会(協会けんぽ)の管掌する健康保険の被保険者または被保険者であった方が、国民健康保険等に加入するために、健康保険被保険者資格の喪失日や被扶養者でなくなった日などの証明が必要になった場合に提出する書式です。退職・転職、扶養の変更等により健康保険の資格を喪失した際に使用し、請求者が必要事項を記載する「請求書」と「通知書」の2枚で構成されています。 ※2025年4月の改正により、健康保険証はマイナンバーカード(マイナ保険証)へ統合されましたが、電子資格確認で照会できない事例や、自治体・他保険制度への切替時には、引き続き本請求書で証明を取得します ■健康保険・厚生年金保険 資格取得・資格喪失等確認請求書(通知書)とは 健康保険の被保険者資格の喪失日や、被扶養者でなくなった日などを証明するための請求書兼通知書です。請求者が自らの状況(退職・転職・扶養から外れた等)や確認したい内容を記載する「請求書」および「通知書」で構成されており、通知書については、年金事務所による確認後、その結果が記載された書類として交付されます。これらを用いることで、市区町村の国民健康保険への加入手続きや、場合によっては他の健康保険への切替え、扶養認定などにおいて、資格取得・喪失の事実を公的に示すことができます。 ■テンプレートの利用シーン <被保険者資格喪失時の証明書発行に> 退職や転職、扶養の変更などにより健康保険の資格を喪失した場合に、証明書発行手続きに使用します。 <国民健康保険加入手続きに> 被保険者資格喪失証明書を国民健康保険の加入申請に添付する際に利用します。 ■作成・利用時のポイント <正確な日付と対象者情報を記載> 被保険者および被扶養者(該当する場合)の氏名・住所・生年月日・続柄など、様式上求められている項目を漏れなく記入してください。 ■テンプレートの利用メリット <PDF形式で印刷・保管に便利> 印刷や保管に適したPDF形式で、社内での管理がしやすくなります。 ※出典:日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。

全国健康保険協会(協会けんぽ)の管掌する健康保険の被保険者または被保険者であった方が、国民健康保険等に加入するために、健康保険被保険者資格の喪失日や被扶養者でなくなった日などの証明が必要になった場合に提出する書式です。退職・転職、扶養の変更等により健康保険の資格を喪失した際に使用し、請求者が必要事項を記載する「請求書」と「通知書」の2枚で構成されています。 ※2025年4月の改正により、健康保険証はマイナンバーカード(マイナ保険証)へ統合されましたが、電子資格確認で照会できない事例や、自治体・他保険制度への切替時には、引き続き本請求書で証明を取得します ■健康保険・厚生年金保険 資格取得・資格喪失等確認請求書(通知書)とは 健康保険の被保険者資格の喪失日や、被扶養者でなくなった日などを証明するための請求書兼通知書です。請求者が自らの状況(退職・転職・扶養から外れた等)や確認したい内容を記載する「請求書」および「通知書」で構成されており、通知書については、年金事務所による確認後、その結果が記載された書類として交付されます。これらを用いることで、市区町村の国民健康保険への加入手続きや、場合によっては他の健康保険への切替え、扶養認定などにおいて、資格取得・喪失の事実を公的に示すことができます。 ■テンプレートの利用シーン <被保険者資格喪失時の証明書発行に> 退職や転職、扶養の変更などにより健康保険の資格を喪失した場合に、証明書発行手続きに使用します。 <国民健康保険加入手続きに> 被保険者資格喪失証明書を国民健康保険の加入申請に添付する際に利用します。 ■作成・利用時のポイント <正確な日付と対象者情報を記載> 被保険者および被扶養者(該当する場合)の氏名・住所・生年月日・続柄など、様式上求められている項目を漏れなく記入してください。 ■テンプレートの利用メリット <PDF形式で印刷・保管に便利> 印刷や保管に適したPDF形式で、社内での管理がしやすくなります。 ※出典:日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。

-

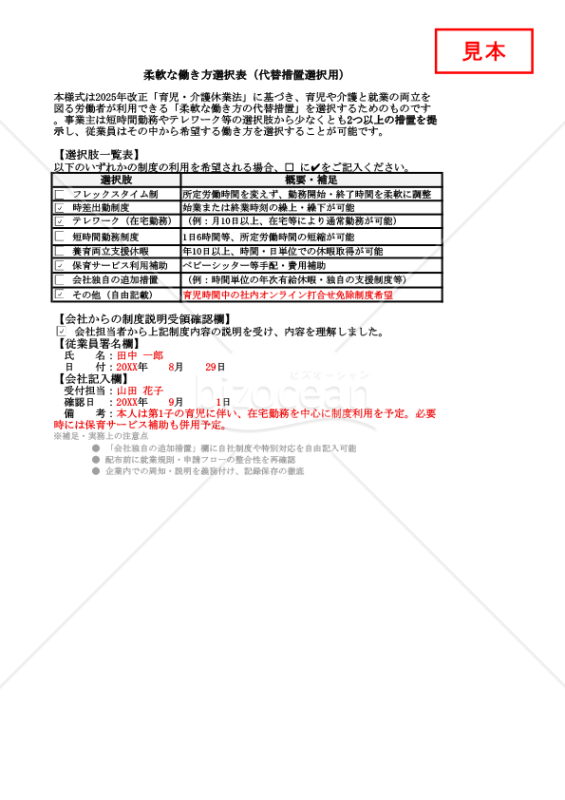

2025年改正育児・介護休業法で求められる「短時間勤務の代替措置」に沿い、育児・介護と就業の両立を希望する従業員が制度を一覧から選べる社内書式です。人事・総務部門が短時間勤務に依存せず、テレワーク・時差出勤・フレックスタイム・両立支援休暇など複数の選択肢を提示・記録するツールとして活用できます。自社独自制度も追記でき、法改正対応と施策の見える化に有用です。 ■柔軟な働き方選択表とは 従業員が育児・介護などの事情に応じて勤務形態を選び申請でき、会社の制度運用や記録管理を効率化する一覧表です。 ■テンプレートの利用シーン <両立希望者へのヒアリング時> 面談で制度メニューを提示し、希望内容を整理・確認できます。 <代替措置の整備・説明時> 短時間勤務以外の選択肢を一覧で説明し、従業員に選択してもらえます。 <制度周知・エビデンス確保時> 説明日付や署名を同じ用紙に残し、認識齟齬防止や行政調査の証跡に活用できます。 ■利用・作成時のポイント <選択肢は自社制度と突き合わせる> 就業規則に沿って文言や項目を調整してください。 <「独自の追加措置」欄を活用> 特別休暇や在宅勤務手当などを追記すると選択肢が分かりやすくなります。 <説明・合意を一体管理> 説明日・担当者・署名を明確に残し、電子保存ルールも決めておくと管理がスムーズです。 ■テンプレートの利用メリット <複数の代替措置を提示しやすい> 法改正の方向性を一覧形式で実現できます。 <希望を可視化し業務設計に活用> 従業員の希望を把握し、シフトや体制検討を効率化できます。 <無料でカスタマイズ可能> Excelフォーマットで導入が容易、制作コストを抑えつつ両立支援を整備できます。

2025年改正育児・介護休業法で求められる「短時間勤務の代替措置」に沿い、育児・介護と就業の両立を希望する従業員が制度を一覧から選べる社内書式です。人事・総務部門が短時間勤務に依存せず、テレワーク・時差出勤・フレックスタイム・両立支援休暇など複数の選択肢を提示・記録するツールとして活用できます。自社独自制度も追記でき、法改正対応と施策の見える化に有用です。 ■柔軟な働き方選択表とは 従業員が育児・介護などの事情に応じて勤務形態を選び申請でき、会社の制度運用や記録管理を効率化する一覧表です。 ■テンプレートの利用シーン <両立希望者へのヒアリング時> 面談で制度メニューを提示し、希望内容を整理・確認できます。 <代替措置の整備・説明時> 短時間勤務以外の選択肢を一覧で説明し、従業員に選択してもらえます。 <制度周知・エビデンス確保時> 説明日付や署名を同じ用紙に残し、認識齟齬防止や行政調査の証跡に活用できます。 ■利用・作成時のポイント <選択肢は自社制度と突き合わせる> 就業規則に沿って文言や項目を調整してください。 <「独自の追加措置」欄を活用> 特別休暇や在宅勤務手当などを追記すると選択肢が分かりやすくなります。 <説明・合意を一体管理> 説明日・担当者・署名を明確に残し、電子保存ルールも決めておくと管理がスムーズです。 ■テンプレートの利用メリット <複数の代替措置を提示しやすい> 法改正の方向性を一覧形式で実現できます。 <希望を可視化し業務設計に活用> 従業員の希望を把握し、シフトや体制検討を効率化できます。 <無料でカスタマイズ可能> Excelフォーマットで導入が容易、制作コストを抑えつつ両立支援を整備できます。

-

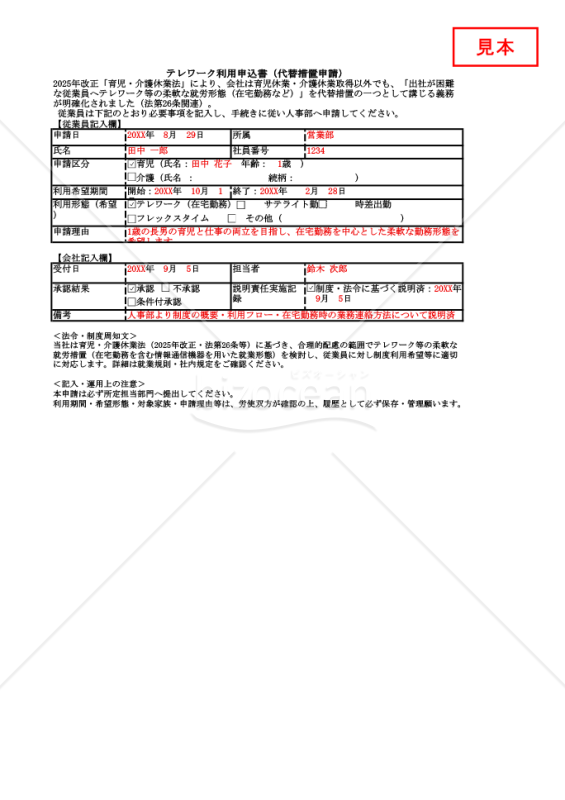

2025年前後の育児・介護制度や柔軟な働き方に関する行政方針を踏まえた「テレワーク利用申込書(代替措置申請)」テンプレートです。育児・介護で出社困難な従業員から、テレワークや時差出勤・フレックスタイム等の申請を受け付ける社内書式として設計され、両立支援や働き方改革を進めたい人事・総務部門の方々におすすめです。無料の汎用フォーマットで自社用書式を一から作る負担を減らせます。 ■テレワーク利用申込書とは 社員が在宅勤務などを希望する際に提出する書類で、勤務形態や利用期間、環境整備状況を申請・確認するものです。 ■テンプレートの利用シーン <育児・介護で出社困難な従業員への対応> 柔軟な働き方を希望する従業員からの申請受付に利用できます。 <柔軟な就労措置の代替メニュー整備> 休業以外にテレワーク・サテライト勤務・フレックスタイムなど選択肢を明示できます。 <説明責任・記録管理を強化> 申請内容や制度説明日を記録し、行政対応時の証跡資料に活用可能です。 ■利用・作成時のポイント <申請区分・対象家族情報> 育児・介護の別、対象家族の氏名・年齢・続柄などを正確に記載します。 <利用期間と勤務形態> 開始日・終了日、週何日・時間帯など条件を整理し、条件付承認欄で齟齬防止。 <制度説明・合意形成> 会社記入欄に「説明済」日を設け、資料参照先を案内すると確認しやすくなります。 ■テンプレートの利用メリット <両立支援・柔軟な働き方を見える化> 代替措置を明文化し、従業員が制度を利用しやすくなります。 <記録に残る説明責任> 申請から承認・説明までの履歴を管理でき、公平性や透明性を担保します。 <Excel形式で自社用にカスタマイズ可能> 基本構成が整理されているため、自社規程に合わせて修正が容易です。無料で利用でき、工数や外注費を抑えつつ法令趣旨に沿った整備が可能です。 ※本テンプレートは育児・介護休業法や関連ガイドラインの趣旨を踏まえた汎用例です。最新の法令・通達・自社規程との整合性を確認し、必要に応じ専門家の助言を得てください

2025年前後の育児・介護制度や柔軟な働き方に関する行政方針を踏まえた「テレワーク利用申込書(代替措置申請)」テンプレートです。育児・介護で出社困難な従業員から、テレワークや時差出勤・フレックスタイム等の申請を受け付ける社内書式として設計され、両立支援や働き方改革を進めたい人事・総務部門の方々におすすめです。無料の汎用フォーマットで自社用書式を一から作る負担を減らせます。 ■テレワーク利用申込書とは 社員が在宅勤務などを希望する際に提出する書類で、勤務形態や利用期間、環境整備状況を申請・確認するものです。 ■テンプレートの利用シーン <育児・介護で出社困難な従業員への対応> 柔軟な働き方を希望する従業員からの申請受付に利用できます。 <柔軟な就労措置の代替メニュー整備> 休業以外にテレワーク・サテライト勤務・フレックスタイムなど選択肢を明示できます。 <説明責任・記録管理を強化> 申請内容や制度説明日を記録し、行政対応時の証跡資料に活用可能です。 ■利用・作成時のポイント <申請区分・対象家族情報> 育児・介護の別、対象家族の氏名・年齢・続柄などを正確に記載します。 <利用期間と勤務形態> 開始日・終了日、週何日・時間帯など条件を整理し、条件付承認欄で齟齬防止。 <制度説明・合意形成> 会社記入欄に「説明済」日を設け、資料参照先を案内すると確認しやすくなります。 ■テンプレートの利用メリット <両立支援・柔軟な働き方を見える化> 代替措置を明文化し、従業員が制度を利用しやすくなります。 <記録に残る説明責任> 申請から承認・説明までの履歴を管理でき、公平性や透明性を担保します。 <Excel形式で自社用にカスタマイズ可能> 基本構成が整理されているため、自社規程に合わせて修正が容易です。無料で利用でき、工数や外注費を抑えつつ法令趣旨に沿った整備が可能です。 ※本テンプレートは育児・介護休業法や関連ガイドラインの趣旨を踏まえた汎用例です。最新の法令・通達・自社規程との整合性を確認し、必要に応じ専門家の助言を得てください

-

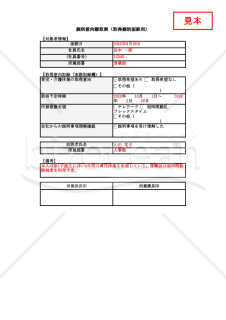

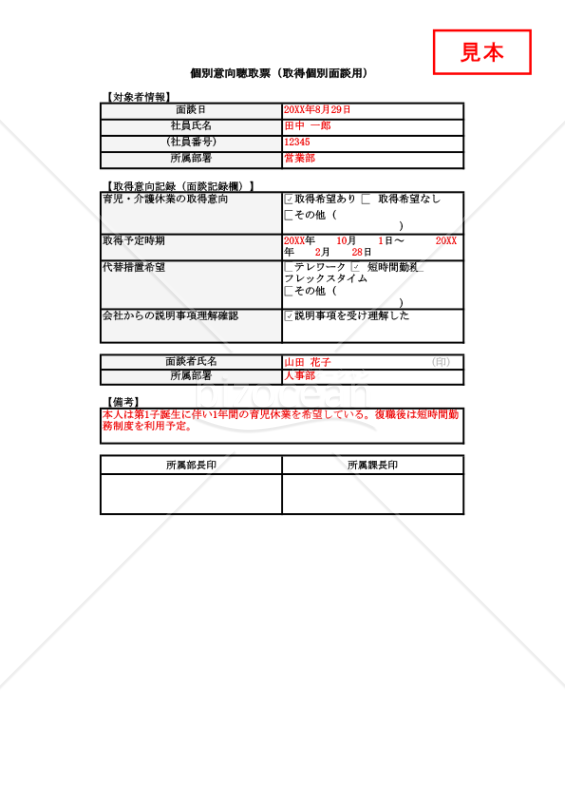

育児・介護休業の取得希望やテレワーク・短時間勤務などの代替措置ニーズを、面談で確認・記録するための書式です。人事・総務部門や管理職が法改正や両立支援に対応しつつ従業員の意向を文書化する際に有効です。休業から復職後の働き方まで整理でき、「何をいつ希望していたか」を確認でき、トラブル防止や配置調整にも役立ちます。 ■個別意向聴取票とは 従業員の事情に応じた働き方希望を面談で確認し、テレワークや時差出勤など制度選択を記録する社内書式で、説明・合意形成や証跡管理に活用されます。 ■テンプレートの利用シーン <休業取得前の面談に> 休業期間や復職時期・働き方の希望を確認・記録できます。 <代替措置の希望確認に> 「一部テレワーク併用」「復職後短時間勤務」など柔軟な働き方を整理できます。 <制度説明・コンプライアンス対応に> 説明日や署名を残すことで認識齟齬を防ぎ、証跡として活用可能です。 ■利用・作成時のポイント <取得意向と時期を具体化> 開始・終了予定日を記入し、引継ぎや代替要員手配を容易にします。 <代替措置欄を自社制度に合わせる> シフト調整や労働制限など自社策を追加し、実態に即した選択肢にします。 <面談記録と決裁を明確化> 面談内容を記録し、上長押印欄を設けて組織で共有・検討します。 ■テンプレートの利用メリット <説明・合意を文書で残せる> 制度説明や理解確認、上長関与を一枚で記録し、紛争予防や行政対応に活用可能です。 <そのまま使えてコスト削減> Excel形式で社名・ロゴ差替えだけで導入でき、帳票設計不要で低コスト対応が可能です。

育児・介護休業の取得希望やテレワーク・短時間勤務などの代替措置ニーズを、面談で確認・記録するための書式です。人事・総務部門や管理職が法改正や両立支援に対応しつつ従業員の意向を文書化する際に有効です。休業から復職後の働き方まで整理でき、「何をいつ希望していたか」を確認でき、トラブル防止や配置調整にも役立ちます。 ■個別意向聴取票とは 従業員の事情に応じた働き方希望を面談で確認し、テレワークや時差出勤など制度選択を記録する社内書式で、説明・合意形成や証跡管理に活用されます。 ■テンプレートの利用シーン <休業取得前の面談に> 休業期間や復職時期・働き方の希望を確認・記録できます。 <代替措置の希望確認に> 「一部テレワーク併用」「復職後短時間勤務」など柔軟な働き方を整理できます。 <制度説明・コンプライアンス対応に> 説明日や署名を残すことで認識齟齬を防ぎ、証跡として活用可能です。 ■利用・作成時のポイント <取得意向と時期を具体化> 開始・終了予定日を記入し、引継ぎや代替要員手配を容易にします。 <代替措置欄を自社制度に合わせる> シフト調整や労働制限など自社策を追加し、実態に即した選択肢にします。 <面談記録と決裁を明確化> 面談内容を記録し、上長押印欄を設けて組織で共有・検討します。 ■テンプレートの利用メリット <説明・合意を文書で残せる> 制度説明や理解確認、上長関与を一枚で記録し、紛争予防や行政対応に活用可能です。 <そのまま使えてコスト削減> Excel形式で社名・ロゴ差替えだけで導入でき、帳票設計不要で低コスト対応が可能です。

-

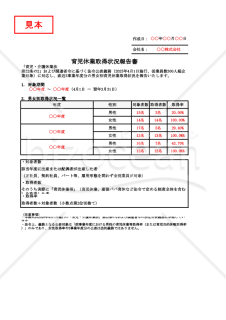

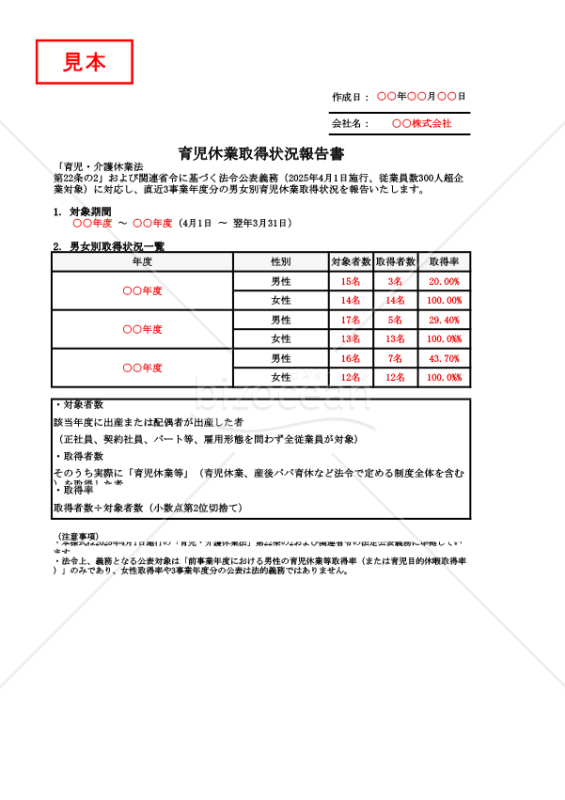

2025年4月施行の育児・介護休業法第22条の2に基づく「男性育児休業取得状況の公表義務」に対応した「育児休業取得状況報告書」です。従業員300人超の事業主が法定項目(前事業年度の男性育児休業等取得率)を押さえつつ、女性や過年度を含めた状況も整理・開示できる便利なフォーマットで、人事・総務部門が両立支援実績を見える化し、ダイバーシティ経営や採用広報に活用できます。 ※現時点で公表義務がなくても(従業員数が300人以下)、男性育児休業取得状況を把握していない企業は、法改正時や採用・取引の場面で不利になる可能性があります。制度運用の可視化や説明責任への備えとして、育児休業取得状況報告書を作成しておくことが推奨されます ■育児休業取得状況報告書とは 事業主が従業員の育児休業等の取得状況を自社で集計し、公表や社内共有、取組把握や制度促進に役立てる書類です。 ■テンプレートの利用シーン <男性育児休業率を公表するとき> 従業員300人超の企業が前事業年度の男性育休等取得率を集計し、公表資料のベースとして活用可能。 <女性や複数年度の実績も開示したいとき> 女性や直近3年度の実績も一覧化でき、自主的な情報開示や自社の両立支援状況の説明に。 <社内資料・施策分析に> 役員会等への報告資料として活用でき、男女別・年度別推移の把握や施策検討に有用。 ■利用・作成時のポイント <定義の統一> 対象者・取得者の範囲を社内で明確化。 <数値計算・表記統一> 取得率計算方法や%表記を揃え、年ごとの比較・社外向け説明の信頼性を確保。 <義務範囲の明示> 「法定義務は男性の前事業年度分の育児休業等取得率のみ」であることを注記し、女性や複数年度分は任意開示である旨を区別して記載。 ■テンプレートのメリット <法定義務に対応> 法定の男性育児休業等取得率の算出・公表に必要な基本項目を押さえており、公表資料の作成を効率化できます。 <無料・編集自由> Excel形式で自社のルールやレイアウトに合わせて編集でき、外注コストや作成時間を削減。 ※本テンプレートは汎用例です。実際の公表時は最新法令や行政の資料、自社規程を確認し、必要に応じて専門家の助言を受けることを推奨します

2025年4月施行の育児・介護休業法第22条の2に基づく「男性育児休業取得状況の公表義務」に対応した「育児休業取得状況報告書」です。従業員300人超の事業主が法定項目(前事業年度の男性育児休業等取得率)を押さえつつ、女性や過年度を含めた状況も整理・開示できる便利なフォーマットで、人事・総務部門が両立支援実績を見える化し、ダイバーシティ経営や採用広報に活用できます。 ※現時点で公表義務がなくても(従業員数が300人以下)、男性育児休業取得状況を把握していない企業は、法改正時や採用・取引の場面で不利になる可能性があります。制度運用の可視化や説明責任への備えとして、育児休業取得状況報告書を作成しておくことが推奨されます ■育児休業取得状況報告書とは 事業主が従業員の育児休業等の取得状況を自社で集計し、公表や社内共有、取組把握や制度促進に役立てる書類です。 ■テンプレートの利用シーン <男性育児休業率を公表するとき> 従業員300人超の企業が前事業年度の男性育休等取得率を集計し、公表資料のベースとして活用可能。 <女性や複数年度の実績も開示したいとき> 女性や直近3年度の実績も一覧化でき、自主的な情報開示や自社の両立支援状況の説明に。 <社内資料・施策分析に> 役員会等への報告資料として活用でき、男女別・年度別推移の把握や施策検討に有用。 ■利用・作成時のポイント <定義の統一> 対象者・取得者の範囲を社内で明確化。 <数値計算・表記統一> 取得率計算方法や%表記を揃え、年ごとの比較・社外向け説明の信頼性を確保。 <義務範囲の明示> 「法定義務は男性の前事業年度分の育児休業等取得率のみ」であることを注記し、女性や複数年度分は任意開示である旨を区別して記載。 ■テンプレートのメリット <法定義務に対応> 法定の男性育児休業等取得率の算出・公表に必要な基本項目を押さえており、公表資料の作成を効率化できます。 <無料・編集自由> Excel形式で自社のルールやレイアウトに合わせて編集でき、外注コストや作成時間を削減。 ※本テンプレートは汎用例です。実際の公表時は最新法令や行政の資料、自社規程を確認し、必要に応じて専門家の助言を受けることを推奨します

-

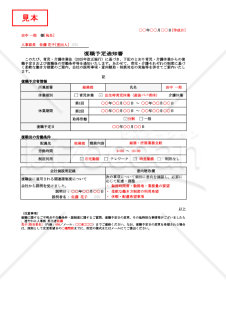

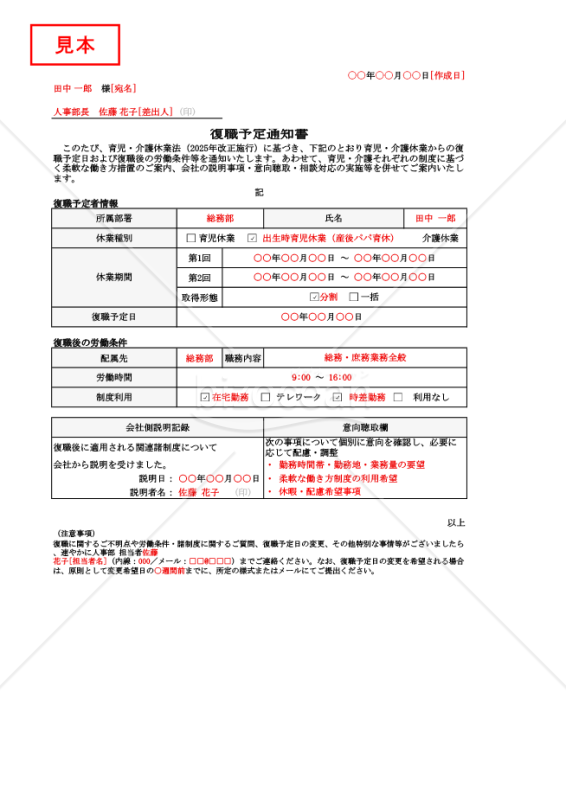

2025年改正「育児・介護休業法」に対応した「復職予定通知書」テンプレートです。休業からの復職予定日と労働条件を従業員に通知する書式で、柔軟な働き方制度(テレワーク・時差勤務など)の案内や意向聴取記録も含まれます。無料でダウンロードでき、Excel形式で簡単に管理できます。 ■復職予定通知書とは 休業を終えた従業員に復職日や勤務条件を通知する書類です。法改正により、企業は復職前に柔軟な勤務形態の案内と意向確認を行う義務があります。 ■テンプレートの利用シーン <復職スケジュール確定時に> 復職予定日や休業期間を通知する場面で利用可能。 <勤務条件・柔軟な働き方の確認に> 配属先や労働時間、在宅勤務・時差勤務などの利用を明示し、本人と認識を合わせられます。 <面談・意向聴取の記録に> 勤務条件や配慮希望を確認し、「会社から説明を受けました」と記録を残すことで、トラブル防止に役立ちます。 ■利用・作成時のポイント <休業期間・復職予定日は日付で明記> 本人申出や就業規則と整合し、変更時はルールを案内。 <労働条件は規程と整合> 配属・職務・労働時間は通知書や規則と矛盾がないように。短時間勤務やテレワークは根拠規程や期間を整理。 <相談窓口・期限を明確に> 問い合わせ先や申出期限を具体的に記載し、現実的な期限設定を行う。 ■テンプレートのメリット <条件を文書で明確化> 復職日・勤務条件を示し、認識違いによるトラブルを防止。 <柔軟な働き方の説明責任を果たせる> 案内と意向聴取を同じ書式で行え、支援の証拠にもなる。 <無料・編集自由> 必要事項を差し替えるだけで使え、容易にカスタマイズ可能。 ※本テンプレートは一般的なフォーマットです。運用時は最新法令や社内規定を確認のうえご利用ください

2025年改正「育児・介護休業法」に対応した「復職予定通知書」テンプレートです。休業からの復職予定日と労働条件を従業員に通知する書式で、柔軟な働き方制度(テレワーク・時差勤務など)の案内や意向聴取記録も含まれます。無料でダウンロードでき、Excel形式で簡単に管理できます。 ■復職予定通知書とは 休業を終えた従業員に復職日や勤務条件を通知する書類です。法改正により、企業は復職前に柔軟な勤務形態の案内と意向確認を行う義務があります。 ■テンプレートの利用シーン <復職スケジュール確定時に> 復職予定日や休業期間を通知する場面で利用可能。 <勤務条件・柔軟な働き方の確認に> 配属先や労働時間、在宅勤務・時差勤務などの利用を明示し、本人と認識を合わせられます。 <面談・意向聴取の記録に> 勤務条件や配慮希望を確認し、「会社から説明を受けました」と記録を残すことで、トラブル防止に役立ちます。 ■利用・作成時のポイント <休業期間・復職予定日は日付で明記> 本人申出や就業規則と整合し、変更時はルールを案内。 <労働条件は規程と整合> 配属・職務・労働時間は通知書や規則と矛盾がないように。短時間勤務やテレワークは根拠規程や期間を整理。 <相談窓口・期限を明確に> 問い合わせ先や申出期限を具体的に記載し、現実的な期限設定を行う。 ■テンプレートのメリット <条件を文書で明確化> 復職日・勤務条件を示し、認識違いによるトラブルを防止。 <柔軟な働き方の説明責任を果たせる> 案内と意向聴取を同じ書式で行え、支援の証拠にもなる。 <無料・編集自由> 必要事項を差し替えるだけで使え、容易にカスタマイズ可能。 ※本テンプレートは一般的なフォーマットです。運用時は最新法令や社内規定を確認のうえご利用ください

-

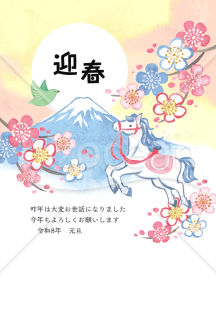

【2026年 賀状デザイン】富士と白馬が織りなす、瑞々しい水彩画風年賀状 ■ デザインが描く飛躍と春の予感 吉祥の競演: 2026年の干支である馬が、日本の象徴である富士山を背に颯爽と駆ける姿を描きました。周囲には紅白の梅やウグイスが配され、新しい年の訪れを賑やかに祝福しています。 希望に満ちた構図: 右下から左上へと向かって駆け上がる、上昇感のあるダイナミックな構図を採用。新年へのさらなる飛躍と、明るい未来への希望を感じさせる仕上がりです。 水彩の柔らかな質感: 水彩画特有のにじみや色の濃淡を活かした、手書きのぬくもり溢れるタッチが魅力。目上の方にも安心してお送りできる丁寧さと、新春らしい華やかさを兼ね備えています。 ■ 彩りがもたらす暖かさと清らかさ 春の陽光をイメージ: 背景に溶け合う赤、黄、白の色彩が、新年の幕開けを照らす暖かな陽光を彷彿とさせます。見る人の心まで温めるような、ポジティブなエネルギーに満ちた配色です。 爽やかな華やぎ: 梅の花に添えられたピンクや、随所に配された青が、デザインに瑞々しい華やかさと爽快感をプラス。淡いトーンで統一することで、全体を優しく穏やかな印象にまとめています。 白馬が放つ気品: 柔らかな色彩の中で、白馬の純白がひときわ清らかに映えます。この白がデザインをキリッと引き締め、神聖な気品を添えています。 ■ 文字が宿すリズムとバランス 新春を寿ぐ賀詞: 賀詞には、新年を健やかに迎える喜びを込めた**「迎春」**を選定。アーティスティックな独特の書体が、新しい始まりにふさわしい特別な存在感を放ちます。 誠実なメッセージ: 挨拶文は可読性に優れた明朝体で記述。「昨年は大変お世話になりました」という感謝の言葉を、丁寧かつ誠実に伝えます。 計算された配置: 賀詞を「日の出」の位置に重ねて視線を惹きつけ、挨拶文を左下に控えめに配置。イラストの躍動感を活かしつつ、メッセージがすっと目に入る絶妙なバランスを実現しました。 この『【2026年】富士を背に駆ける白馬と梅が華やかな水彩画風年賀状』を、大切な方々と心を通わせる新年のご挨拶に、ぜひお役立てください。

【2026年 賀状デザイン】富士と白馬が織りなす、瑞々しい水彩画風年賀状 ■ デザインが描く飛躍と春の予感 吉祥の競演: 2026年の干支である馬が、日本の象徴である富士山を背に颯爽と駆ける姿を描きました。周囲には紅白の梅やウグイスが配され、新しい年の訪れを賑やかに祝福しています。 希望に満ちた構図: 右下から左上へと向かって駆け上がる、上昇感のあるダイナミックな構図を採用。新年へのさらなる飛躍と、明るい未来への希望を感じさせる仕上がりです。 水彩の柔らかな質感: 水彩画特有のにじみや色の濃淡を活かした、手書きのぬくもり溢れるタッチが魅力。目上の方にも安心してお送りできる丁寧さと、新春らしい華やかさを兼ね備えています。 ■ 彩りがもたらす暖かさと清らかさ 春の陽光をイメージ: 背景に溶け合う赤、黄、白の色彩が、新年の幕開けを照らす暖かな陽光を彷彿とさせます。見る人の心まで温めるような、ポジティブなエネルギーに満ちた配色です。 爽やかな華やぎ: 梅の花に添えられたピンクや、随所に配された青が、デザインに瑞々しい華やかさと爽快感をプラス。淡いトーンで統一することで、全体を優しく穏やかな印象にまとめています。 白馬が放つ気品: 柔らかな色彩の中で、白馬の純白がひときわ清らかに映えます。この白がデザインをキリッと引き締め、神聖な気品を添えています。 ■ 文字が宿すリズムとバランス 新春を寿ぐ賀詞: 賀詞には、新年を健やかに迎える喜びを込めた**「迎春」**を選定。アーティスティックな独特の書体が、新しい始まりにふさわしい特別な存在感を放ちます。 誠実なメッセージ: 挨拶文は可読性に優れた明朝体で記述。「昨年は大変お世話になりました」という感謝の言葉を、丁寧かつ誠実に伝えます。 計算された配置: 賀詞を「日の出」の位置に重ねて視線を惹きつけ、挨拶文を左下に控えめに配置。イラストの躍動感を活かしつつ、メッセージがすっと目に入る絶妙なバランスを実現しました。 この『【2026年】富士を背に駆ける白馬と梅が華やかな水彩画風年賀状』を、大切な方々と心を通わせる新年のご挨拶に、ぜひお役立てください。

-

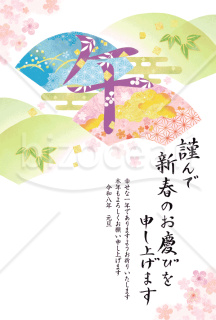

【2026年 賀状デザイン】末広がりの扇とパステル和柄が彩る、優雅な年賀状 ■ デザインが象徴する繁栄と伝統 発展を願う扇の構図: 2026年の干支である「午」の文字を、末広がりの形から**発展や繁栄を意味する「二枚の扇」**の上に重ねてレイアウトしました。新しい年のさらなる飛躍を予感させる、縁起の良いデザインです。 伝統文様の華やぎ: 扇の面には、健やかな成長を象徴する**「麻の葉」文様をはじめ、多彩な伝統柄を緻密に描写。随所に施された金箔風のあしらい**が、お正月らしい豪華さを演出しています。 気品ある美しさ: 優美で品格漂う仕上がりは、女性の方への挨拶状として大変喜ばれるほか、目上の方へ送る際も、失礼のない誠実で丁寧な印象を届けます。 ■ 彩りが織りなす優雅なハーモニー 柔らかなパステル調: 清潔感のある白をベースに、緑や水色、ピンクといった淡く優しいパステルカラーを多用。春を待つような、穏やかで柔らかな空気感に包まれています。 高貴な紫のアクセント: 干支の文字には、古来より**高貴な色とされる「紫色」**を採用。全体が淡いトーンの中で、この紫がデザインをピリッと引き締め、優雅で落ち着いた品格を加えています。 新春の輝き: 優しい色彩の中に、キラキラと輝く金色をアクセントとして配置。新年のお祝いにふさわしい特別感と、晴れやかな高揚感をもたらす配色です。 ■ 文字が宿す敬意と実用性 最敬の賀詞: 賀詞には、相手への深い敬意が伝わる**「謹んで新春のお慶びを申し上げます」を選定。非常に丁寧な表現のため、フォーマルなシーンでも確かな安心感**を持って使用できます。 想いを伝える添え書き: 相手の幸福を願う優しいメッセージを添えることで、デザインの持つ優美な雰囲気をさらに引き立て、真心のこもった挨拶を演出します。 洗練されたタイポグラフィ: 賀詞には流麗な毛筆体、添え書きには可読性の高い明朝体を使用。美的なデザイン性と、情報の読み取りやすさを高いレベルで両立させています。 この『【2026年】和柄の扇と優しい色合いが華やかな年賀状』を、新たな年を祝う格調高いご挨拶に、ぜひお役立てください。

【2026年 賀状デザイン】末広がりの扇とパステル和柄が彩る、優雅な年賀状 ■ デザインが象徴する繁栄と伝統 発展を願う扇の構図: 2026年の干支である「午」の文字を、末広がりの形から**発展や繁栄を意味する「二枚の扇」**の上に重ねてレイアウトしました。新しい年のさらなる飛躍を予感させる、縁起の良いデザインです。 伝統文様の華やぎ: 扇の面には、健やかな成長を象徴する**「麻の葉」文様をはじめ、多彩な伝統柄を緻密に描写。随所に施された金箔風のあしらい**が、お正月らしい豪華さを演出しています。 気品ある美しさ: 優美で品格漂う仕上がりは、女性の方への挨拶状として大変喜ばれるほか、目上の方へ送る際も、失礼のない誠実で丁寧な印象を届けます。 ■ 彩りが織りなす優雅なハーモニー 柔らかなパステル調: 清潔感のある白をベースに、緑や水色、ピンクといった淡く優しいパステルカラーを多用。春を待つような、穏やかで柔らかな空気感に包まれています。 高貴な紫のアクセント: 干支の文字には、古来より**高貴な色とされる「紫色」**を採用。全体が淡いトーンの中で、この紫がデザインをピリッと引き締め、優雅で落ち着いた品格を加えています。 新春の輝き: 優しい色彩の中に、キラキラと輝く金色をアクセントとして配置。新年のお祝いにふさわしい特別感と、晴れやかな高揚感をもたらす配色です。 ■ 文字が宿す敬意と実用性 最敬の賀詞: 賀詞には、相手への深い敬意が伝わる**「謹んで新春のお慶びを申し上げます」を選定。非常に丁寧な表現のため、フォーマルなシーンでも確かな安心感**を持って使用できます。 想いを伝える添え書き: 相手の幸福を願う優しいメッセージを添えることで、デザインの持つ優美な雰囲気をさらに引き立て、真心のこもった挨拶を演出します。 洗練されたタイポグラフィ: 賀詞には流麗な毛筆体、添え書きには可読性の高い明朝体を使用。美的なデザイン性と、情報の読み取りやすさを高いレベルで両立させています。 この『【2026年】和柄の扇と優しい色合いが華やかな年賀状』を、新たな年を祝う格調高いご挨拶に、ぜひお役立てください。

-

【法改正対応】育児・介護休業に関する労使協定書・Excel【例文付き】

-

【法改正対応】育児休業取得状況の社外公表マニュアル・Excel【例文付き】

-

【法改正対応】育児・介護休業給付制度手続きマニュアル・Excel【例文付き】

-

【法改正対応】育児・介護休業対象者への個別通知書・Excel【例文付き】

-

【法改正対応】育児・介護休業制度変更のお知らせ・Excel【例文付き】

-

【法改正対応】育児休業等取得状況公表データテンプレート・Excel【見本付き】

-

【法改正対応】育児休業期間延長申請書(保育所入所待機対応)・Excel【見本付き】

-

【法改正対応】短時間勤務制度運用マニュアル(テレワーク代替対応)・Excel【例文付き】

-

身元保証人への異動通知002

-

身元保証人への異動通知001

-

新製品の売行きについて

-

新製品の売行きについての照会状002

-

【様式改定対応】健康保険・厚生年金保険 資格取得・資格喪失等確認請求書(通知書)

-

【法改正対応】柔軟な働き方選択表(代替措置選択用)・Excel【見本付き】

-

【法改正対応】テレワーク利用申込書(代替措置申請)・Excel【見本付き】

-

【法改正対応】個別意向聴取票(取得個別面談用)・Excel【見本付き】

-

【法改正対応】育児休業取得状況報告書・Excel【見本付き】

-

【法改正対応】復職予定通知書・Excel【見本付き】

-

【2026年】富士を背に駆ける白馬と梅が華やかな水彩画風年賀状(年賀状メール素材)

-

【2026年】和柄の扇と優しい色合いが華やかな年賀状(年賀状メール素材)