社内文書・社内書類カテゴリーから探す

管理表 報告書・レポート 予定表・スケジュール表 願書 顛末書 申告書 稟議書・起案書 委任状 上申書 社内通知 承認書 リスト・名簿 議事録・会議議事録 計画書 回覧書 申請書・届出書 協定書 工程表・工程管理表 同意書 手順書・マニュアル・説明書 集計表 申出書 許可書 記録書 始末書 決議書 チェックリスト・チェックシート 反省文 一覧表 組織図 電話メモ・伝言メモ 台帳 理由書 指示書 名刺 調査書 社内報 日報 預り証 分析表 証明書

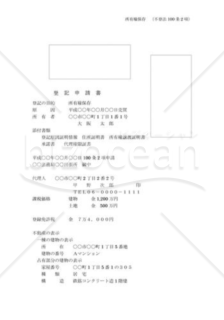

登記申請書のテンプレート書式です。所有権の保存を目的とした申請書になります。法務局に提出する登記申請書のテンプレート書式です。参考にしてください。ダウンロードは無料です。

旅館業廃止届のテンプレートです

「【改正民法対応版】(建物譲渡特約付の)「土地賃貸借契約書」〔貸主有利版〕」は、土地の賃貸借契約書の一種です。この契約書は、改正民法に対応しており、特に建物の所有権の譲渡に関する特約が含まれています。 「建物譲渡特約付」とは、借地権を設定するときに、借地権の設定から30年以上経過したときに、借地の上に立っている建物を地主が時価で買い取ること(譲渡)を定める特約です。 「貸主有利版」という用語は、賃貸借契約や契約書において、貸主にとって有利な条件や条項が盛り込まれたバージョンです。 「改正民法対応版」というのは、これが日本の民法の改正に対応したバージョンであることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(建物買取、本件土地の返還・原状回復) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)

本契約は、乙の情報収集・分析等の調査能力を見越して、甲が所定の技術に関する調査を乙に委託するための「技術調査委託契約書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

婚約の通知状とは、婚約したことを伝えるための通知状

2025年の働き方改革関連法および情報セキュリティ基準に対応した「テレワーク許可申請書」テンプレートです。本書式は、従業員が在宅勤務(テレワーク)を希望する際に、申請理由、勤務日・時間、業務内容、勤務場所、設備状況など必要事項を明確に記載し、上長承認を得るための申請書として活用いただけます。育児・介護との両立支援を目的とした利用も想定しており、申請者の業務効率化と会社の情報セキュリティ管理を両立します。人事労務担当者や総務部門はもちろん、従業員本人による申請時の手続き標準化に適しています。Word形式でカスタマイズ可能で、社内様式や規定に合わせた運用が容易です。 ■テレワーク許可申請書とは 従業員が在宅勤務を希望する際に、会社へ正式に申請するための書式です。勤務条件や業務内容、連絡手段、設備状況などを明記し、上長の承認を得ることで、テレワーク制度の適正な運用を支援します。育児・介護との両立を目的とする場合にも対応可能です。 ■テンプレートの利用シーン <在宅勤務の申請時に> 業務効率や家庭事情に応じて、テレワークを希望する際の申請書として使用。 <育児・介護支援制度との併用に> 両立支援を目的とした勤務形態の申請にも対応。 <社内のテレワーク制度運用に> 勤務日・時間・業務内容・設備状況などを記録し、管理体制を整備。 ■作成・利用時のポイント <申請理由や期間を具体的に明記> 業務効率向上や育児両立支援など、目的を記載し申請内容の理解促進を図りましょう。 <勤務日・時間は柔軟かつ明示的に設定> 必要に応じて勤務時間帯や勤務日の変更可能性も明記し、申請者と会社の合意を明確に。 <設備状況や貸出希望を正確に反映> 通信機器・作業環境の整備状況は情報漏洩防止にも重要なため、詳細を漏れなく記載してください。 ■テンプレートの利用メリット <運用効率化> 申請項目を一元管理でき、承認・報告・監督の体制整備がスムーズです。 <カスタマイズ自由> 自社の勤務形態や職種に合わせて、勤務日数・設備貸出等を柔軟に設定可能です。

日々の営業活動を報告・記録するためのExcel(エクセル)システム。営業先、商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦(不動産業向け、仕様品営業向け)

管理表 報告書・レポート 予定表・スケジュール表 願書 顛末書 申告書 稟議書・起案書 委任状 上申書 社内通知 承認書 リスト・名簿 議事録・会議議事録 計画書 回覧書 申請書・届出書 協定書 工程表・工程管理表 同意書 手順書・マニュアル・説明書 集計表 申出書 許可書 記録書 始末書 決議書 チェックリスト・チェックシート 反省文 一覧表 組織図 電話メモ・伝言メモ 台帳 理由書 指示書 名刺 調査書 社内報 日報 預り証 分析表 証明書

中国語・中文ビジネス文書・書式 社内文書・社内書類 マーケティング 業務管理 その他(ビジネス向け) 経営・監査書式 Googleドライブ書式 契約書 売上管理 コロナウイルス感染症対策 社外文書 経理業務 企画書 トリセツ 請求・注文 リモートワーク 業種別の書式 営業・販売書式 英文ビジネス書類・書式(Letter) 製造・生産管理 総務・庶務書式 人事・労務書式 経営企画 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式

PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド