bizocean事務局 さん のプロフィール

ビジネスの効率化を支援

「bizocean(ビズオーシャン)」では、事務局で製作した書式やテンプレートについて、随時改訂や修正を行い、その履歴をバージョン管理しています。お気づきの点がございましたら、お問い合わせからご連絡いただけますようお願いします。なお、パートナーから提供された書式、テンプレートおよびすべてのデザイン素材関連には対応しておりません。予めご了承ください。 ■バージョンについて ・整数部分・・・機能追加、全面書換えなど大きな改訂 ・少数第一位・・・小さな修正 ・少数第二位・・・誤字、脱字の修正

ビジネスの効率化を支援

「bizocean(ビズオーシャン)」では、事務局で製作した書式やテンプレートについて、随時改訂や修正を行い、その履歴をバージョン管理しています。お気づきの点がございましたら、お問い合わせからご連絡いただけますようお願いします。なお、パートナーから提供された書式、テンプレートおよびすべてのデザイン素材関連には対応しておりません。予めご了承ください。 ■バージョンについて ・整数部分・・・機能追加、全面書換えなど大きな改訂 ・少数第一位・・・小さな修正 ・少数第二位・・・誤字、脱字の修正

- 職種

- 運営者

作者事業者情報

- 法人名・屋号

- 株式会社ビズオーシャン

- 所在地

- WebサイトのURL

- https://www.bizocean.jp/

検索結果 :

16972 件中 41 - 60件

-

■家系図とは 家系図とは、家族や親族のつながりを視覚的に整理し、世代ごとの関係を一目で把握できる書式です。先祖から現在に至る系譜を明確に示し、親族関係の理解を深めるために活用されます。家族の歴史を記録するだけでなく、相続や戸籍の確認、ルーツの探求にも役立ちます。 ■利用するシーン ・家族のルーツを調査し、親族関係を明確にしたいとき 先祖や親戚のつながりを整理することで、家族の歴史を正確に記録し、次世代に伝えられる。 ・相続手続きや戸籍確認が必要なとき 遺産分割や戸籍謄本の整理の際に、親族関係を可視化することで、手続きを円滑に進められる。 ■利用する目的 ・家族の歴史を整理し、後世に伝えるため 先祖の名前や生年月日、家族のつながりを記録することで、家族のルーツを正しく受け継ぐことができます。 ・親族関係を明確にし、相続や手続きをスムーズにするため 相続や資産管理の場面で親族の関係を整理し、手続きに必要な情報を分かりやすくまとめることができます。 ■利用するメリット ・家族の歴史を体系的に整理できる 先祖の情報や親族関係を視覚化することで、家族のつながりを理解しやすくなります。 ・相続や法的手続きを効率化できる 相続や戸籍確認の際に、関係者を明確にすることで、手続きの手間を減らし、スムーズに進められるようになります。 こちらのテンプレートは、PowerPointで作成した横型の家系図です。本テンプレートのダウンロードは無料なので、ご活用いただけると幸いです。

■家系図とは 家系図とは、家族や親族のつながりを視覚的に整理し、世代ごとの関係を一目で把握できる書式です。先祖から現在に至る系譜を明確に示し、親族関係の理解を深めるために活用されます。家族の歴史を記録するだけでなく、相続や戸籍の確認、ルーツの探求にも役立ちます。 ■利用するシーン ・家族のルーツを調査し、親族関係を明確にしたいとき 先祖や親戚のつながりを整理することで、家族の歴史を正確に記録し、次世代に伝えられる。 ・相続手続きや戸籍確認が必要なとき 遺産分割や戸籍謄本の整理の際に、親族関係を可視化することで、手続きを円滑に進められる。 ■利用する目的 ・家族の歴史を整理し、後世に伝えるため 先祖の名前や生年月日、家族のつながりを記録することで、家族のルーツを正しく受け継ぐことができます。 ・親族関係を明確にし、相続や手続きをスムーズにするため 相続や資産管理の場面で親族の関係を整理し、手続きに必要な情報を分かりやすくまとめることができます。 ■利用するメリット ・家族の歴史を体系的に整理できる 先祖の情報や親族関係を視覚化することで、家族のつながりを理解しやすくなります。 ・相続や法的手続きを効率化できる 相続や戸籍確認の際に、関係者を明確にすることで、手続きの手間を減らし、スムーズに進められるようになります。 こちらのテンプレートは、PowerPointで作成した横型の家系図です。本テンプレートのダウンロードは無料なので、ご活用いただけると幸いです。

-

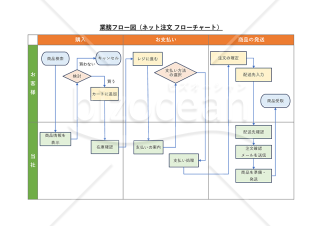

■業務フロー図とは 「業務フロー図」とは、業務プロセスを視覚的に整理し、各ステップの流れや関係性を明確に示した図です。特にマーケティングや業務改善の分野で活用され、業務のボトルネックを特定し、最適なワークフローを設計するのに役立ちます。 ■利用するシーン ・マーケティング施策の計画と実行を可視化する際 キャンペーンの企画から実施、分析までの流れを整理し、業務の進捗を関係者間で共有しやすくします。 ・業務プロセスを標準化し、マニュアル化する際 フロー図を活用することで、属人化しがちな業務を可視化し、新人教育や業務の引き継ぎを円滑に行えます。 ・業務のボトルネックを特定し、改善策を立てる際 どの工程に無駄があるかを視覚的に分析し、効率的な業務改善のための具体的なアクションプランを策定できます。 ■利用する目的 ・業務の流れを体系的に整理し、効率化を図るため 業務の各工程をフロー図として明示することで、全体像を把握しやすくなり、最適な業務設計が可能になります。 ・関係者間の認識を統一し、業務の属人化を防ぐため フロー図を活用することで、誰が見ても業務の進め方が理解できるようになり、組織のナレッジ共有がスムーズになります。 ・業務改善の根拠を明確にし、適切な施策を打つため フロー図をもとに現状分析を行うことで、課題を定量的に把握し、より効果的な改善策を検討できます。 ■利用するメリット ・業務の見える化により、課題を発見しやすくなる 視覚的に業務の流れを整理することで、業務の停滞箇所や非効率なプロセスが一目で分かります。 ・チーム間の円滑なコミュニケーションを実現できる 口頭や文章だけでは伝わりにくい業務内容を、図で共有することで、関係者全員が共通の理解を持ちやすくなります。 ・業務の標準化と属人化防止に貢献する フロー図を作成することで、個人の経験に依存せず、誰でも同じ手順で業務を進められる仕組みを構築できます。 こちらはExcelで作成した、無料でダウンロードできる業務フロー図のテンプレートです。具体例としてネット注文のフローを記載しているので、自社の業務に合わせてカスタマイズのうえ、ご活用ください。

■業務フロー図とは 「業務フロー図」とは、業務プロセスを視覚的に整理し、各ステップの流れや関係性を明確に示した図です。特にマーケティングや業務改善の分野で活用され、業務のボトルネックを特定し、最適なワークフローを設計するのに役立ちます。 ■利用するシーン ・マーケティング施策の計画と実行を可視化する際 キャンペーンの企画から実施、分析までの流れを整理し、業務の進捗を関係者間で共有しやすくします。 ・業務プロセスを標準化し、マニュアル化する際 フロー図を活用することで、属人化しがちな業務を可視化し、新人教育や業務の引き継ぎを円滑に行えます。 ・業務のボトルネックを特定し、改善策を立てる際 どの工程に無駄があるかを視覚的に分析し、効率的な業務改善のための具体的なアクションプランを策定できます。 ■利用する目的 ・業務の流れを体系的に整理し、効率化を図るため 業務の各工程をフロー図として明示することで、全体像を把握しやすくなり、最適な業務設計が可能になります。 ・関係者間の認識を統一し、業務の属人化を防ぐため フロー図を活用することで、誰が見ても業務の進め方が理解できるようになり、組織のナレッジ共有がスムーズになります。 ・業務改善の根拠を明確にし、適切な施策を打つため フロー図をもとに現状分析を行うことで、課題を定量的に把握し、より効果的な改善策を検討できます。 ■利用するメリット ・業務の見える化により、課題を発見しやすくなる 視覚的に業務の流れを整理することで、業務の停滞箇所や非効率なプロセスが一目で分かります。 ・チーム間の円滑なコミュニケーションを実現できる 口頭や文章だけでは伝わりにくい業務内容を、図で共有することで、関係者全員が共通の理解を持ちやすくなります。 ・業務の標準化と属人化防止に貢献する フロー図を作成することで、個人の経験に依存せず、誰でも同じ手順で業務を進められる仕組みを構築できます。 こちらはExcelで作成した、無料でダウンロードできる業務フロー図のテンプレートです。具体例としてネット注文のフローを記載しているので、自社の業務に合わせてカスタマイズのうえ、ご活用ください。

-

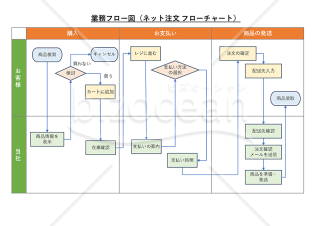

■業務フロー図とは 業務フロー図とは、業務プロセスを視覚的に表現した図で、業務の流れや関係者の役割を明確に示したものです。標準化された記号を用いることで、誰でも理解しやすく、業務の効率化や改善に役立つツールとなります。 ■利用するシーン ・新規プロジェクトの立ち上げ 新しいプロジェクトを開始する際、業務フロー図を作成することで、各ステップや担当者を明確にし、スムーズな進行を図ります。 ・業務改善の検討 既存の業務プロセスを見直す際に、業務フロー図を用いることで、無駄な工程やボトルネックを特定し、改善策を立案する助けになります。 ・新入社員の教育 新入社員に対して業務内容を説明する際、業務フロー図を活用することで、業務の全体像を把握しやすくし、早期の業務理解を促します。 ■利用する目的 ・業務の可視化 業務フロー図を作成することで、業務の流れや手順を視覚的に示し、関係者間での認識を統一します。 ・業務の標準化 業務フロー図を通じて、業務の手順を標準化し、属人的な業務運営を防ぎ、全体の一貫性を保つことができます。 ・問題点の発見 業務フロー図を利用することで、業務の中での問題点や改善点を明確にし、効率的な業務運営を実現します。 ■利用するメリット ・業務の効率化 業務フロー図の作成により、業務の流れが整理され、無駄な作業を削減し、全体の効率を向上させることができます。 ・情報共有の促進 業務フロー図を用いることで、チーム内での情報共有が容易になり、業務の理解が深まります。 ・教育・研修の効率化 業務フロー図は、新人教育や研修において、業務内容を視覚的に伝えるための有効なツールとなります。 こちらはPowerPointで作成した、業務フロー図のテンプレートです。具体例にネット注文のフローを記載しました。無料でダウンロードできるので、自社の業務の最適化にお役立てください。

■業務フロー図とは 業務フロー図とは、業務プロセスを視覚的に表現した図で、業務の流れや関係者の役割を明確に示したものです。標準化された記号を用いることで、誰でも理解しやすく、業務の効率化や改善に役立つツールとなります。 ■利用するシーン ・新規プロジェクトの立ち上げ 新しいプロジェクトを開始する際、業務フロー図を作成することで、各ステップや担当者を明確にし、スムーズな進行を図ります。 ・業務改善の検討 既存の業務プロセスを見直す際に、業務フロー図を用いることで、無駄な工程やボトルネックを特定し、改善策を立案する助けになります。 ・新入社員の教育 新入社員に対して業務内容を説明する際、業務フロー図を活用することで、業務の全体像を把握しやすくし、早期の業務理解を促します。 ■利用する目的 ・業務の可視化 業務フロー図を作成することで、業務の流れや手順を視覚的に示し、関係者間での認識を統一します。 ・業務の標準化 業務フロー図を通じて、業務の手順を標準化し、属人的な業務運営を防ぎ、全体の一貫性を保つことができます。 ・問題点の発見 業務フロー図を利用することで、業務の中での問題点や改善点を明確にし、効率的な業務運営を実現します。 ■利用するメリット ・業務の効率化 業務フロー図の作成により、業務の流れが整理され、無駄な作業を削減し、全体の効率を向上させることができます。 ・情報共有の促進 業務フロー図を用いることで、チーム内での情報共有が容易になり、業務の理解が深まります。 ・教育・研修の効率化 業務フロー図は、新人教育や研修において、業務内容を視覚的に伝えるための有効なツールとなります。 こちらはPowerPointで作成した、業務フロー図のテンプレートです。具体例にネット注文のフローを記載しました。無料でダウンロードできるので、自社の業務の最適化にお役立てください。

-

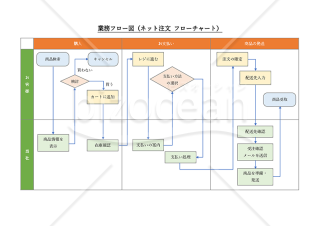

■業務フロー図とは 業務フロー図とは、業務の流れや手順を視覚的に整理した図で、矢印や図形を用いて作業の順序や判断するポイントを明確化します。これにより、複雑なプロセスも一目で理解できるため、業務の効率化や課題の発見に役立ちます。 ■利用するシーン ・新規事業の計画策定:新しい事業を開始する際に、必要な手順や関係部署間の連携を整理し、スムーズな進行を促します。 ・既存業務の課題洗い出し:業務の流れを可視化することで、非効率なプロセスや改善が必要な箇所を特定できます。 ・新人教育や引き継ぎ:業務手順が明確になるため、新人が短期間で業務を習得でき、引き継ぎも効率的に行えます。 ■利用する目的 ・業務の標準化とマニュアル化:業務手順を統一し、誰が作業しても一定品質を保てるようにします。 ・課題発見と改善策検討:視覚的に問題点を特定し、効率化やコスト削減につながる改善策を導きます。 ・部門間連携の円滑化:各部門の役割が明確になり、コミュニケーションがスムーズになります。 ■利用するメリット ・業務内容の把握が容易になる:視覚的に分かりやすいため、全体像や担当者の役割がすぐに理解できます。 ・属人化を防止する:業務手順が標準化されることで、特定個人への依存が減少します。 ・業務改善と効率化を図る:問題点が明確になり、生産性向上につながります。 こちらは無料でダウンロードできる、業務フロー図のテンプレートです。具体例として、ネット注文のフローを記載しました。Wordで作成しているので、自社の業務に合わせてカスタマイズすることが可能です。

■業務フロー図とは 業務フロー図とは、業務の流れや手順を視覚的に整理した図で、矢印や図形を用いて作業の順序や判断するポイントを明確化します。これにより、複雑なプロセスも一目で理解できるため、業務の効率化や課題の発見に役立ちます。 ■利用するシーン ・新規事業の計画策定:新しい事業を開始する際に、必要な手順や関係部署間の連携を整理し、スムーズな進行を促します。 ・既存業務の課題洗い出し:業務の流れを可視化することで、非効率なプロセスや改善が必要な箇所を特定できます。 ・新人教育や引き継ぎ:業務手順が明確になるため、新人が短期間で業務を習得でき、引き継ぎも効率的に行えます。 ■利用する目的 ・業務の標準化とマニュアル化:業務手順を統一し、誰が作業しても一定品質を保てるようにします。 ・課題発見と改善策検討:視覚的に問題点を特定し、効率化やコスト削減につながる改善策を導きます。 ・部門間連携の円滑化:各部門の役割が明確になり、コミュニケーションがスムーズになります。 ■利用するメリット ・業務内容の把握が容易になる:視覚的に分かりやすいため、全体像や担当者の役割がすぐに理解できます。 ・属人化を防止する:業務手順が標準化されることで、特定個人への依存が減少します。 ・業務改善と効率化を図る:問題点が明確になり、生産性向上につながります。 こちらは無料でダウンロードできる、業務フロー図のテンプレートです。具体例として、ネット注文のフローを記載しました。Wordで作成しているので、自社の業務に合わせてカスタマイズすることが可能です。

-

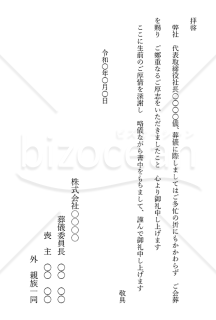

会葬礼状とは、葬儀や通夜に参列してくださった方々に感謝の気持ちを伝えるための礼状です。この文書は、故人への弔意を表し、参列者や香典をいただいた方々に対するお礼を示す役割を果たします。 会葬礼状を作成、使用する目的として、次のようなものが挙げられます。 ・感謝の表現:参列者に対して感謝の気持ちを伝えることで、故人を偲ぶ場をより温かいものにする。 ・社会的マナー:葬儀においては、会葬礼状を渡すのが一般的なマナーとされており、これを守ることで遺族の礼儀正しさが示される。 ・記録としての役割:会葬礼状には故人や喪主の名前が記載されているため、職場や学校での忌引き証明としても利用される。 こちらはWordで作成した、会葬礼状のテンプレートです。郵便はがきサイズで印刷が可能であり、無料でダウンロードすることができます。

会葬礼状とは、葬儀や通夜に参列してくださった方々に感謝の気持ちを伝えるための礼状です。この文書は、故人への弔意を表し、参列者や香典をいただいた方々に対するお礼を示す役割を果たします。 会葬礼状を作成、使用する目的として、次のようなものが挙げられます。 ・感謝の表現:参列者に対して感謝の気持ちを伝えることで、故人を偲ぶ場をより温かいものにする。 ・社会的マナー:葬儀においては、会葬礼状を渡すのが一般的なマナーとされており、これを守ることで遺族の礼儀正しさが示される。 ・記録としての役割:会葬礼状には故人や喪主の名前が記載されているため、職場や学校での忌引き証明としても利用される。 こちらはWordで作成した、会葬礼状のテンプレートです。郵便はがきサイズで印刷が可能であり、無料でダウンロードすることができます。

-

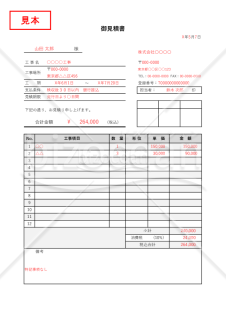

■建設工事見積書(建築見積書)とは 建設工事における工事内容や費用の内訳を記載した書式です。 ■利用するシーン ・新築工事や大規模リフォームの際、発注者が施工業者に対して具体的な工事内容と費用を確認するために利用します。これにより、工事の規模や内容に応じた適正な見積もりを取得できます。 ・複数の施工業者から相見積もりを取る場合、各社の見積内容や費用を比較検討するための資料として活用します。これにより、発注者は最適な業者選定が可能となります。 ・工事契約前の社内決裁や、関係部署への説明資料としても利用します。見積書の内容をもとに、社内での合意形成や予算管理が円滑に進みます。 ■利用する目的 ・工事内容や費用の透明性を確保し、発注者と施工業者の間で認識の相違を防ぐことが目的です。これにより、後々のトラブルを未然に防止できます。 ・工事にかかる費用の妥当性や内訳を明確にし、発注者が納得して発注判断を下せるようにするために利用します。 ・工事条件やスケジュール、使用材料などの詳細を明示し、工事計画や現場管理の基礎資料とする目的でも利用します。 ■利用するメリット ・発注者と施工業者の間で情報を共有しやすくなり、信頼関係の構築に寄与します。見積内容が明確であれば、安心して工事を進められます。 ・工事費用や条件が明文化されることで、口約束によるトラブルや認識のズレを防ぐ効果があります。 ・社内外への説明資料として活用できるため、関係者間の合意形成や業務の効率化にもつながります。 こちらはExcelで作成した、縦レイアウト版の建設工事見積書(建築見積書)です。数量と単価を入力することで、金額を自動計算できる仕様となっています。建設工事を実施するにあたり、見積もりが必要なときに、ご活用いただけると幸いです。

■建設工事見積書(建築見積書)とは 建設工事における工事内容や費用の内訳を記載した書式です。 ■利用するシーン ・新築工事や大規模リフォームの際、発注者が施工業者に対して具体的な工事内容と費用を確認するために利用します。これにより、工事の規模や内容に応じた適正な見積もりを取得できます。 ・複数の施工業者から相見積もりを取る場合、各社の見積内容や費用を比較検討するための資料として活用します。これにより、発注者は最適な業者選定が可能となります。 ・工事契約前の社内決裁や、関係部署への説明資料としても利用します。見積書の内容をもとに、社内での合意形成や予算管理が円滑に進みます。 ■利用する目的 ・工事内容や費用の透明性を確保し、発注者と施工業者の間で認識の相違を防ぐことが目的です。これにより、後々のトラブルを未然に防止できます。 ・工事にかかる費用の妥当性や内訳を明確にし、発注者が納得して発注判断を下せるようにするために利用します。 ・工事条件やスケジュール、使用材料などの詳細を明示し、工事計画や現場管理の基礎資料とする目的でも利用します。 ■利用するメリット ・発注者と施工業者の間で情報を共有しやすくなり、信頼関係の構築に寄与します。見積内容が明確であれば、安心して工事を進められます。 ・工事費用や条件が明文化されることで、口約束によるトラブルや認識のズレを防ぐ効果があります。 ・社内外への説明資料として活用できるため、関係者間の合意形成や業務の効率化にもつながります。 こちらはExcelで作成した、縦レイアウト版の建設工事見積書(建築見積書)です。数量と単価を入力することで、金額を自動計算できる仕様となっています。建設工事を実施するにあたり、見積もりが必要なときに、ご活用いただけると幸いです。

-

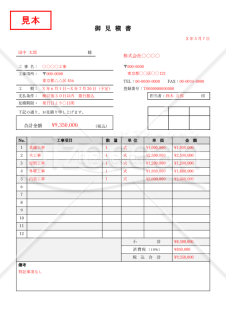

■建設工事見積書(建築見積書)とは 建設工事にかかる費用や内容、工期などを記載した書類です。 ■利用するシーン ・工事を発注する際、発注者が施工業者から工事内容と費用の見積もりを取得し、契約前の検討材料とする場面で利用します。 ・工事内容や費用について社内で説明や承認を得る際、関係者間で情報共有し、意思決定を行う根拠資料として利用します。 ・追加工事や仕様変更が発生した場合には、変更内容に応じた新たな見積書を作成し、発注者と施工業者の間で条件の再確認や合意形成を図る場面で利用します。 ■利用する目的 ・工事内容や費用の詳細を明確にし、発注者と施工業者間の認識のズレやトラブルを未然に防ぐ目的で利用します。 ・契約前に工事範囲や条件、金額の妥当性を確認し、納得感を持って発注判断を行うために利用します。 ・工事の進行管理や予算管理の基礎資料とし、計画的な工事の遂行やコストコントロールを実現する目的で利用します。 ■利用するメリット ・工事費用や内容が明確に記載されるため、発注者と施工業者の双方に安心感と信頼感をもたらします。 ・書面で条件や金額を確認できるため、後々の「言った」「言わない」といったトラブルを防止できます。 社内外への説明資料としても利用する場合、関係者全員が同じ情報を共有できるため、工事の進行が円滑になります。 こちらはWordで作成した、レイアウトが縦の建設工事見積書(建築見積書)です。建設工事に関して見積もりが必要となった際に、ご活用いただけると幸いです。

■建設工事見積書(建築見積書)とは 建設工事にかかる費用や内容、工期などを記載した書類です。 ■利用するシーン ・工事を発注する際、発注者が施工業者から工事内容と費用の見積もりを取得し、契約前の検討材料とする場面で利用します。 ・工事内容や費用について社内で説明や承認を得る際、関係者間で情報共有し、意思決定を行う根拠資料として利用します。 ・追加工事や仕様変更が発生した場合には、変更内容に応じた新たな見積書を作成し、発注者と施工業者の間で条件の再確認や合意形成を図る場面で利用します。 ■利用する目的 ・工事内容や費用の詳細を明確にし、発注者と施工業者間の認識のズレやトラブルを未然に防ぐ目的で利用します。 ・契約前に工事範囲や条件、金額の妥当性を確認し、納得感を持って発注判断を行うために利用します。 ・工事の進行管理や予算管理の基礎資料とし、計画的な工事の遂行やコストコントロールを実現する目的で利用します。 ■利用するメリット ・工事費用や内容が明確に記載されるため、発注者と施工業者の双方に安心感と信頼感をもたらします。 ・書面で条件や金額を確認できるため、後々の「言った」「言わない」といったトラブルを防止できます。 社内外への説明資料としても利用する場合、関係者全員が同じ情報を共有できるため、工事の進行が円滑になります。 こちらはWordで作成した、レイアウトが縦の建設工事見積書(建築見積書)です。建設工事に関して見積もりが必要となった際に、ご活用いただけると幸いです。

-

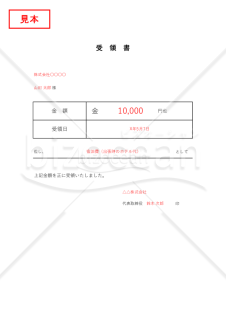

■現金(金銭)受領書とは 金銭の授受が発生した際に、現金を受け取った事実を証明するための書類です。受領日、受領金額、受領者や発行者の情報などを記載します。 ■利用するシーン ・顧客から現金で商品やサービスの代金を受け取った際、支払いの証明として受領書を発行します。 ・取引先から預かり金や前受金を現金で受け取った場合、その受領事実を明確にするために受領書を利用します。 ・分割払いや一部前払いなど、支払いの一部を現金で受け取った際、受領金額や残金を明記したこの書類を発行して、支払い状況を管理します。 ■利用する目的 ・現金の受け渡しが確実に行われたことを証明し、取引の透明性を高めるために利用します。 ・万が一、金銭の授受に関するトラブルや認識違いが発生した場合、証拠資料として提示するために利用します。 ・経理処理や税務申告時に、現金取引の記録を残すために利用します。 ■利用するメリット ・金銭の受け渡しを明確に記録できるため、取引の信頼性や安全性を高めることができます。 ・トラブル発生時に、客観的な証拠として活用できるため、迅速な問題解決に役立ちます。 ・この書類を整理・保管することで、過去の取引内容を迅速に確認でき、内部統制や監査にも役立ちます。 こちらはExcelで作成した、罫線タイプの現金(金銭)受領書です。取引で金銭の授受が発生した際に、ぜひお役立てください。

■現金(金銭)受領書とは 金銭の授受が発生した際に、現金を受け取った事実を証明するための書類です。受領日、受領金額、受領者や発行者の情報などを記載します。 ■利用するシーン ・顧客から現金で商品やサービスの代金を受け取った際、支払いの証明として受領書を発行します。 ・取引先から預かり金や前受金を現金で受け取った場合、その受領事実を明確にするために受領書を利用します。 ・分割払いや一部前払いなど、支払いの一部を現金で受け取った際、受領金額や残金を明記したこの書類を発行して、支払い状況を管理します。 ■利用する目的 ・現金の受け渡しが確実に行われたことを証明し、取引の透明性を高めるために利用します。 ・万が一、金銭の授受に関するトラブルや認識違いが発生した場合、証拠資料として提示するために利用します。 ・経理処理や税務申告時に、現金取引の記録を残すために利用します。 ■利用するメリット ・金銭の受け渡しを明確に記録できるため、取引の信頼性や安全性を高めることができます。 ・トラブル発生時に、客観的な証拠として活用できるため、迅速な問題解決に役立ちます。 ・この書類を整理・保管することで、過去の取引内容を迅速に確認でき、内部統制や監査にも役立ちます。 こちらはExcelで作成した、罫線タイプの現金(金銭)受領書です。取引で金銭の授受が発生した際に、ぜひお役立てください。

-

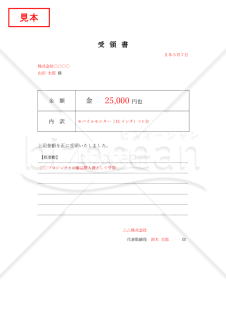

■現金(金銭)受領書とは 金銭の授受が発生した際に、確かに現金を受け取ったことを証明するために作成される書類です。 ■利用するシーン ・取引先から現金で代金を受け取った際 商品やサービスの代金を現金で受け取る際、受領書を発行し、受け取りの証拠とします。 ・預かり金や保証金の受領時 契約時に預かり金や保証金を現金で受け取った場合、受領書で金額や目的を明記し、双方で確認します。 ・分割払いや前払金の一部受領時 分割払いや前払いの一部金額を現金で受け取った際、受領金額や残額を記載して発行します。 ■利用する目的 ・受領事実の証明 現金の受け渡しが確実に行われたことを証明し、後日のトラブル防止や取引の透明性を高めます。 ・経理・会計処理の正確化 受領書を保存することで、経理処理や税務申告時の証拠資料として活用できます。 ・取引履歴の記録 取引ごとに受領書を発行・保管することで、過去の現金取引の履歴を明確に管理できます。 ■利用するメリット ・トラブルや誤解の防止 金銭の受け渡し内容が明確に記録されるため、後からの食い違いや紛争を防げます。 ・取引の信頼性向上 書面で受領事実を残すことで、取引相手との信頼関係を築きやすくなります。 ・法的証拠としての活用 受領書は、万が一の紛争時に法的証拠として提出できるため、安心して取引が行えます。 こちらは罫線タイプで作成した、現金(金銭)受領書(Word版)のテンプレートです。自社で金銭の授受が発生したときなどに、本テンプレートをご活用いただけると幸いです。

■現金(金銭)受領書とは 金銭の授受が発生した際に、確かに現金を受け取ったことを証明するために作成される書類です。 ■利用するシーン ・取引先から現金で代金を受け取った際 商品やサービスの代金を現金で受け取る際、受領書を発行し、受け取りの証拠とします。 ・預かり金や保証金の受領時 契約時に預かり金や保証金を現金で受け取った場合、受領書で金額や目的を明記し、双方で確認します。 ・分割払いや前払金の一部受領時 分割払いや前払いの一部金額を現金で受け取った際、受領金額や残額を記載して発行します。 ■利用する目的 ・受領事実の証明 現金の受け渡しが確実に行われたことを証明し、後日のトラブル防止や取引の透明性を高めます。 ・経理・会計処理の正確化 受領書を保存することで、経理処理や税務申告時の証拠資料として活用できます。 ・取引履歴の記録 取引ごとに受領書を発行・保管することで、過去の現金取引の履歴を明確に管理できます。 ■利用するメリット ・トラブルや誤解の防止 金銭の受け渡し内容が明確に記録されるため、後からの食い違いや紛争を防げます。 ・取引の信頼性向上 書面で受領事実を残すことで、取引相手との信頼関係を築きやすくなります。 ・法的証拠としての活用 受領書は、万が一の紛争時に法的証拠として提出できるため、安心して取引が行えます。 こちらは罫線タイプで作成した、現金(金銭)受領書(Word版)のテンプレートです。自社で金銭の授受が発生したときなどに、本テンプレートをご活用いただけると幸いです。

-

■現金(金銭)受領書とは 現金の受け渡しが行われたことを証明する書類であり、主に受領者、金額、受領日などの情報を記載します。 ■利用するシーン ・取引先から現金で代金や手付金を受け取った際に、受領の証拠として発行します。 ・社内の経費精算や立替金の返金時に、現金の受け渡しがあったことを証明するために利用します。 ・業務委託や外部パートナーへの報酬支払い時など、現金での一時的な支払いが発生する場面で利用します。 ■利用する目的 ・金銭の受け渡しが確実に行われたことを証拠として残し、後日のトラブル防止や取引の透明性向上を図るために利用します。 ・受領者・発行者双方が取引内容を相互に確認し、誤認や誤解を防ぐために利用します。 ・会社の会計処理や監査時に、現金授受の裏付け書類として利用し、法令遵守や内部統制の強化に役立てます。 ■利用するメリット ・金銭授受の事実を明文化することで、取引先や社内との信頼関係を維持・強化できます。 ・書類として証拠が残るため、万が一のトラブル発生時にも迅速かつ適切な対応が可能です。 こちらは表形式で作成した、現金(金銭)受領書(Excel版)のテンプレートです。自社で金銭の授受が発生した際などに、ご利用いただけると幸いです。

■現金(金銭)受領書とは 現金の受け渡しが行われたことを証明する書類であり、主に受領者、金額、受領日などの情報を記載します。 ■利用するシーン ・取引先から現金で代金や手付金を受け取った際に、受領の証拠として発行します。 ・社内の経費精算や立替金の返金時に、現金の受け渡しがあったことを証明するために利用します。 ・業務委託や外部パートナーへの報酬支払い時など、現金での一時的な支払いが発生する場面で利用します。 ■利用する目的 ・金銭の受け渡しが確実に行われたことを証拠として残し、後日のトラブル防止や取引の透明性向上を図るために利用します。 ・受領者・発行者双方が取引内容を相互に確認し、誤認や誤解を防ぐために利用します。 ・会社の会計処理や監査時に、現金授受の裏付け書類として利用し、法令遵守や内部統制の強化に役立てます。 ■利用するメリット ・金銭授受の事実を明文化することで、取引先や社内との信頼関係を維持・強化できます。 ・書類として証拠が残るため、万が一のトラブル発生時にも迅速かつ適切な対応が可能です。 こちらは表形式で作成した、現金(金銭)受領書(Excel版)のテンプレートです。自社で金銭の授受が発生した際などに、ご利用いただけると幸いです。

-

■現金(金銭)受領書とは 現金の受け渡しを証明するための文書であり、金額・受領日・受領者などを記載します。 ■利用するシーン ・取引先から前受金や手付金を受け取った際 商談や契約成立時に、前受金や手付金の受領を証明し、後日のトラブル防止や取引記録の明確化に役立ちます。 ・社内で経費の立替金や仮払金を受け取る場合 社員が経費精算や出張費の仮払いを受ける際、この文書を用いて受け取りの事実を記録し、社内管理を徹底します。 ■利用する目的 ・金銭の受け渡しを証明し、トラブルを防止するため いつ、誰が、いくら受け取ったかを明確にすることで、後日の誤解や金銭トラブルを未然に防ぎます。 ・取引の透明性と信頼性を確保するため 現金授受の記録を残すことで、取引先や社内の信頼関係を維持し、業務の透明性を高めます。 ・経理処理や監査時の証憑として利用するため 現金受領の証拠書類として保管し、経理処理や監査時に正確な証明資料として活用します。 ■利用するメリット ・受領事実の証拠が残り、万が一の際のトラブル対応が容易になる 書面で証明が残るため、金銭授受に関する紛争や誤解が生じた場合でも、速やかに確認が可能です。 ・取引の過程を明確化し、業務の円滑化に寄与する この文書の発行により、取引が適切に完了したことが明確になり、次の業務プロセスへスムーズに移行できます。 ・社内外の信頼性向上とコンプライアンス強化につながる 現金授受の透明性が確保されることで、企業のガバナンスや信頼性が高まり、健全な取引関係を築けます。 こちらはWordで作成した、表形式の現金(金銭)受領書です。自社で行う取引などに、ご活用ください。

■現金(金銭)受領書とは 現金の受け渡しを証明するための文書であり、金額・受領日・受領者などを記載します。 ■利用するシーン ・取引先から前受金や手付金を受け取った際 商談や契約成立時に、前受金や手付金の受領を証明し、後日のトラブル防止や取引記録の明確化に役立ちます。 ・社内で経費の立替金や仮払金を受け取る場合 社員が経費精算や出張費の仮払いを受ける際、この文書を用いて受け取りの事実を記録し、社内管理を徹底します。 ■利用する目的 ・金銭の受け渡しを証明し、トラブルを防止するため いつ、誰が、いくら受け取ったかを明確にすることで、後日の誤解や金銭トラブルを未然に防ぎます。 ・取引の透明性と信頼性を確保するため 現金授受の記録を残すことで、取引先や社内の信頼関係を維持し、業務の透明性を高めます。 ・経理処理や監査時の証憑として利用するため 現金受領の証拠書類として保管し、経理処理や監査時に正確な証明資料として活用します。 ■利用するメリット ・受領事実の証拠が残り、万が一の際のトラブル対応が容易になる 書面で証明が残るため、金銭授受に関する紛争や誤解が生じた場合でも、速やかに確認が可能です。 ・取引の過程を明確化し、業務の円滑化に寄与する この文書の発行により、取引が適切に完了したことが明確になり、次の業務プロセスへスムーズに移行できます。 ・社内外の信頼性向上とコンプライアンス強化につながる 現金授受の透明性が確保されることで、企業のガバナンスや信頼性が高まり、健全な取引関係を築けます。 こちらはWordで作成した、表形式の現金(金銭)受領書です。自社で行う取引などに、ご活用ください。

-

社名変更を、取引先など関係者に文書で伝える際に便利な「社名変更の挨拶文」テンプレートです。あいさつ文の基本構成がすでに整っており、社名や日付を差し替えるだけでそのまま使えるため、文面に悩む手間を省けます。またフォーマルな印象を与えやすい縦書きのレイアウトで無料ダウンロードが可能です。 ■社名変更の挨拶文とは 社名を変更したことを取引先や関係者へ正式に通知し、今後の取引継続や関係強化をお願いするための文書です。誤解や連絡の行き違いを防ぐためにも、タイミングを考慮して届けることが求められます。 ■テンプレートの利用シーン <法人名を変更した際の社外向け案内に> 取引先や顧客、関係会社に向けた正式なご挨拶としてご活用できます。 <印刷して封書に同封する通知として> 縦書きのフォーマットで、郵送時にも丁寧で誠意ある印象を与えます。 ■利用・作成時のポイント <変更日は明確に、元号・西暦どちらかに統一> 「令和○年○月○日」のように形式を揃えましょう。 <旧社名と新社名の記載を明確に> 読み間違いや混乱を防ぐため、表記の統一を意識しましょう。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式で簡単に編集可能> 必要な部分だけを差し替えてすぐ完成。文章作成に不慣れな方にも便利です。 <縦書きレイアウトで丁寧な印象に> 印刷や郵送に適した形式で、フォーマルなご案内にぴったりです。 <無料で何度でも利用可能> コストをかけずにビジネスマナーを守れる、実用性の高いテンプレートです。

社名変更を、取引先など関係者に文書で伝える際に便利な「社名変更の挨拶文」テンプレートです。あいさつ文の基本構成がすでに整っており、社名や日付を差し替えるだけでそのまま使えるため、文面に悩む手間を省けます。またフォーマルな印象を与えやすい縦書きのレイアウトで無料ダウンロードが可能です。 ■社名変更の挨拶文とは 社名を変更したことを取引先や関係者へ正式に通知し、今後の取引継続や関係強化をお願いするための文書です。誤解や連絡の行き違いを防ぐためにも、タイミングを考慮して届けることが求められます。 ■テンプレートの利用シーン <法人名を変更した際の社外向け案内に> 取引先や顧客、関係会社に向けた正式なご挨拶としてご活用できます。 <印刷して封書に同封する通知として> 縦書きのフォーマットで、郵送時にも丁寧で誠意ある印象を与えます。 ■利用・作成時のポイント <変更日は明確に、元号・西暦どちらかに統一> 「令和○年○月○日」のように形式を揃えましょう。 <旧社名と新社名の記載を明確に> 読み間違いや混乱を防ぐため、表記の統一を意識しましょう。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式で簡単に編集可能> 必要な部分だけを差し替えてすぐ完成。文章作成に不慣れな方にも便利です。 <縦書きレイアウトで丁寧な印象に> 印刷や郵送に適した形式で、フォーマルなご案内にぴったりです。 <無料で何度でも利用可能> コストをかけずにビジネスマナーを守れる、実用性の高いテンプレートです。

-

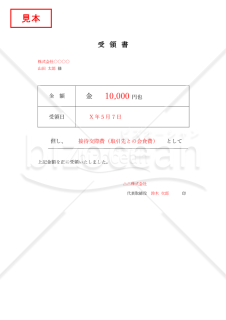

訪問先別の営業活動記録・報告を効率化し、チーム内での情報共有をスムーズに行いたい方に便利な「営業日報」テンプレートです。1日の訪問内容を、訪問先ごとに詳細に記録できるレイアウトで、訪問先名・営業内容・先方担当者・面談者・訪問時間のほか、振り返りや備考欄も備えています。日々の営業記録をわかりやすく整理できるため、上司への報告はもちろん、自身の活動履歴の管理にも有効です。Word形式で無料ダウンロード・編集が可能です。 ■営業日報とは 営業担当者が1日の業務内容を記録・報告するためのビジネス書類です。訪問先ごとの商談内容や所要時間を記録することで、活動の可視化と改善点の把握が可能になります。営業チームのマネジメントや社内共有、評価資料の作成にも役立ちます。 ■テンプレートの利用シーン <外回り営業の行動記録として> 複数の訪問先への営業活動を、1枚でまとめて記録・報告。 <上司やチーム内への進捗報告に> 承認・確認欄付きで、社内の報告フローにも対応。 <営業活動の振り返り・次回対応の検討材料に> 商談の経過や成果、次のアクションが明記できる振り返り欄が便利。 ■作成・利用時のポイント <記録は要点を押さえて簡潔に> 営業内容は箇条書きにすることで、読みやすく、要点が伝わりやすくなります。 <面談者・所要時間も正確に記入> 業務の工数や人員の把握に役立ち、工数管理や評価にも活用できます。 <備考欄で注意事項や社内連絡もカバー> 担当者変更や次回商談への準備事項などの記載に補足欄を活用しましょう。 ■テンプレートの利用メリット <無料でダウンロードでき、すぐ使える> コストをかけずに、日々の報告業務を効率化。 <Word形式で誰でも簡単に編集・再利用> 訪問先の数や内容に応じて自由に書き足しや修正が可能。 <罫線付きで記入しやすく、手書き運用にも対応> PC入力でも、印刷しての手書きでも使いやすい構成です。

訪問先別の営業活動記録・報告を効率化し、チーム内での情報共有をスムーズに行いたい方に便利な「営業日報」テンプレートです。1日の訪問内容を、訪問先ごとに詳細に記録できるレイアウトで、訪問先名・営業内容・先方担当者・面談者・訪問時間のほか、振り返りや備考欄も備えています。日々の営業記録をわかりやすく整理できるため、上司への報告はもちろん、自身の活動履歴の管理にも有効です。Word形式で無料ダウンロード・編集が可能です。 ■営業日報とは 営業担当者が1日の業務内容を記録・報告するためのビジネス書類です。訪問先ごとの商談内容や所要時間を記録することで、活動の可視化と改善点の把握が可能になります。営業チームのマネジメントや社内共有、評価資料の作成にも役立ちます。 ■テンプレートの利用シーン <外回り営業の行動記録として> 複数の訪問先への営業活動を、1枚でまとめて記録・報告。 <上司やチーム内への進捗報告に> 承認・確認欄付きで、社内の報告フローにも対応。 <営業活動の振り返り・次回対応の検討材料に> 商談の経過や成果、次のアクションが明記できる振り返り欄が便利。 ■作成・利用時のポイント <記録は要点を押さえて簡潔に> 営業内容は箇条書きにすることで、読みやすく、要点が伝わりやすくなります。 <面談者・所要時間も正確に記入> 業務の工数や人員の把握に役立ち、工数管理や評価にも活用できます。 <備考欄で注意事項や社内連絡もカバー> 担当者変更や次回商談への準備事項などの記載に補足欄を活用しましょう。 ■テンプレートの利用メリット <無料でダウンロードでき、すぐ使える> コストをかけずに、日々の報告業務を効率化。 <Word形式で誰でも簡単に編集・再利用> 訪問先の数や内容に応じて自由に書き足しや修正が可能。 <罫線付きで記入しやすく、手書き運用にも対応> PC入力でも、印刷しての手書きでも使いやすい構成です。

-

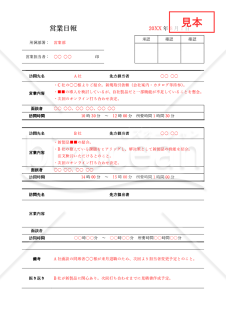

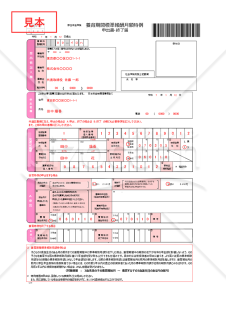

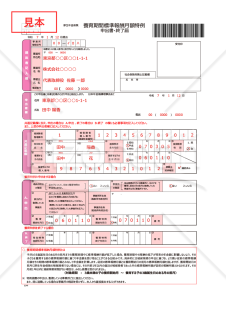

■養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届とは 3歳未満の子を養育する従業員が、育児のために時短勤務などで給与が減少した場合でも、将来の厚生年金額が減額されないようにするための特例措置(※養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置)を申請・終了するための書式です。会社経由で日本年金機構に提出するものであり、従前の標準報酬月額を基準に年金額を計算できる点が大きな特徴です。 ■利用するシーン ・育児休業から復帰し、時短勤務を開始した従業員が、給与減少による将来の年金額の低下を防ぎたいときに利用します。 ・3歳未満の子を新たに養育し始め、標準報酬月額が下がる見込みがある場合に、速やかに申出書を提出する場面で活用されます。 ・養育していた子が死亡した場合や、養育をしなくなった場合など、特例措置の終了が必要となったときに終了届を提出します。 ■利用する目的 ・育児による時短勤務や勤務形態の変更で標準報酬月額が下がっても、年金額の減額を防ぐことを目的としています。 ・子どもが3歳に達するまでの養育期間中、従前の標準報酬月額を年金計算に反映させるために利用します。 ・養育対象の子を養育しなくなった場合や、制度適用期間が終了した際に、特例措置を適切に終了させるために提出します。 ■利用するメリット ・将来の老齢厚生年金額が、育児による給与減少の影響を受けずに済み、安心して育児と仕事の両立ができます。 ・申出書を提出することで、標準報酬月額の低下が年金額に反映されないため、長期的なライフプラン設計がしやすくなります。 ・会社側も従業員の福利厚生の充実や離職防止につなげることができ、企業価値向上にも寄与します。 こちらはExcelで作成した、無料でダウンロードできる養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届のテンプレートです。なお、日本年金機構のHPでも無料でダウンロードが可能です。 ※参照:日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/)

■養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届とは 3歳未満の子を養育する従業員が、育児のために時短勤務などで給与が減少した場合でも、将来の厚生年金額が減額されないようにするための特例措置(※養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置)を申請・終了するための書式です。会社経由で日本年金機構に提出するものであり、従前の標準報酬月額を基準に年金額を計算できる点が大きな特徴です。 ■利用するシーン ・育児休業から復帰し、時短勤務を開始した従業員が、給与減少による将来の年金額の低下を防ぎたいときに利用します。 ・3歳未満の子を新たに養育し始め、標準報酬月額が下がる見込みがある場合に、速やかに申出書を提出する場面で活用されます。 ・養育していた子が死亡した場合や、養育をしなくなった場合など、特例措置の終了が必要となったときに終了届を提出します。 ■利用する目的 ・育児による時短勤務や勤務形態の変更で標準報酬月額が下がっても、年金額の減額を防ぐことを目的としています。 ・子どもが3歳に達するまでの養育期間中、従前の標準報酬月額を年金計算に反映させるために利用します。 ・養育対象の子を養育しなくなった場合や、制度適用期間が終了した際に、特例措置を適切に終了させるために提出します。 ■利用するメリット ・将来の老齢厚生年金額が、育児による給与減少の影響を受けずに済み、安心して育児と仕事の両立ができます。 ・申出書を提出することで、標準報酬月額の低下が年金額に反映されないため、長期的なライフプラン設計がしやすくなります。 ・会社側も従業員の福利厚生の充実や離職防止につなげることができ、企業価値向上にも寄与します。 こちらはExcelで作成した、無料でダウンロードできる養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届のテンプレートです。なお、日本年金機構のHPでも無料でダウンロードが可能です。 ※参照:日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/)

-

■養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届とは 3歳未満の子を養育する被保険者が、年金額への不利益を防ぐ「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」を申し出る際、またはその措置を終了する際に使用する書式です。会社を通じて日本年金機構に提出するものであり、申出と終了を一体で管理できる点が特徴です。 ■利用するシーン ・育児による短時間勤務などで給与が下がった従業員に対し、将来の年金額保護を目的に特例措置を申し出るときに使用します。 ・養育していた子が3歳を迎える、または従業員が退職したなどの理由で、特例措置の適用を終了する際に届け出ます。 ■利用する目的 ・養育期間中に給与が下がっても、年金額に不利益が生じないよう国に届け出るために使用します。 ・特例措置の終了要件に該当した場合に、正確な記録と年金計算のために終了を届け出る目的で使用します。 ■利用するメリット ・養育前の報酬水準に基づいて年金が計算されるため、将来の年金額が安定します。 ・申出と終了の両方に対応した一体型の書式で、手続きの管理がしやすくなります。 ・制度を適切に活用することで、従業員のライフステージに配慮した企業姿勢を示せます。 こちらはPDFで作成した、養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届のテンプレートです。無料でダウンロードできるので、ご活用ください。なお、日本年金機構のHPでも無料で入手可能です。 ※参照:日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/)

■養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届とは 3歳未満の子を養育する被保険者が、年金額への不利益を防ぐ「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」を申し出る際、またはその措置を終了する際に使用する書式です。会社を通じて日本年金機構に提出するものであり、申出と終了を一体で管理できる点が特徴です。 ■利用するシーン ・育児による短時間勤務などで給与が下がった従業員に対し、将来の年金額保護を目的に特例措置を申し出るときに使用します。 ・養育していた子が3歳を迎える、または従業員が退職したなどの理由で、特例措置の適用を終了する際に届け出ます。 ■利用する目的 ・養育期間中に給与が下がっても、年金額に不利益が生じないよう国に届け出るために使用します。 ・特例措置の終了要件に該当した場合に、正確な記録と年金計算のために終了を届け出る目的で使用します。 ■利用するメリット ・養育前の報酬水準に基づいて年金が計算されるため、将来の年金額が安定します。 ・申出と終了の両方に対応した一体型の書式で、手続きの管理がしやすくなります。 ・制度を適切に活用することで、従業員のライフステージに配慮した企業姿勢を示せます。 こちらはPDFで作成した、養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届のテンプレートです。無料でダウンロードできるので、ご活用ください。なお、日本年金機構のHPでも無料で入手可能です。 ※参照:日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/)

-

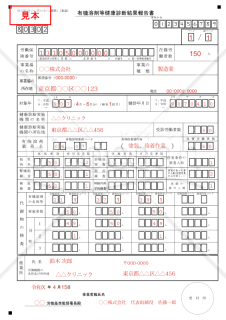

■有機溶剤等健康診断結果報告書とは 有機溶剤や特定化学物質を取り扱う業務に従事する労働者の健康診断結果を、事業者が労働基準監督署長に報告する際に使用する書式です。労働安全衛生法に基づき、これらの物質による健康障害を防止し、労働者の健康管理を徹底するために用いられます。 ■利用するシーンについて ・有機溶剤を使用する作業現場で、定期健康診断を実施した後に、その結果を監督署へ報告する際に使用します。 ・新規採用や配置転換時、有機溶剤業務への従事開始前後に必要な健康診断の結果を提出する場面で活用されます。 ■利用する目的について ・労働者が有機溶剤による健康障害を未然に防ぐため、作業環境や健康状態の把握を目的としています。 ・法令遵守の一環として、労働基準監督署に必要な情報を適切に報告することを目的とします。 ■利用するメリットについて ・労働者の健康状態を定期的に確認し、早期発見・早期対応が可能になります。 ・事業者が法令を遵守し、安全で健全な作業環境を維持することができます。 ・健康管理記録として保存することで、労働者や事業所双方の信頼性向上につながります。 なお、令和7年1月1日より有機溶剤等健康診断結果報告は、インターネット上での申請(電子申請)が義務化されました。ただし、PCの未所持などの事情により困難な場合、当分の間は書面による報告も可能となっています(※所轄の労働基準監督署へ提出)。 こちらは無料でダウンロードできる、有機溶剤等健康診断結果報告書のテンプレートです。本テンプレートはPDFで作成されており、厚生労働省のホームページでも入手することが可能です。 ※出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)

■有機溶剤等健康診断結果報告書とは 有機溶剤や特定化学物質を取り扱う業務に従事する労働者の健康診断結果を、事業者が労働基準監督署長に報告する際に使用する書式です。労働安全衛生法に基づき、これらの物質による健康障害を防止し、労働者の健康管理を徹底するために用いられます。 ■利用するシーンについて ・有機溶剤を使用する作業現場で、定期健康診断を実施した後に、その結果を監督署へ報告する際に使用します。 ・新規採用や配置転換時、有機溶剤業務への従事開始前後に必要な健康診断の結果を提出する場面で活用されます。 ■利用する目的について ・労働者が有機溶剤による健康障害を未然に防ぐため、作業環境や健康状態の把握を目的としています。 ・法令遵守の一環として、労働基準監督署に必要な情報を適切に報告することを目的とします。 ■利用するメリットについて ・労働者の健康状態を定期的に確認し、早期発見・早期対応が可能になります。 ・事業者が法令を遵守し、安全で健全な作業環境を維持することができます。 ・健康管理記録として保存することで、労働者や事業所双方の信頼性向上につながります。 なお、令和7年1月1日より有機溶剤等健康診断結果報告は、インターネット上での申請(電子申請)が義務化されました。ただし、PCの未所持などの事情により困難な場合、当分の間は書面による報告も可能となっています(※所轄の労働基準監督署へ提出)。 こちらは無料でダウンロードできる、有機溶剤等健康診断結果報告書のテンプレートです。本テンプレートはPDFで作成されており、厚生労働省のホームページでも入手することが可能です。 ※出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)

-

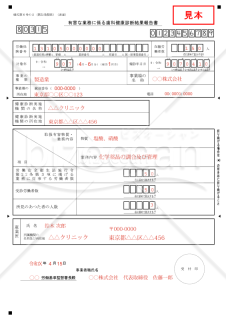

■有害業務に係る歯科健康診断結果報告書とは 労働安全衛生規則に基づき、歯やその支持組織に有害な業務に従事する労働者の健康状態を管理するための書式です。2022年10月の改正ですべての事業者に対して報告が義務付けられ、従来の定期健康診断報告書から独立した形式になりました。具体的な有害物質の業務内容や有所見者数の記載が求められ、労働者の健康障害防止に役立ちます。 ■利用するシーン ・雇入れ時:有害業務に新規配属される労働者に対し、歯科健康診断を実施した際に報告が必要です。 ・定期検査後:6カ月ごとに実施する歯科健康診断の結果を、所轄の労働基準監督署へ提出します。。 ・配置転換時:有害業務への異動があった場合、速やかに報告書を作成します。 ■利用する目的 ・法令遵守:労働者50人未満の事業者も含め、全事業者に報告が義務化されています。 ・健康管理:酸や粉じんに曝露(ばくろ)する労働者の歯科疾患を、早期に発見・予防します。 ・環境改善:診断結果を基に、作業環境の見直しや配置転換を検討できます。 ■利用するメリット ・業務効率化:記入項目が明確化されているため、容易に作成できます。 ・リスク低減:法的義務を履行することで行政指導を回避できます。 ・福利厚生:労働者の健康維持を通じて、職場環境の向上や信頼性の強化につながります。 なお、令和7年1月1日より有害な業務に係る歯科健康診断結果報告については、インターネット上での申請(電子申請)が義務とされているものの、事情により困難な場合には、当分の間は書面による報告も可能です(※所轄の労働基準監督署へ提出)。 こちらはPDFで作成された、無料でダウンロードが可能な有害業務に係る歯科健康診断結果報告書です。なお、厚生労働省のホームページでも入手することができます。 ※出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)

■有害業務に係る歯科健康診断結果報告書とは 労働安全衛生規則に基づき、歯やその支持組織に有害な業務に従事する労働者の健康状態を管理するための書式です。2022年10月の改正ですべての事業者に対して報告が義務付けられ、従来の定期健康診断報告書から独立した形式になりました。具体的な有害物質の業務内容や有所見者数の記載が求められ、労働者の健康障害防止に役立ちます。 ■利用するシーン ・雇入れ時:有害業務に新規配属される労働者に対し、歯科健康診断を実施した際に報告が必要です。 ・定期検査後:6カ月ごとに実施する歯科健康診断の結果を、所轄の労働基準監督署へ提出します。。 ・配置転換時:有害業務への異動があった場合、速やかに報告書を作成します。 ■利用する目的 ・法令遵守:労働者50人未満の事業者も含め、全事業者に報告が義務化されています。 ・健康管理:酸や粉じんに曝露(ばくろ)する労働者の歯科疾患を、早期に発見・予防します。 ・環境改善:診断結果を基に、作業環境の見直しや配置転換を検討できます。 ■利用するメリット ・業務効率化:記入項目が明確化されているため、容易に作成できます。 ・リスク低減:法的義務を履行することで行政指導を回避できます。 ・福利厚生:労働者の健康維持を通じて、職場環境の向上や信頼性の強化につながります。 なお、令和7年1月1日より有害な業務に係る歯科健康診断結果報告については、インターネット上での申請(電子申請)が義務とされているものの、事情により困難な場合には、当分の間は書面による報告も可能です(※所轄の労働基準監督署へ提出)。 こちらはPDFで作成された、無料でダウンロードが可能な有害業務に係る歯科健康診断結果報告書です。なお、厚生労働省のホームページでも入手することができます。 ※出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)

-

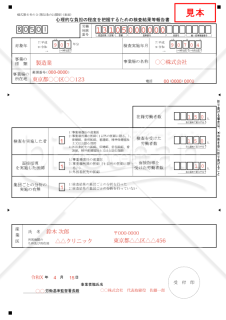

■心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書とは ストレスチェックの実施後に、その結果を労働基準監督署へ報告するための書類です。労働安全衛生法に基づき、従業員50人以上の事業場では年1回の提出が義務付けられています。正式名称は長いため、一般的に「ストレスチェック報告書」と呼ばれます。 ■利用するシーン ・年次報告義務:常時50人以上の労働者を雇用する事業場は、年1回のストレスチェック実施後、所轄の労働基準監督署へ提出が必須です。 ・職場環境改善:部署別の集計結果から高ストレス集団を特定し、業務負荷の軽減やサポート体制の強化につなげます。 ・法令遵守の確認:未提出時は50万円以下の罰金対象となるため、適正な実施と報告の証拠として活用されます。 ■利用する目的 ・メンタルヘルス対策:高ストレス者を早期発見し、医師の面接指導につなげることで、うつ病などの未然防止を図ります。 ・データの活用: 匿名化された集団分析結果を基に、職場ごとのストレス要因(人間関係・業務量)を可視化します。 ■利用するメリット ・従業員のメンタルヘルスケアの強化:ストレスチェックの結果を活用することで、企業全体のメンタルヘルス対策を強化し、従業員の健康維持につなげられます。 ・法令遵守の徹底:適切な報告を行うことで、労働安全衛生法に準拠した企業運営を実現し、労働環境の向上を図ることができます。 こちらは無料でダウンロードすることができる、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書です。PDFで作成されており、厚生労働省のホームページでも入手することが可能なので、ご活用ください。 ※令和7年1月1日より心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書については、電子申請(インターネット上での申請)が義務化となります。ただし、事情(※PCの未所持など)により電子申請が困難な場合には、当分の間は書面による報告(※所轄の労働基準監督署へ提出)も可能です。 ※出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)

■心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書とは ストレスチェックの実施後に、その結果を労働基準監督署へ報告するための書類です。労働安全衛生法に基づき、従業員50人以上の事業場では年1回の提出が義務付けられています。正式名称は長いため、一般的に「ストレスチェック報告書」と呼ばれます。 ■利用するシーン ・年次報告義務:常時50人以上の労働者を雇用する事業場は、年1回のストレスチェック実施後、所轄の労働基準監督署へ提出が必須です。 ・職場環境改善:部署別の集計結果から高ストレス集団を特定し、業務負荷の軽減やサポート体制の強化につなげます。 ・法令遵守の確認:未提出時は50万円以下の罰金対象となるため、適正な実施と報告の証拠として活用されます。 ■利用する目的 ・メンタルヘルス対策:高ストレス者を早期発見し、医師の面接指導につなげることで、うつ病などの未然防止を図ります。 ・データの活用: 匿名化された集団分析結果を基に、職場ごとのストレス要因(人間関係・業務量)を可視化します。 ■利用するメリット ・従業員のメンタルヘルスケアの強化:ストレスチェックの結果を活用することで、企業全体のメンタルヘルス対策を強化し、従業員の健康維持につなげられます。 ・法令遵守の徹底:適切な報告を行うことで、労働安全衛生法に準拠した企業運営を実現し、労働環境の向上を図ることができます。 こちらは無料でダウンロードすることができる、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書です。PDFで作成されており、厚生労働省のホームページでも入手することが可能なので、ご活用ください。 ※令和7年1月1日より心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書については、電子申請(インターネット上での申請)が義務化となります。ただし、事情(※PCの未所持など)により電子申請が困難な場合には、当分の間は書面による報告(※所轄の労働基準監督署へ提出)も可能です。 ※出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)

-

■定期健康診断結果報告書とは 労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の従業員を雇用する事業所が提出を義務付けられている報告書です。 ■利用するシーン ・定期健康診断の実施後:企業は、年に一度の定期健康診断を実施し、その結果を報告書にまとめて提出します。この際、従業員の健康状態を把握し、必要な対策を講じるための基礎資料となります。 ・労働基準監督署への提出:この報告書は、常時50人以上の従業員を雇用する事業所において、法令に基づき労働基準監督署に提出する義務があります。この提出により、企業の健康管理体制が評価されます。 ■利用する目的 ・従業員の健康管理:診断結果を報告することで、従業員の健康状態を把握し、早期発見や適切な健康管理を行うことができます。 ・法令遵守:この報告書の提出は、労働安全衛生法に基づく義務であり、企業が法令を遵守していることを示す重要な証拠となります。 ■利用するメリット ・健康リスクの把握:定期的に健康診断を行い、その結果を報告することで、職場全体の健康リスクを把握し、必要な対策を講じることができます。 ・企業の信頼性向上:診断結果を適切に報告することで、企業の健康管理に対する姿勢を示し、取引先や顧客からの信頼を得ることができます。 ・労働環境の改善:診断結果を基に、職場環境の改善や従業員への健康指導を行うことで、全体の生産性向上につながります。 なお、令和7年1月1日より定期健康診断結果報告については、電子申請が義務化されているものの、事情により電子申請が困難な場合(※PCを所持していないなど)には、当分の間は書面による報告(※所轄の労働基準監督署へ提出)も可能です。 こちらは、定期健康診断結果報告書のテンプレート(PDF版)であり、厚生労働省のホームページでも、無料でダウンロードすることができます。ぜひご活用ください。 ※出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)

■定期健康診断結果報告書とは 労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の従業員を雇用する事業所が提出を義務付けられている報告書です。 ■利用するシーン ・定期健康診断の実施後:企業は、年に一度の定期健康診断を実施し、その結果を報告書にまとめて提出します。この際、従業員の健康状態を把握し、必要な対策を講じるための基礎資料となります。 ・労働基準監督署への提出:この報告書は、常時50人以上の従業員を雇用する事業所において、法令に基づき労働基準監督署に提出する義務があります。この提出により、企業の健康管理体制が評価されます。 ■利用する目的 ・従業員の健康管理:診断結果を報告することで、従業員の健康状態を把握し、早期発見や適切な健康管理を行うことができます。 ・法令遵守:この報告書の提出は、労働安全衛生法に基づく義務であり、企業が法令を遵守していることを示す重要な証拠となります。 ■利用するメリット ・健康リスクの把握:定期的に健康診断を行い、その結果を報告することで、職場全体の健康リスクを把握し、必要な対策を講じることができます。 ・企業の信頼性向上:診断結果を適切に報告することで、企業の健康管理に対する姿勢を示し、取引先や顧客からの信頼を得ることができます。 ・労働環境の改善:診断結果を基に、職場環境の改善や従業員への健康指導を行うことで、全体の生産性向上につながります。 なお、令和7年1月1日より定期健康診断結果報告については、電子申請が義務化されているものの、事情により電子申請が困難な場合(※PCを所持していないなど)には、当分の間は書面による報告(※所轄の労働基準監督署へ提出)も可能です。 こちらは、定期健康診断結果報告書のテンプレート(PDF版)であり、厚生労働省のホームページでも、無料でダウンロードすることができます。ぜひご活用ください。 ※出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)

-

■労働者死傷病報告(休業4日未満)とは 労働災害で従業員が4日未満休業した場合に、事業主が四半期ごとに提出する報告書です。 ■利用するシーン ・業務中の軽微な事故:労働者が業務中に軽いけがをした場合、休業が4日未満であれば、この報告書を提出する必要があります。 ・定期的な安全管理の一環:企業が定期的に安全管理を行う際、過去の報告書を参照することで、事故の傾向を分析し、改善策を講じることができます。 ・労働基準監督署への報告:労働者が休業4日未満の事故に遭った場合、事業主は速やかに労働基準監督署に報告する義務があります。 ■利用する目的について ・労働災害の記録:労働者が業務中に負傷した事実を記録し、労働災害の発生状況を把握することが目的です。これにより、企業は安全対策を強化できます。 ・再発防止策の検討:提出された報告書を基に労働災害の原因を分析し、再発防止策を検討するための資料として活用されます。 ・法令遵守の確認:この報告書を提出することで、企業は労働安全衛生法に基づく義務を果たせます。 ■利用するメリットについて ・迅速な対応が可能:労働者が負傷した際に迅速に報告することで、早期に必要な対応ができます。 ・企業の信頼性向上:適切な報告を行うことで、企業の信頼性が向上し、労働者や取引先からの信頼を得られます。 ・安全文化の醸成:労働災害の報告を定期的に行うことで、企業内に安全文化が根付くことにつながり、全体の安全意識が高まります。 なお、令和7年1月1日より労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化となっています。ただし、PCを所持していないなどの事情で電子申請が困難な場合には、当分の間は書面による報告(※所轄の労働基準監督署へ提出)も可能です。 こちらのPDFで作成された労働者死傷病報告(休業4日未満)は、無料でダウンロードが可能です。厚生労働省のホームページでもダウンロードできるので、適切な労災管理を行い、企業の安全体制を強化するためにお役立ていただけると幸いです。 ※出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)

■労働者死傷病報告(休業4日未満)とは 労働災害で従業員が4日未満休業した場合に、事業主が四半期ごとに提出する報告書です。 ■利用するシーン ・業務中の軽微な事故:労働者が業務中に軽いけがをした場合、休業が4日未満であれば、この報告書を提出する必要があります。 ・定期的な安全管理の一環:企業が定期的に安全管理を行う際、過去の報告書を参照することで、事故の傾向を分析し、改善策を講じることができます。 ・労働基準監督署への報告:労働者が休業4日未満の事故に遭った場合、事業主は速やかに労働基準監督署に報告する義務があります。 ■利用する目的について ・労働災害の記録:労働者が業務中に負傷した事実を記録し、労働災害の発生状況を把握することが目的です。これにより、企業は安全対策を強化できます。 ・再発防止策の検討:提出された報告書を基に労働災害の原因を分析し、再発防止策を検討するための資料として活用されます。 ・法令遵守の確認:この報告書を提出することで、企業は労働安全衛生法に基づく義務を果たせます。 ■利用するメリットについて ・迅速な対応が可能:労働者が負傷した際に迅速に報告することで、早期に必要な対応ができます。 ・企業の信頼性向上:適切な報告を行うことで、企業の信頼性が向上し、労働者や取引先からの信頼を得られます。 ・安全文化の醸成:労働災害の報告を定期的に行うことで、企業内に安全文化が根付くことにつながり、全体の安全意識が高まります。 なお、令和7年1月1日より労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化となっています。ただし、PCを所持していないなどの事情で電子申請が困難な場合には、当分の間は書面による報告(※所轄の労働基準監督署へ提出)も可能です。 こちらのPDFで作成された労働者死傷病報告(休業4日未満)は、無料でダウンロードが可能です。厚生労働省のホームページでもダウンロードできるので、適切な労災管理を行い、企業の安全体制を強化するためにお役立ていただけると幸いです。 ※出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)