WAKABA経営支援事務所 さん のプロフィール

軽すぎず重すぎず、複雑すぎずシンプルすぎず「ちょうど良い」をモットーにしています。

軽すぎず重すぎず、複雑すぎずシンプルすぎず「ちょうど良い」をモットーにしています。

- 職種

- 契約書・社内規程の雛型提供屋さん

- 専門分野

- 契約書・社内規程の雛型

- 強み

- 契約書・社内規程の雛型を主要分野としております。

作者事業者情報

- 法人名・屋号

- WAKABA経営支援事務所

- 所在地

- 150 - 0043 渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F−C

検索結果 :

2552 件中 1261 - 1280件

-

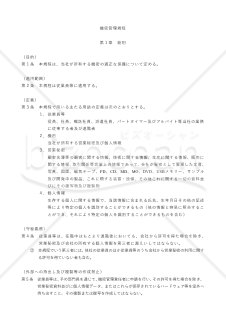

「機密管理規程」とは、企業や組織が機密情報の管理と保護を図るために制定する内部規程のことを指します。これは、ビジネス上の重要な情報、特許や商標などの知的財産、個人情報など、不適切な公開や漏洩が組織に損害を与える可能性のある情報を保護するためのものです。 〔条文タイトル〕 第1章 総則 第1条 (目的) 第2条 (適用範囲) 第3条 (定義) 第4条 (守秘義務) 第5条 (外部への持出し及び複製等の作成禁止) 第6条 (退職時の返還義務) 第2章 取得・利用の原則 第7条 (利用の原則) 第8条 (利用手続) 第9条 (営業上の情報の収集) 第10条 (個人情報の収集、取得及び利用) 第3章 管理体制 第11条 (保管方法) 第12条 (保存期間) 第13条 (廃棄) 第14条 (個人情報の提供、移送、開示、訂正及び削除) 第4章 機密管理責任者及び個人情報保護管理者 第15条 (機密管理責任者等の選任) 第16条 (機密管理責任者等の職務権限) 第5章 その他 第17条 (誓約書) 第18条 (罰則)

「機密管理規程」とは、企業や組織が機密情報の管理と保護を図るために制定する内部規程のことを指します。これは、ビジネス上の重要な情報、特許や商標などの知的財産、個人情報など、不適切な公開や漏洩が組織に損害を与える可能性のある情報を保護するためのものです。 〔条文タイトル〕 第1章 総則 第1条 (目的) 第2条 (適用範囲) 第3条 (定義) 第4条 (守秘義務) 第5条 (外部への持出し及び複製等の作成禁止) 第6条 (退職時の返還義務) 第2章 取得・利用の原則 第7条 (利用の原則) 第8条 (利用手続) 第9条 (営業上の情報の収集) 第10条 (個人情報の収集、取得及び利用) 第3章 管理体制 第11条 (保管方法) 第12条 (保存期間) 第13条 (廃棄) 第14条 (個人情報の提供、移送、開示、訂正及び削除) 第4章 機密管理責任者及び個人情報保護管理者 第15条 (機密管理責任者等の選任) 第16条 (機密管理責任者等の職務権限) 第5章 その他 第17条 (誓約書) 第18条 (罰則)

-

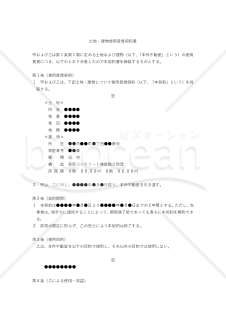

本「【改正民法対応版】建物使用貸借契約書(借主有利版)」は、改正された日本の民法に対応した、建物の使用貸借に関する契約書の一種です。この契約書は、借主(借りる人)にとって有利な条件が設けられているという特徴があります。 「使用貸借」は、物を使用し、又は収益を得ることができる権利を一定期間借り受ける契約を指します。ここで注目すべきは、「使用貸借」は「賃貸借」とは異なります。 賃貸借は借主が借りた物から収益を得る代わりに、貸主に対価を支払う契約です。対して、使用貸借は基本的に対価が無償である点が特徴となります。つまり、借主は貸主に対して直接的な対価を支払うことはありません。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(使用貸借契約) 第2条(契約期間) 第3条(使用目的) 第4条(乙による使用・収益) 第5条(修繕等) 第6条(使用目的の変更等) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(本件建物の返還・原状回復) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)

本「【改正民法対応版】建物使用貸借契約書(借主有利版)」は、改正された日本の民法に対応した、建物の使用貸借に関する契約書の一種です。この契約書は、借主(借りる人)にとって有利な条件が設けられているという特徴があります。 「使用貸借」は、物を使用し、又は収益を得ることができる権利を一定期間借り受ける契約を指します。ここで注目すべきは、「使用貸借」は「賃貸借」とは異なります。 賃貸借は借主が借りた物から収益を得る代わりに、貸主に対価を支払う契約です。対して、使用貸借は基本的に対価が無償である点が特徴となります。つまり、借主は貸主に対して直接的な対価を支払うことはありません。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(使用貸借契約) 第2条(契約期間) 第3条(使用目的) 第4条(乙による使用・収益) 第5条(修繕等) 第6条(使用目的の変更等) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(本件建物の返還・原状回復) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)

-

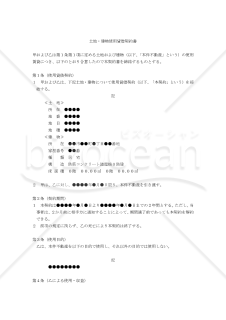

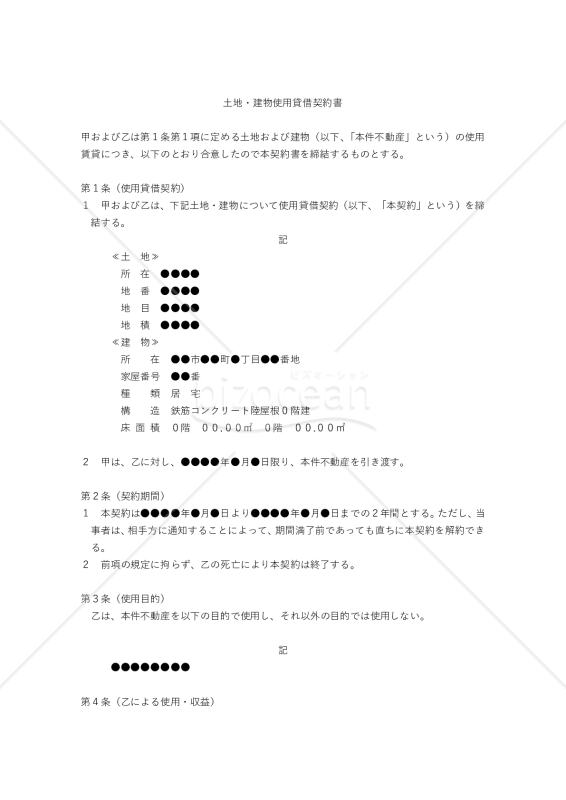

「【改正民法対応版】土地・建物使用貸借契約書(貸主有利版)」は、2020年4月1日に施行された改正民法に対応した土地・建物の使用貸借契約書です。 なお、使用貸借契約であるため、使用貸借の対価は無償です。本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(使用貸借契約) 第2条(契約期間) 第3条(使用目的) 第4条(乙による使用・収益) 第5条(修繕等) 第6条(使用目的の変更等) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(本件不動産の返還・原状回復、残置物の所有権放棄) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)

「【改正民法対応版】土地・建物使用貸借契約書(貸主有利版)」は、2020年4月1日に施行された改正民法に対応した土地・建物の使用貸借契約書です。 なお、使用貸借契約であるため、使用貸借の対価は無償です。本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(使用貸借契約) 第2条(契約期間) 第3条(使用目的) 第4条(乙による使用・収益) 第5条(修繕等) 第6条(使用目的の変更等) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(本件不動産の返還・原状回復、残置物の所有権放棄) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)

-

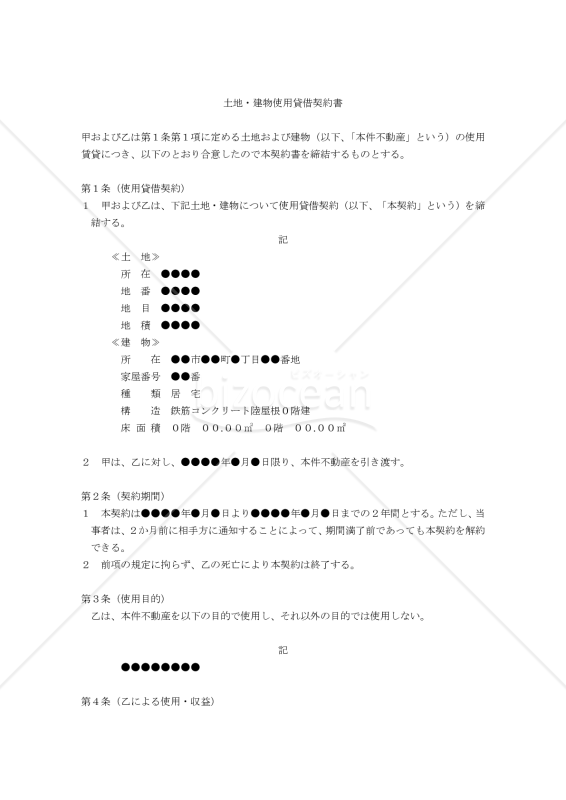

「改正民法対応版」の土地・建物使用貸借契約書(借主有利版)は、2020年に改正された日本の民法に対応した契約書のことです。この改正では、借主(賃借人)の権利や保護を強化する内容が盛り込まれました。 「借主有利版」という表現は、借主にとって有利な条件や保護がより重視された契約書を指しています。この版の土地・建物使用貸借契約書では、借主の権利や保護に関する規定が充実しており、借主が不当な扱いや違法な要求から守られるような内容が反映されています。 〔条文タイトル〕 第1条(使用貸借契約) 第2条(契約期間) 第3条(使用目的) 第4条(乙による使用・収益) 第5条(修繕等) 第6条(使用目的の変更等) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(本件不動産の返還・原状回復、残置物の所有権放棄) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)

「改正民法対応版」の土地・建物使用貸借契約書(借主有利版)は、2020年に改正された日本の民法に対応した契約書のことです。この改正では、借主(賃借人)の権利や保護を強化する内容が盛り込まれました。 「借主有利版」という表現は、借主にとって有利な条件や保護がより重視された契約書を指しています。この版の土地・建物使用貸借契約書では、借主の権利や保護に関する規定が充実しており、借主が不当な扱いや違法な要求から守られるような内容が反映されています。 〔条文タイトル〕 第1条(使用貸借契約) 第2条(契約期間) 第3条(使用目的) 第4条(乙による使用・収益) 第5条(修繕等) 第6条(使用目的の変更等) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(本件不動産の返還・原状回復、残置物の所有権放棄) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)

-

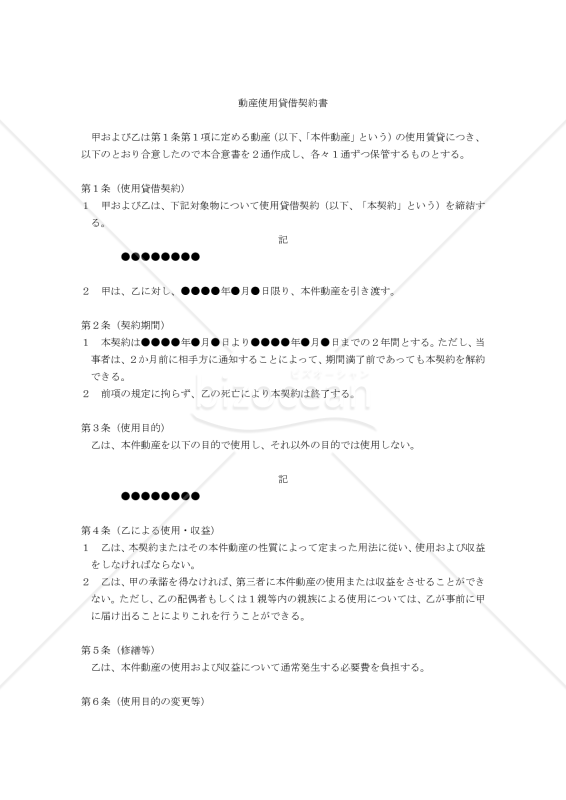

「【改正民法対応版】動産使用貸借契約書(貸主有利版)」は、日本の改正民法に基づいた動産の使用貸借に関する契約書のテンプレートです。この契約書は、所有者である貸主と使用者である借主との間で動産の貸借関係を明確にするために使用されます。 また、使用貸借契約ですので、使用貸借の対価はありません。無償貸借です。 なお、「貸主有利版」とは、貸主の権益を重視した契約書のテンプレートです。このテンプレートでは、貸主がより保護される契約条件や規定が含まれています。 〔条文タイトル〕 第1条(使用貸借契約) 第2条(契約期間) 第3条(使用目的) 第4条(乙による使用・収益) 第5条(修繕等) 第6条(使用目的の変更等) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(本件動産の返還・原状回復) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)

「【改正民法対応版】動産使用貸借契約書(貸主有利版)」は、日本の改正民法に基づいた動産の使用貸借に関する契約書のテンプレートです。この契約書は、所有者である貸主と使用者である借主との間で動産の貸借関係を明確にするために使用されます。 また、使用貸借契約ですので、使用貸借の対価はありません。無償貸借です。 なお、「貸主有利版」とは、貸主の権益を重視した契約書のテンプレートです。このテンプレートでは、貸主がより保護される契約条件や規定が含まれています。 〔条文タイトル〕 第1条(使用貸借契約) 第2条(契約期間) 第3条(使用目的) 第4条(乙による使用・収益) 第5条(修繕等) 第6条(使用目的の変更等) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(本件動産の返還・原状回復) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)

-

「【改正民法対応版】動産使用貸借契約書(借主有利版)」は、日本の法律である改正民法に準拠した動産(有形財産)の使用貸借契約書のテンプレートです。この契約書は、所有者(貸主)と使用者(借主)との間で行われる動産の貸借関係を明確にするために使用されます。 改正民法は、日本国内で2020年に施行された法律の改正であり、契約法の一部を変更しました。 「借主有利版」とは、借主(使用者)の権益を重視した契約書のテンプレートです。このテンプレートでは、使用貸借が無償貸借であることが明示されています。つまり、借主は動産の使用権を貸主から無償で借りることができます。 〔条文タイトル〕 第1条(使用貸借契約) 第2条(契約期間) 第3条(使用目的) 第4条(乙による使用・収益) 第5条(修繕等) 第6条(使用目的の変更等) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(本件動産の返還・原状回復) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)

「【改正民法対応版】動産使用貸借契約書(借主有利版)」は、日本の法律である改正民法に準拠した動産(有形財産)の使用貸借契約書のテンプレートです。この契約書は、所有者(貸主)と使用者(借主)との間で行われる動産の貸借関係を明確にするために使用されます。 改正民法は、日本国内で2020年に施行された法律の改正であり、契約法の一部を変更しました。 「借主有利版」とは、借主(使用者)の権益を重視した契約書のテンプレートです。このテンプレートでは、使用貸借が無償貸借であることが明示されています。つまり、借主は動産の使用権を貸主から無償で借りることができます。 〔条文タイトル〕 第1条(使用貸借契約) 第2条(契約期間) 第3条(使用目的) 第4条(乙による使用・収益) 第5条(修繕等) 第6条(使用目的の変更等) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(本件動産の返還・原状回復) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)

-

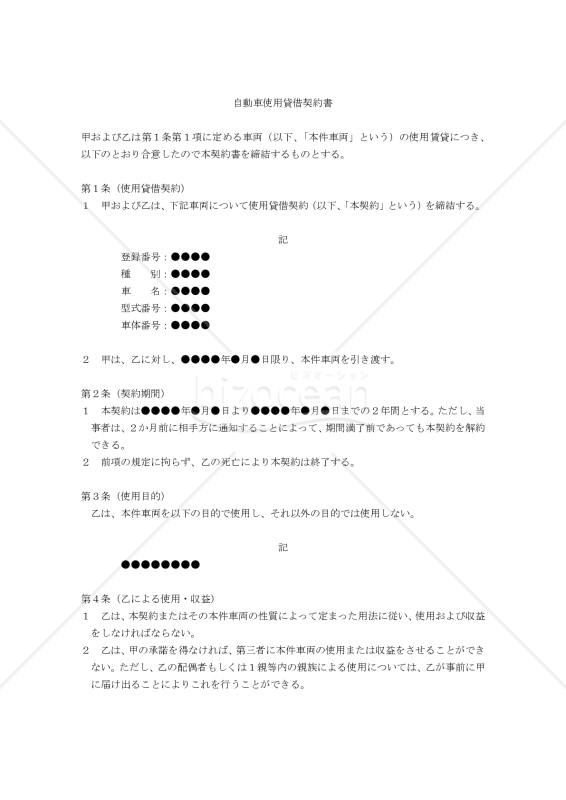

「【改正民法対応版】自動車使用貸借契約書(借主有利版)」は、自動車の所有者が他の人に自動車の使用を貸し出す契約書です。 借主有利版の契約書では、借主の利益を重視し、借主により有利な条件が盛り込まれています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(使用貸借契約) 第2条(契約期間) 第3条(使用目的) 第4条(乙による使用・収益) 第5条(修繕等) 第6条(使用目的の変更等) 第7条(保険加入・事故への対応) 第8条(解除) 第9条(損害賠償) 第10条(本件車両の返還・原状回復) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)

「【改正民法対応版】自動車使用貸借契約書(借主有利版)」は、自動車の所有者が他の人に自動車の使用を貸し出す契約書です。 借主有利版の契約書では、借主の利益を重視し、借主により有利な条件が盛り込まれています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(使用貸借契約) 第2条(契約期間) 第3条(使用目的) 第4条(乙による使用・収益) 第5条(修繕等) 第6条(使用目的の変更等) 第7条(保険加入・事故への対応) 第8条(解除) 第9条(損害賠償) 第10条(本件車両の返還・原状回復) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)

-

「【改正民法対応版】自動車使用貸借契約書(貸主有利版)」は、自動車の所有者が他の人に自動車の使用を貸し出す契約書です。 無償貸借では借主は使用料を支払わずに自動車を借ります。また、貸主有利版であるため、貸主の利益を保護するに条文内容を構成しています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(使用貸借契約) 第2条(契約期間) 第3条(使用目的) 第4条(乙による使用・収益) 第5条(修繕等) 第6条(使用目的の変更等) 第7条(保険加入・事故への対応) 第8条(解除) 第9条(損害賠償) 第10条(本件車両の返還・原状回復) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)

「【改正民法対応版】自動車使用貸借契約書(貸主有利版)」は、自動車の所有者が他の人に自動車の使用を貸し出す契約書です。 無償貸借では借主は使用料を支払わずに自動車を借ります。また、貸主有利版であるため、貸主の利益を保護するに条文内容を構成しています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(使用貸借契約) 第2条(契約期間) 第3条(使用目的) 第4条(乙による使用・収益) 第5条(修繕等) 第6条(使用目的の変更等) 第7条(保険加入・事故への対応) 第8条(解除) 第9条(損害賠償) 第10条(本件車両の返還・原状回復) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)

-

本「【改正民法対応版】請負契約書〔汎用モデル〕(注文者有利版)」は、請負契約に汎用的にご利用頂ける契約書雛型です。この契約書は、改正された民法に対応しており、注文者を有利にする内容が盛り込まれています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件仕事の完成) 第2条(代金の支払い) 第3条(本件工事完成前の終了と精算等) 第4条(危険の移転) 第5条(注文者による本契約の解除) 第6条(解除) 第7条(損害賠償) 第8条(契約不適合) 第9条(合意管轄) 第10条(協議)

本「【改正民法対応版】請負契約書〔汎用モデル〕(注文者有利版)」は、請負契約に汎用的にご利用頂ける契約書雛型です。この契約書は、改正された民法に対応しており、注文者を有利にする内容が盛り込まれています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件仕事の完成) 第2条(代金の支払い) 第3条(本件工事完成前の終了と精算等) 第4条(危険の移転) 第5条(注文者による本契約の解除) 第6条(解除) 第7条(損害賠償) 第8条(契約不適合) 第9条(合意管轄) 第10条(協議)

-

本『「改正民法対応版」請負契約書〔汎用モデル〕(請負人有利版)』は、2020年4月1日施行の改正民法に対応した請負契約書です。 民法改正により、請負契約における契約条件や当事者間の責任・義務が変更されました。本改正民法対応版の請負契約書は、請負人(契約を引き受ける側)に有利な条件を盛り込んでいます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件仕事の完成) 第2条(代金の支払い) 第3条(本件仕事完成前の終了と請負代金の支払い等) 第4条(危険の移転) 第5条(注文者による本契約の解除) 第6条(解除) 第7条(損害賠償) 第8条(契約不適合) 第9条(合意管轄) 第10条(協議)

本『「改正民法対応版」請負契約書〔汎用モデル〕(請負人有利版)』は、2020年4月1日施行の改正民法に対応した請負契約書です。 民法改正により、請負契約における契約条件や当事者間の責任・義務が変更されました。本改正民法対応版の請負契約書は、請負人(契約を引き受ける側)に有利な条件を盛り込んでいます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件仕事の完成) 第2条(代金の支払い) 第3条(本件仕事完成前の終了と請負代金の支払い等) 第4条(危険の移転) 第5条(注文者による本契約の解除) 第6条(解除) 第7条(損害賠償) 第8条(契約不適合) 第9条(合意管轄) 第10条(協議)

-

「関係会社管理規程」とは、ある企業が自社のグループ企業、すなわち関係会社に対して適用する一連の管理の原則や手順をまとめたものを指します。これは、グループ全体の利益を最大化し、効率的なビジネス運営を確保するための基本的なガイドラインです。 〔条文タイトル〕 第1章 総則 第1条(目的) 第2条(定義と分類) 第2章 関係会社における業務運営 第3条(基本原則) 第4条(制度、規程等) 第3章 関係会社の管理 第5条(関係会社の管理体系) 第6条(管理部門主管責任者の業務) 第7条(実態の把握および報告) 第8条(議決権の行使) 第4章 事前協議および報告 第9条(報告・協議事項) 第5章 監査 第10条(関係会社の監査) 第6章 その他 第11条(施設等の利用) 第12条(社員の共同募集)

「関係会社管理規程」とは、ある企業が自社のグループ企業、すなわち関係会社に対して適用する一連の管理の原則や手順をまとめたものを指します。これは、グループ全体の利益を最大化し、効率的なビジネス運営を確保するための基本的なガイドラインです。 〔条文タイトル〕 第1章 総則 第1条(目的) 第2条(定義と分類) 第2章 関係会社における業務運営 第3条(基本原則) 第4条(制度、規程等) 第3章 関係会社の管理 第5条(関係会社の管理体系) 第6条(管理部門主管責任者の業務) 第7条(実態の把握および報告) 第8条(議決権の行使) 第4章 事前協議および報告 第9条(報告・協議事項) 第5章 監査 第10条(関係会社の監査) 第6章 その他 第11条(施設等の利用) 第12条(社員の共同募集)

-

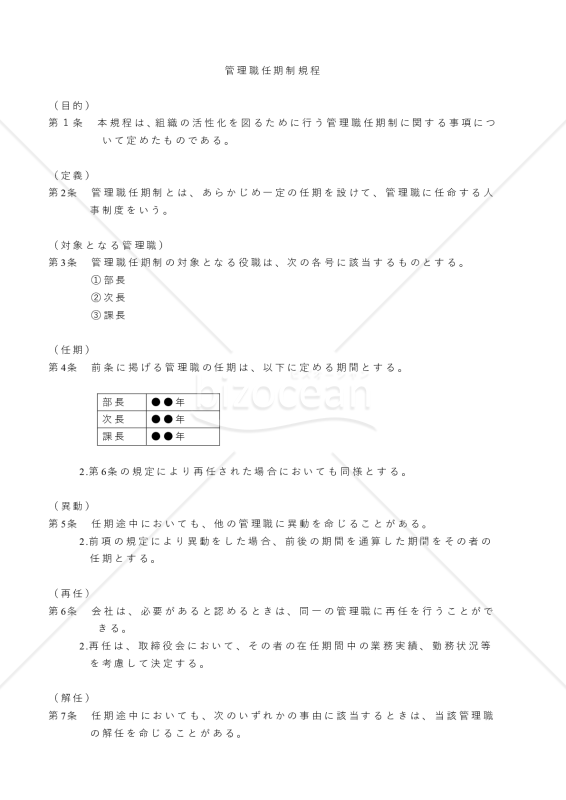

「管理職任期制規程」は、企業や組織において管理職に適用される人事制度の一つです。この規程は、あらかじめ一定の任期を設けて管理職に任命することを定めています。具体的には、部長、次長、課長などの管理職に対して一定の任期を定め、その任期の終了後に再任・異動・解任などの人事手続きが行われます。 管理職任期制の目的は、組織の活性化や経営効率の向上を図ることです。一定の任期を設けることにより、管理職の定期的な評価や業績のチェックが可能となります。また、異動や再任の制度を活用することで、組織内の異なる部署やプロジェクトにおける管理職の経験や専門知識の活用を促進し、組織全体の人材開発やリーダーシップの強化を図ることができます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象となる管理職) 第4条(任期) 第5条(異動) 第6条(再任) 第7条(解任)

「管理職任期制規程」は、企業や組織において管理職に適用される人事制度の一つです。この規程は、あらかじめ一定の任期を設けて管理職に任命することを定めています。具体的には、部長、次長、課長などの管理職に対して一定の任期を定め、その任期の終了後に再任・異動・解任などの人事手続きが行われます。 管理職任期制の目的は、組織の活性化や経営効率の向上を図ることです。一定の任期を設けることにより、管理職の定期的な評価や業績のチェックが可能となります。また、異動や再任の制度を活用することで、組織内の異なる部署やプロジェクトにおける管理職の経験や専門知識の活用を促進し、組織全体の人材開発やリーダーシップの強化を図ることができます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象となる管理職) 第4条(任期) 第5条(異動) 第6条(再任) 第7条(解任)

-

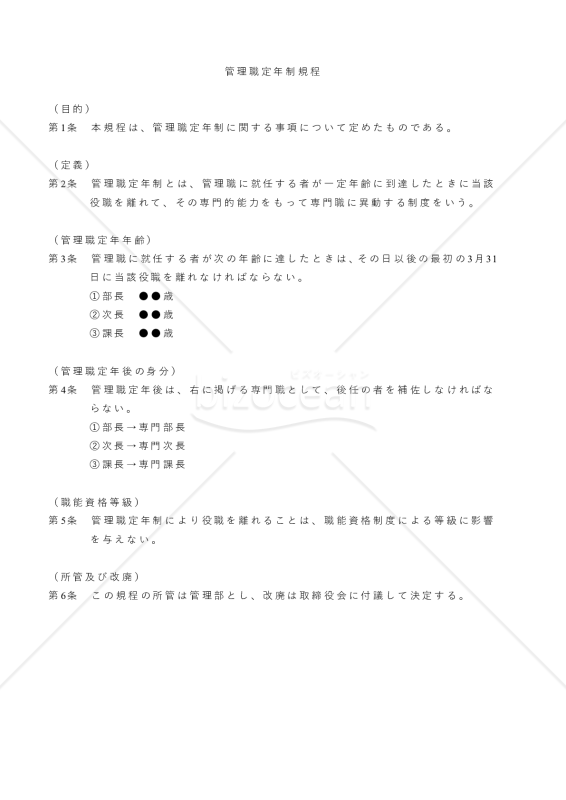

管理職定年制規程は、企業や組織において、管理職に対して適用される退職の年齢制限や条件を定めた規程です。管理職とは、組織内で上級の責任や権限を持ち、組織の運営や方針策定などを担当する役職やポジションを指します。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(管理職定年年齢) 第4条(管理職定年後の身分) 第5条(職能資格等級) 第6条(所管及び改廃)

管理職定年制規程は、企業や組織において、管理職に対して適用される退職の年齢制限や条件を定めた規程です。管理職とは、組織内で上級の責任や権限を持ち、組織の運営や方針策定などを担当する役職やポジションを指します。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(管理職定年年齢) 第4条(管理職定年後の身分) 第5条(職能資格等級) 第6条(所管及び改廃)

-

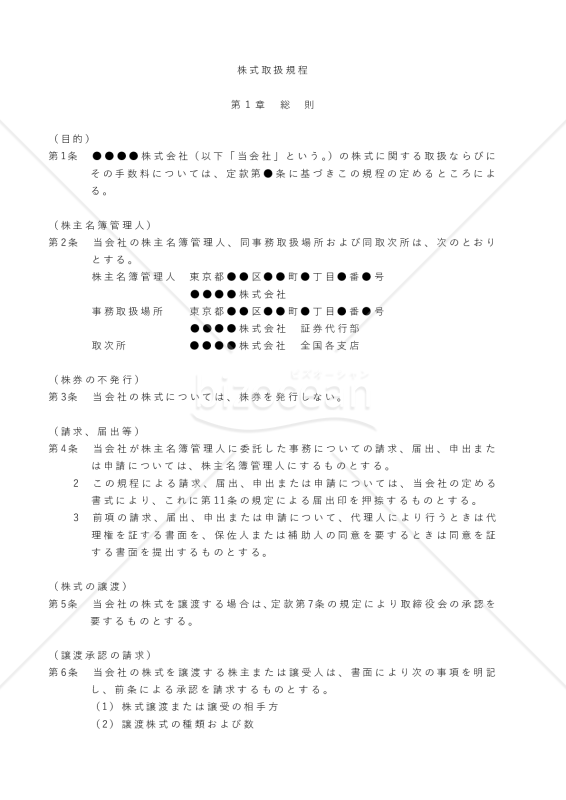

この「株式取扱規程」は、会社の株式に関する取り扱いや手続きについて定めた規則です。以下、各章ごとに簡単に説明します。 第1章「総則」では、この規程の目的が明記されています。株式の取り扱いや手数料については、会社の定款(会社の基本的な経営規則)に基づき、この規程に従うこととされています。 第2章「株主名簿記載事項の請求」では、株主名簿に記載される情報を請求する手続きについて定められています。株主が株式を取得した場合、特定の情報を提出することで、自身の情報を株主名簿に記載してもらうことができます。 第3章「質権の登録および信託財産の表示」では、株式に対する質権の登録や信託財産の表示に関する手続きが規定されています。株主が株式を担保として質権を設定したり、株式を信託の対象としたりする場合には、特定の手続きを行う必要があります。 第4章「諸届」では、株主や登録質権者が会社に対して届け出る事項について取り扱っています。株主や登録質権者は、自身の住所や氏名、印鑑の情報を会社に提出する必要があります。また、外国に居住する株主や登録質権者は、常任代理人を選任するか、通知を受ける場所を日本国内に定める必要があります。 第5章「手数料」では、規程で定められた請求や手続きを行う場合に支払うべき手数料について規定されています。 以上が、簡単な「株式取扱規程」の内容です。この規程は、当該会社の株主や株式に関わる取引や手続きにおいて、適用されるルールや手順を示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(株主名簿管理人) 第3条(株券の不発行) 第4条(請求、届出等) 第5条(株式の譲渡) 第7条(株主名簿記載事項の請求) 第8条(法令による別段の定めがあるときの株主名簿記載事項の請求) 第9条(質権の登録または抹消) 第10条(信託財産の表示または抹消) 第11条(株主等の住所、氏名および印鑑の届出) 第12条(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出) 第13条(法人株主の代表者) 第14条(共有株主の代表者) 第15条(株主名簿の表示変更) 第16条(手数料) 第17条(所管)

この「株式取扱規程」は、会社の株式に関する取り扱いや手続きについて定めた規則です。以下、各章ごとに簡単に説明します。 第1章「総則」では、この規程の目的が明記されています。株式の取り扱いや手数料については、会社の定款(会社の基本的な経営規則)に基づき、この規程に従うこととされています。 第2章「株主名簿記載事項の請求」では、株主名簿に記載される情報を請求する手続きについて定められています。株主が株式を取得した場合、特定の情報を提出することで、自身の情報を株主名簿に記載してもらうことができます。 第3章「質権の登録および信託財産の表示」では、株式に対する質権の登録や信託財産の表示に関する手続きが規定されています。株主が株式を担保として質権を設定したり、株式を信託の対象としたりする場合には、特定の手続きを行う必要があります。 第4章「諸届」では、株主や登録質権者が会社に対して届け出る事項について取り扱っています。株主や登録質権者は、自身の住所や氏名、印鑑の情報を会社に提出する必要があります。また、外国に居住する株主や登録質権者は、常任代理人を選任するか、通知を受ける場所を日本国内に定める必要があります。 第5章「手数料」では、規程で定められた請求や手続きを行う場合に支払うべき手数料について規定されています。 以上が、簡単な「株式取扱規程」の内容です。この規程は、当該会社の株主や株式に関わる取引や手続きにおいて、適用されるルールや手順を示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(株主名簿管理人) 第3条(株券の不発行) 第4条(請求、届出等) 第5条(株式の譲渡) 第7条(株主名簿記載事項の請求) 第8条(法令による別段の定めがあるときの株主名簿記載事項の請求) 第9条(質権の登録または抹消) 第10条(信託財産の表示または抹消) 第11条(株主等の住所、氏名および印鑑の届出) 第12条(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出) 第13条(法人株主の代表者) 第14条(共有株主の代表者) 第15条(株主名簿の表示変更) 第16条(手数料) 第17条(所管)

-

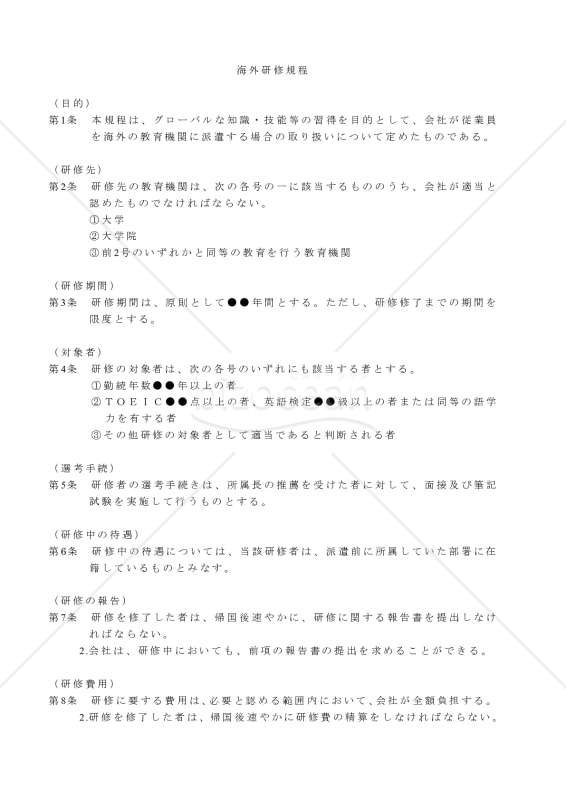

海外研修規程は、ある会社や組織が従業員を海外の教育機関に派遣する場合の取り扱いについて定めた規則や規程のことです。この規程の目的は、グローバルな知識や技能の習得を促進することにあります。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(研修先) 第3条(研修期間) 第4条(対象者) 第5条(選考手続) 第6条(研修中の待遇) 第7条(研修の報告) 第8条(研修費用)

海外研修規程は、ある会社や組織が従業員を海外の教育機関に派遣する場合の取り扱いについて定めた規則や規程のことです。この規程の目的は、グローバルな知識や技能の習得を促進することにあります。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(研修先) 第3条(研修期間) 第4条(対象者) 第5条(選考手続) 第6条(研修中の待遇) 第7条(研修の報告) 第8条(研修費用)

-

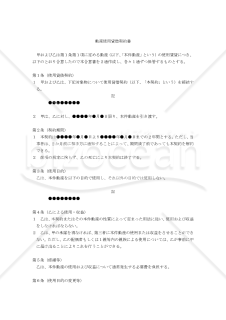

秘密保持契約において、「相手方の承諾があれば第三者に秘密情報を開示できる」という条項がある場合、秘密情報の開示には相手方の事前の承諾が必要です。この承諾を得るために、通常は「情報開示承諾書」という書面が作成されます。 情報開示承諾書は、秘密保持契約において秘密情報の開示を行う場合に必要となる書面で、相手方が秘密情報の開示に同意したことを明確にするものです。この書面には、開示される秘密情報の内容や開示目的、開示先などが記載されます。 情報開示承諾書は、秘密保持契約と同様に法的拘束力があるため、秘密情報の開示にあたっては必ず相手方の事前の承諾を得ることが重要です。また、情報開示承諾書は、秘密情報を適切に管理することを求める一定の条件や規制を設けることができます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

秘密保持契約において、「相手方の承諾があれば第三者に秘密情報を開示できる」という条項がある場合、秘密情報の開示には相手方の事前の承諾が必要です。この承諾を得るために、通常は「情報開示承諾書」という書面が作成されます。 情報開示承諾書は、秘密保持契約において秘密情報の開示を行う場合に必要となる書面で、相手方が秘密情報の開示に同意したことを明確にするものです。この書面には、開示される秘密情報の内容や開示目的、開示先などが記載されます。 情報開示承諾書は、秘密保持契約と同様に法的拘束力があるため、秘密情報の開示にあたっては必ず相手方の事前の承諾を得ることが重要です。また、情報開示承諾書は、秘密情報を適切に管理することを求める一定の条件や規制を設けることができます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

-

「介護休業等に関する規程」とは、労働者が介護のために休業する権利や条件などを定めた企業内のルールや規則のことです。 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用) 第4条(申出) 第5条(撤回) 第6条(期間) 第7条(回数) 第8条(給与) 第9条(社会保険料及び住民税) 第10条(有給休暇の算定) 第11条(休業終了後の待遇) 第12条(届出内容の消滅) 第13条(介護短時間勤務制度) 第14条(介護のための深夜業の制限) 第15条(介護のための所定外労働の制限) 第16条(介護のための時間外労働の制限) 第17条(介護休暇) 第18条(介護休業等に関するハラスメントの禁止)

「介護休業等に関する規程」とは、労働者が介護のために休業する権利や条件などを定めた企業内のルールや規則のことです。 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用) 第4条(申出) 第5条(撤回) 第6条(期間) 第7条(回数) 第8条(給与) 第9条(社会保険料及び住民税) 第10条(有給休暇の算定) 第11条(休業終了後の待遇) 第12条(届出内容の消滅) 第13条(介護短時間勤務制度) 第14条(介護のための深夜業の制限) 第15条(介護のための所定外労働の制限) 第16条(介護のための時間外労働の制限) 第17条(介護休暇) 第18条(介護休業等に関するハラスメントの禁止)

-

「改正民法対応版」工事請負契約書(注文者有利版)は、改正された民法に対応した形式の工事請負契約書です。 「注文者有利版」という表現は、この契約書が注文者(甲)を保護する内容や条項が強調されていることを意味します。これは、改正民法によって、契約当事者の意思を尊重しつつも、特に弱い立場にある消費者や注文者を保護するための規定が導入されたためです。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件工事の完成) 第2条(代金の支払い) 第3条(本件工事完成前の終了と精算等) 第4条(危険の移転) 第5条(工事内容・工期等の変更) 第6条(注文者による本契約の解除) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(契約不適合) 第10条(第三者との紛争等) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)

「改正民法対応版」工事請負契約書(注文者有利版)は、改正された民法に対応した形式の工事請負契約書です。 「注文者有利版」という表現は、この契約書が注文者(甲)を保護する内容や条項が強調されていることを意味します。これは、改正民法によって、契約当事者の意思を尊重しつつも、特に弱い立場にある消費者や注文者を保護するための規定が導入されたためです。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件工事の完成) 第2条(代金の支払い) 第3条(本件工事完成前の終了と精算等) 第4条(危険の移転) 第5条(工事内容・工期等の変更) 第6条(注文者による本契約の解除) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(契約不適合) 第10条(第三者との紛争等) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)

-

【改正民法対応版】工事請負契約書(請負人有利版)は、新たに施行された改正民法に対応した工事請負契約書のバージョンです。改正民法では、請負人と発注者との契約関係における様々なルールや責任の明確化が行われました。 この特別な契約書は、請負人にとって有利な条件や保護を考慮して作成されています。具体的には、工事の範囲や品質基準、工期、報酬などの項目が明確に定められています。また、保証や免責条項、遅延時の損害賠償に関する規定など、請負人の権利と責任を明確に示しています。 この改正民法対応版の工事請負契約書は、請負人が自身の利益を守りつつ、クライアントとの公平な契約関係を構築するための重要なツールとなります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件工事の完成) 第2条(代金の支払い) 第3条(本件工事完成前の終了と請負代金の支払い等) 第4条(危険の移転) 第5条(工事内容・工期等の変更) 第6条(注文者による本契約の解除) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(契約不適合) 第10条(第三者との紛争等) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)

【改正民法対応版】工事請負契約書(請負人有利版)は、新たに施行された改正民法に対応した工事請負契約書のバージョンです。改正民法では、請負人と発注者との契約関係における様々なルールや責任の明確化が行われました。 この特別な契約書は、請負人にとって有利な条件や保護を考慮して作成されています。具体的には、工事の範囲や品質基準、工期、報酬などの項目が明確に定められています。また、保証や免責条項、遅延時の損害賠償に関する規定など、請負人の権利と責任を明確に示しています。 この改正民法対応版の工事請負契約書は、請負人が自身の利益を守りつつ、クライアントとの公平な契約関係を構築するための重要なツールとなります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件工事の完成) 第2条(代金の支払い) 第3条(本件工事完成前の終了と請負代金の支払い等) 第4条(危険の移転) 第5条(工事内容・工期等の変更) 第6条(注文者による本契約の解除) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(契約不適合) 第10条(第三者との紛争等) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)

-

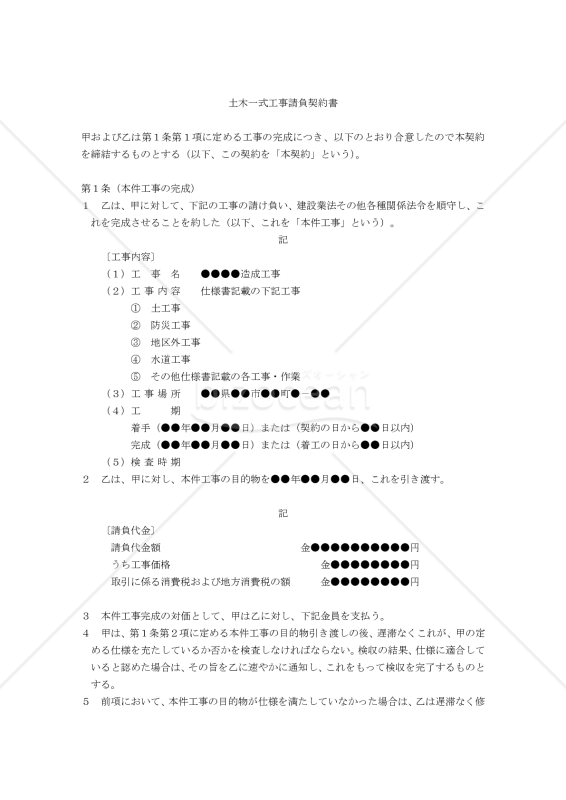

「【改正民法対応版】土木一式工事請負契約書(注文者有利版)」は、土木工事の請負契約書の改正版です。この契約書は、日本の民法改正に対応したものであり、注文者(発注者)に有利な条件が盛り込まれています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件工事の完成) 第2条(代金の支払い) 第3条(本件工事完成前の終了と精算等) 第4条(危険の移転) 第5条(工事内容・工期等の変更) 第6条(注文者による本契約の解除) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(契約不適合) 第10条(第三者との紛争等) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)

「【改正民法対応版】土木一式工事請負契約書(注文者有利版)」は、土木工事の請負契約書の改正版です。この契約書は、日本の民法改正に対応したものであり、注文者(発注者)に有利な条件が盛り込まれています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件工事の完成) 第2条(代金の支払い) 第3条(本件工事完成前の終了と精算等) 第4条(危険の移転) 第5条(工事内容・工期等の変更) 第6条(注文者による本契約の解除) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(契約不適合) 第10条(第三者との紛争等) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)

-

機密管理規程

- 件

-

【改正民法対応版】建物使用貸借契約書(借主有利版)

-

【改正民法対応版】土地・建物使用貸借契約書(貸主有利版)

-

【改正民法対応版】土地・建物使用貸借契約書(借主有利版)

-

【改正民法対応版】動産使用貸借契約書(貸主有利版)

- 件

-

【改正民法対応版】動産使用貸借契約書(借主有利版)

- 件

-

【改正民法対応版】自動車使用貸借契約書(借主有利版)

- 件

-

【改正民法対応版】自動車使用貸借契約書(貸主有利版)

-

【改正民法対応版】請負契約書〔汎用モデル〕(注文者有利版)

- 件

-

【改正民法対応版】請負契約書〔汎用モデル〕(請負人有利版)

- 件

-

関係会社管理規程

- 件

-

管理職任期制規程

- 件

-

管理職定年制規程

- 件

-

株式取扱規程

-

海外研修規程

- 件

-

(秘密保持契約における)秘密情報開示承諾書

-

介護休業等に関する規程

- 件

-

【改正民法対応版】工事請負契約書(注文者有利版)

-

【改正民法対応版】工事請負契約書(請負人有利版)

-

【改正民法対応版】土木一式工事請負契約書(注文者有利版)