bearbench さん のプロフィール

自由な時間ができたので、ドキュメントの作成再開です。

自由な時間ができたので、ドキュメントの作成再開です。

検索結果 :

323 件中 41 - 60件

-

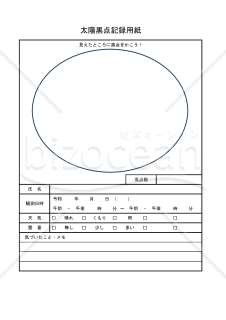

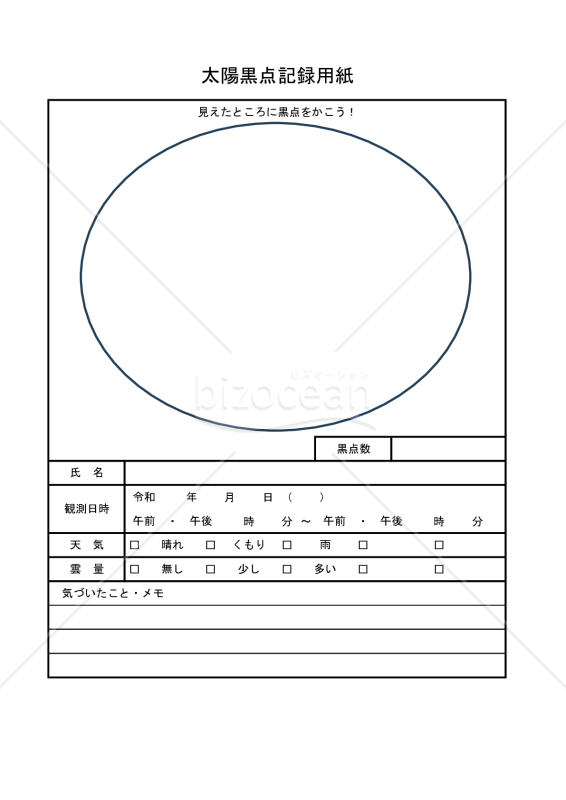

太陽の表面に見られる黒点(黒い斑点)の観測結果を記録するための用紙です。 ・黒点を自分の目で見て記録することで、身近な空の太陽が「変化する天体」であることに気づかせ、興味を持たせます。 ・観測日や時間、天気、黒点数などを正しく記録する活動を通して、科学的な観察方法とデータの記録の仕方を学ぶことができます。 ・黒点の出現や数、位置の変化を記録していくことで、「毎日同じではない」ことに気づき、自然のリズムや周期性への理解が深まります。 ・実際に黒点のスケッチを描くことで、ただ「数を数える」だけでなく、「どこにどんな形で現れているか」という空間的・視覚的な理解を促します。 このように、太陽の黒点を観察し天体の変化に気づき科学的な見方・考え方を育てることができます。

太陽の表面に見られる黒点(黒い斑点)の観測結果を記録するための用紙です。 ・黒点を自分の目で見て記録することで、身近な空の太陽が「変化する天体」であることに気づかせ、興味を持たせます。 ・観測日や時間、天気、黒点数などを正しく記録する活動を通して、科学的な観察方法とデータの記録の仕方を学ぶことができます。 ・黒点の出現や数、位置の変化を記録していくことで、「毎日同じではない」ことに気づき、自然のリズムや周期性への理解が深まります。 ・実際に黒点のスケッチを描くことで、ただ「数を数える」だけでなく、「どこにどんな形で現れているか」という空間的・視覚的な理解を促します。 このように、太陽の黒点を観察し天体の変化に気づき科学的な見方・考え方を育てることができます。

-

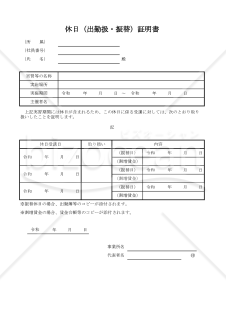

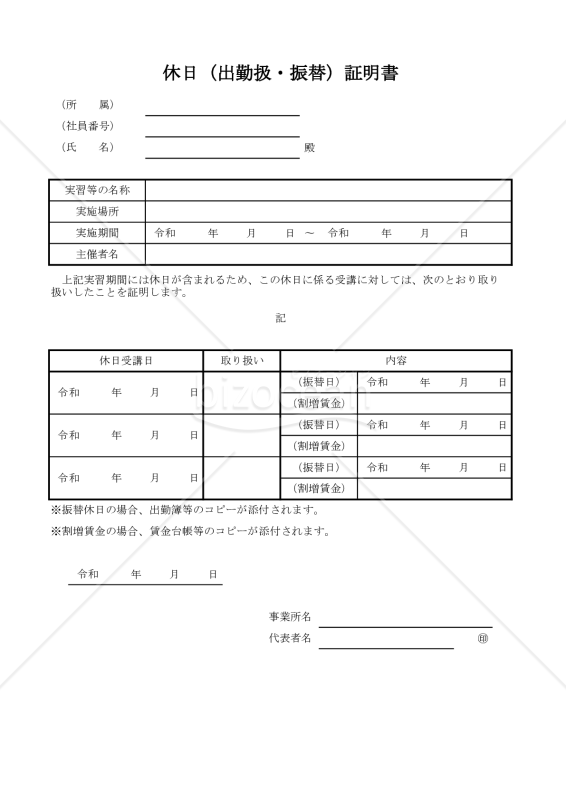

従業員が休日に行った研修に対する補償として振替休日または割増賃金が適切に与えられたことを証明するものです。 これにより、従業員の権利が確実に守られていることを証明し従業員の権利保護を保証します。また、本来自分が受け取るべき補償を理解することができ、会社は研修の計画とコストを管理することができます。 これは、従業員の勤務記録と給与記録の両方として機能しそれが、会社が関連する法律を遵守していることを証明し、潜在的な法的問題や罰金を回避するのに役立ちます。従業員は、自分の時間が尊重され適切に補償されていると実感できるようになります。

従業員が休日に行った研修に対する補償として振替休日または割増賃金が適切に与えられたことを証明するものです。 これにより、従業員の権利が確実に守られていることを証明し従業員の権利保護を保証します。また、本来自分が受け取るべき補償を理解することができ、会社は研修の計画とコストを管理することができます。 これは、従業員の勤務記録と給与記録の両方として機能しそれが、会社が関連する法律を遵守していることを証明し、潜在的な法的問題や罰金を回避するのに役立ちます。従業員は、自分の時間が尊重され適切に補償されていると実感できるようになります。

-

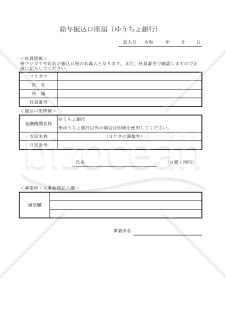

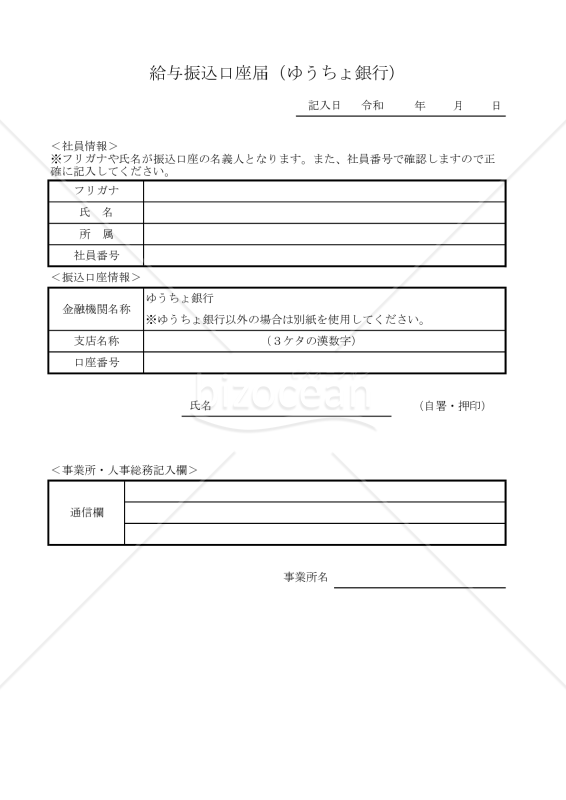

給与の銀行振り込みは従業員にとって便利で手間がかからない支払い手段の一つで、現金の取り扱いや手形の受け渡しの手間が省かれます。 これは、安全で信頼性があり不正な横領や紛失のリスクが低減されたり、支払いが正確かつ確実に行われることが期待されます。 また、法的要件を遵守するための一手段となり労働法や税務法において、正確で適切な方法で給与を支払うことが求められます。

給与の銀行振り込みは従業員にとって便利で手間がかからない支払い手段の一つで、現金の取り扱いや手形の受け渡しの手間が省かれます。 これは、安全で信頼性があり不正な横領や紛失のリスクが低減されたり、支払いが正確かつ確実に行われることが期待されます。 また、法的要件を遵守するための一手段となり労働法や税務法において、正確で適切な方法で給与を支払うことが求められます。

-

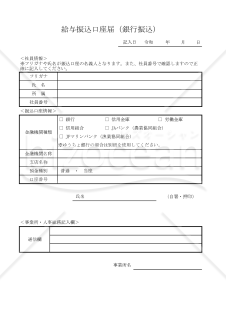

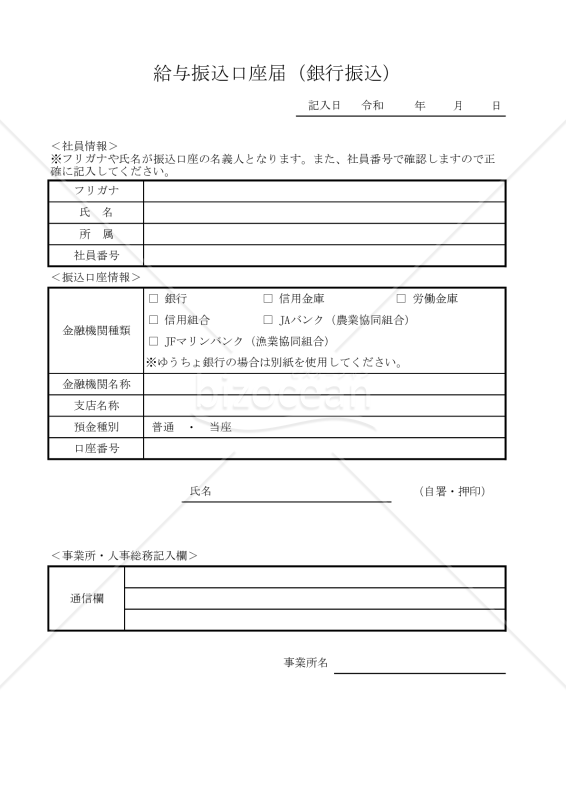

給与振込口座届(銀行振込)の作成の要点は以下のとおりです。 1.正確・確実な給与支払いのため 従業員の銀行口座情報を事前に届出させることで、給与の振込ミス(口座番号の間違いや名義不一致など)を防ぎ、スムーズな支給を可能にします。 2.事務処理の効率化 人事・経理担当者が一元的に情報を管理・登録でき、月々の振込処理が自動化・効率化されます。 3.トラブル防止の記録として 従業員本人から提出された情報に基づいて振込を行っていることの証拠となり、振込先に関する誤解やトラブルの回避に役立ちます。 4.個人情報保護・管理の明確化 正式な書式により情報を取得・管理することで、従業員の金融情報の取扱いを慎重かつ適正に行うための管理体制の一部となります。 5.変更届の基礎資料にもなる 今後、口座変更等が生じた場合の比較資料や履歴管理の基盤として機能します。

給与振込口座届(銀行振込)の作成の要点は以下のとおりです。 1.正確・確実な給与支払いのため 従業員の銀行口座情報を事前に届出させることで、給与の振込ミス(口座番号の間違いや名義不一致など)を防ぎ、スムーズな支給を可能にします。 2.事務処理の効率化 人事・経理担当者が一元的に情報を管理・登録でき、月々の振込処理が自動化・効率化されます。 3.トラブル防止の記録として 従業員本人から提出された情報に基づいて振込を行っていることの証拠となり、振込先に関する誤解やトラブルの回避に役立ちます。 4.個人情報保護・管理の明確化 正式な書式により情報を取得・管理することで、従業員の金融情報の取扱いを慎重かつ適正に行うための管理体制の一部となります。 5.変更届の基礎資料にもなる 今後、口座変更等が生じた場合の比較資料や履歴管理の基盤として機能します。

-

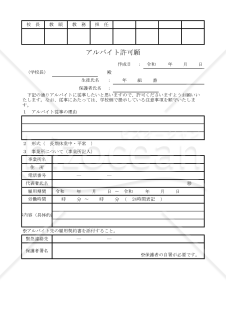

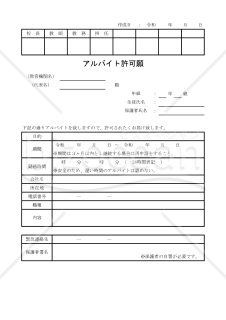

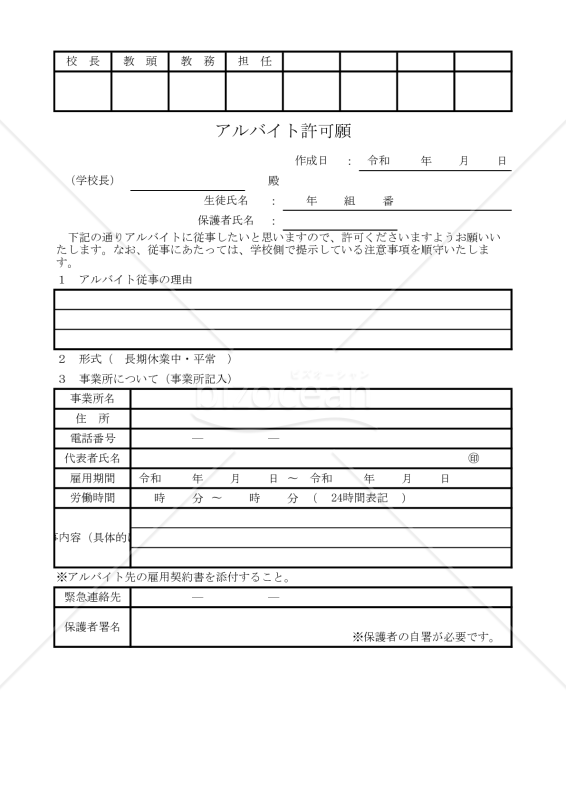

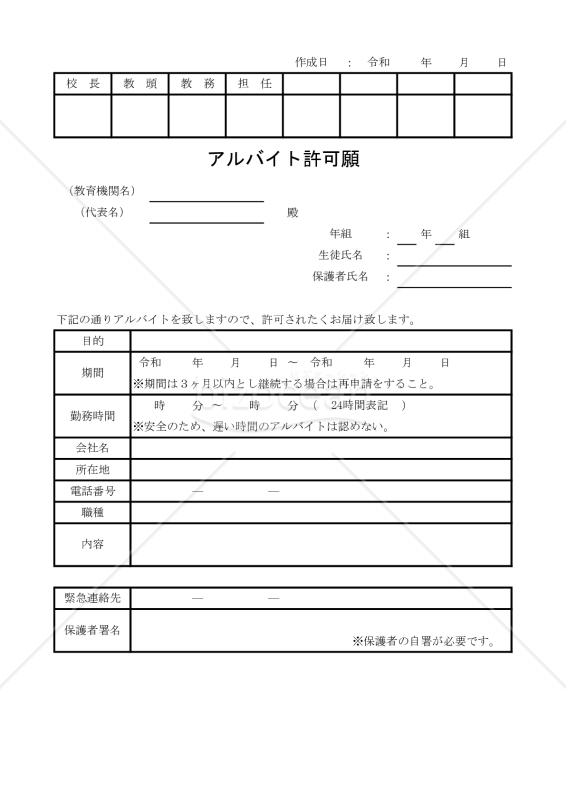

教育機関は学生の学業が最優先であると考えます。 アルバイト許可願を提出することでアルバイトが学業に悪影響を及ぼさないかを確認し、規則やガイドラインが守られているかどうかなど適切なバランスを保つことができます。 また、学生の安全と健康を守る観点からもその内容や時間が過度に負担になって、健康に悪影響を及ぼす可能性を事前に確認することができます。 このように教育機関は学生の生活全般について理解を深めサポートを提供するためにもアルバイト許可願の提出は学生と教育機関の両方にとって重要な手続きとなります。

教育機関は学生の学業が最優先であると考えます。 アルバイト許可願を提出することでアルバイトが学業に悪影響を及ぼさないかを確認し、規則やガイドラインが守られているかどうかなど適切なバランスを保つことができます。 また、学生の安全と健康を守る観点からもその内容や時間が過度に負担になって、健康に悪影響を及ぼす可能性を事前に確認することができます。 このように教育機関は学生の生活全般について理解を深めサポートを提供するためにもアルバイト許可願の提出は学生と教育機関の両方にとって重要な手続きとなります。

-

教育機関の本分は学生が学業に集中できる環境を整えることです。アルバイトが学業に悪影響を及ぼさないよう、事前に許可を得ることで学生が学業を優先できることが確認できます。 そこで『アルバイト許可願』を提出してもらうことでこれを確認できます。 他にも、アルバイトが学生の健康に悪影響を与えないようにするために、過度な労働時間や重労働を避けるよう指導したり、アルバイト先との連携により学生が職場でのトラブルに巻き込まれるリスクを軽減します。 また、アルバイト経験は学生の社会的なスキルや責任感を育てる良い機会となりますが、教育機関はその経験が学生の総合的な成長に寄与するようサポートします。 このように教育機関に対してアルバイト許可願を提出することは、学生の学業や健康を守り、健全な成長を支援するために重要な役割を果たしています。

教育機関の本分は学生が学業に集中できる環境を整えることです。アルバイトが学業に悪影響を及ぼさないよう、事前に許可を得ることで学生が学業を優先できることが確認できます。 そこで『アルバイト許可願』を提出してもらうことでこれを確認できます。 他にも、アルバイトが学生の健康に悪影響を与えないようにするために、過度な労働時間や重労働を避けるよう指導したり、アルバイト先との連携により学生が職場でのトラブルに巻き込まれるリスクを軽減します。 また、アルバイト経験は学生の社会的なスキルや責任感を育てる良い機会となりますが、教育機関はその経験が学生の総合的な成長に寄与するようサポートします。 このように教育機関に対してアルバイト許可願を提出することは、学生の学業や健康を守り、健全な成長を支援するために重要な役割を果たしています。

-

社用車運転記録簿を作成するという目的として以下のようなことが挙げられます。 1.会社が法的義務を果たしていることを証明するための書類です。例えば、税務調査や労働基準監督署の調査などで必要となることがあります。 2.業務に関連する車両使用の経費を正確に把握できます。これにより、適切な経費計上や税控除が可能になります。 3.車両の使用状況や走行距離、燃料消費量を把握することで、メンテナンス計画の立案や車両の寿命管理が容易になります。 4.運転者の運転習慣や運転時間を監視し、安全運転の促進や事故防止に役立ちます。過度の運転や疲労運転を避けるためのツールとしても機能します。 5.車両の燃費やメンテナンスコストを把握し、経費の無駄を減らすための情報を提供します。これにより、運用コストの削減が期待できます。 6.会社内での車両利用状況を透明にすることで、不正利用の防止や社内の信頼関係の向上に寄与します。

社用車運転記録簿を作成するという目的として以下のようなことが挙げられます。 1.会社が法的義務を果たしていることを証明するための書類です。例えば、税務調査や労働基準監督署の調査などで必要となることがあります。 2.業務に関連する車両使用の経費を正確に把握できます。これにより、適切な経費計上や税控除が可能になります。 3.車両の使用状況や走行距離、燃料消費量を把握することで、メンテナンス計画の立案や車両の寿命管理が容易になります。 4.運転者の運転習慣や運転時間を監視し、安全運転の促進や事故防止に役立ちます。過度の運転や疲労運転を避けるためのツールとしても機能します。 5.車両の燃費やメンテナンスコストを把握し、経費の無駄を減らすための情報を提供します。これにより、運用コストの削減が期待できます。 6.会社内での車両利用状況を透明にすることで、不正利用の防止や社内の信頼関係の向上に寄与します。

-

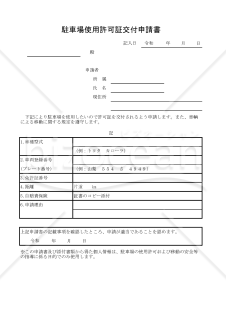

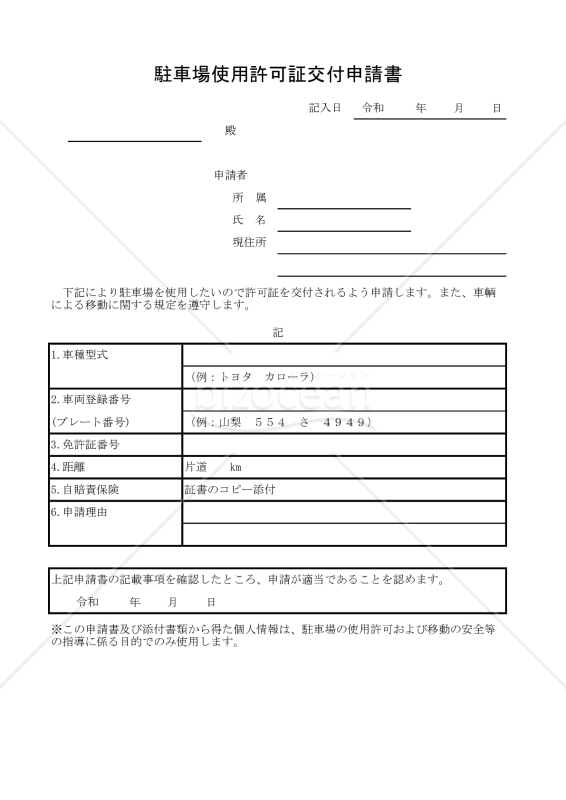

駐車場使用に関する「公正性・安全性・責任所在の明確化」を実現し、企業としての管理体制の強化を目的とした重要な文書です。 1.社員を把握することで、誰がどのような事情で駐車場を使用しているかを明確にし、利用状況の管理や責任の所在の明確化が可能になります。また通勤距離の記載は、合理的な利用範囲かを判断する根拠になります。 2.車両情報の記載により、駐車中の車両の識別が可能になり、トラブルや不正利用(無断駐車等)の防止につながります。 3.自賠責保険の有無を確認することで、法的義務を果たしているかの確認と、万一の事故時の補償能力の有無を把握でき、会社としてのリスクマネジメントにもつながります。 4.申請理由(公共機関の利用可否、所要時間など)の記載により、全社員に対して公平な基準で使用許可を判断できます。 5.申請書を通じて、駐車場使用に関する社内ルールの整備・徹底が可能になり、トラブルの予防や、規則違反への対処も明確になります。

駐車場使用に関する「公正性・安全性・責任所在の明確化」を実現し、企業としての管理体制の強化を目的とした重要な文書です。 1.社員を把握することで、誰がどのような事情で駐車場を使用しているかを明確にし、利用状況の管理や責任の所在の明確化が可能になります。また通勤距離の記載は、合理的な利用範囲かを判断する根拠になります。 2.車両情報の記載により、駐車中の車両の識別が可能になり、トラブルや不正利用(無断駐車等)の防止につながります。 3.自賠責保険の有無を確認することで、法的義務を果たしているかの確認と、万一の事故時の補償能力の有無を把握でき、会社としてのリスクマネジメントにもつながります。 4.申請理由(公共機関の利用可否、所要時間など)の記載により、全社員に対して公平な基準で使用許可を判断できます。 5.申請書を通じて、駐車場使用に関する社内ルールの整備・徹底が可能になり、トラブルの予防や、規則違反への対処も明確になります。

-

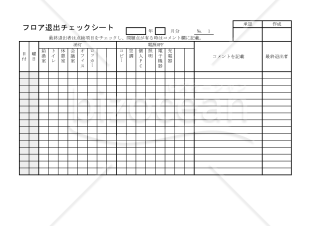

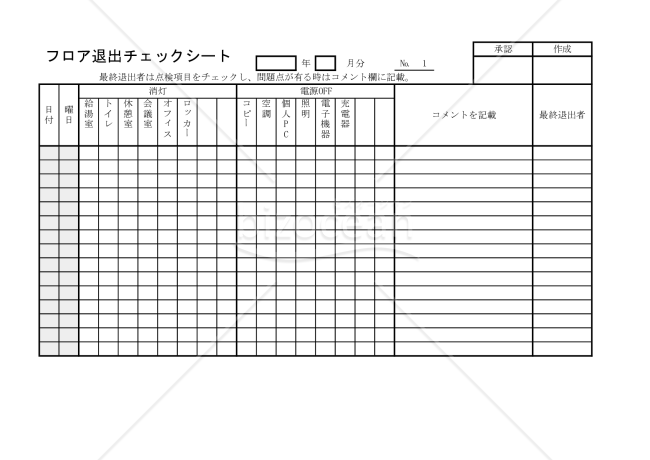

フロア退出時の確認作業は業務の終了を意識させ、ミスや不必要なリソースの使用を減少させます。また、電子機器等を電源OFFすることはエネルギーの無駄な消費を防ぎますし、環境に対して責任を果たす一環となります。この作業環境の整理整頓や不要な機器の切断は、資源の効率的な利用を促進することにつながります。 1.照明や非常灯の確認は、非常時における安全を確保するために重要です。 2.電子機器やエアコンの電源OFF、不要なコンセントの抜き差しは、エネルギーの無駄な消費を防ぎます。 3.作業環境の整理整頓や不要な機器の切断は、資源の効率的な利用を促進します。 4.フロア退出時の確認作業は、従業員による業務の終了を意識させ、ミスや不必要なリソースの使用を減少させます。 5.ゴミの処理やエネルギー節約は、企業が環境に対して責任を果たす一環となります。 これらの項目と意義を考慮しながら、組織やフロアの具体的な状況に合わせてカスタマイズすることが重要です。フロア退出チェックシートは、定期的にレビューし、必要に応じて更新することも効果的です。

フロア退出時の確認作業は業務の終了を意識させ、ミスや不必要なリソースの使用を減少させます。また、電子機器等を電源OFFすることはエネルギーの無駄な消費を防ぎますし、環境に対して責任を果たす一環となります。この作業環境の整理整頓や不要な機器の切断は、資源の効率的な利用を促進することにつながります。 1.照明や非常灯の確認は、非常時における安全を確保するために重要です。 2.電子機器やエアコンの電源OFF、不要なコンセントの抜き差しは、エネルギーの無駄な消費を防ぎます。 3.作業環境の整理整頓や不要な機器の切断は、資源の効率的な利用を促進します。 4.フロア退出時の確認作業は、従業員による業務の終了を意識させ、ミスや不必要なリソースの使用を減少させます。 5.ゴミの処理やエネルギー節約は、企業が環境に対して責任を果たす一環となります。 これらの項目と意義を考慮しながら、組織やフロアの具体的な状況に合わせてカスタマイズすることが重要です。フロア退出チェックシートは、定期的にレビューし、必要に応じて更新することも効果的です。

-

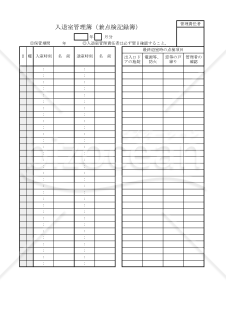

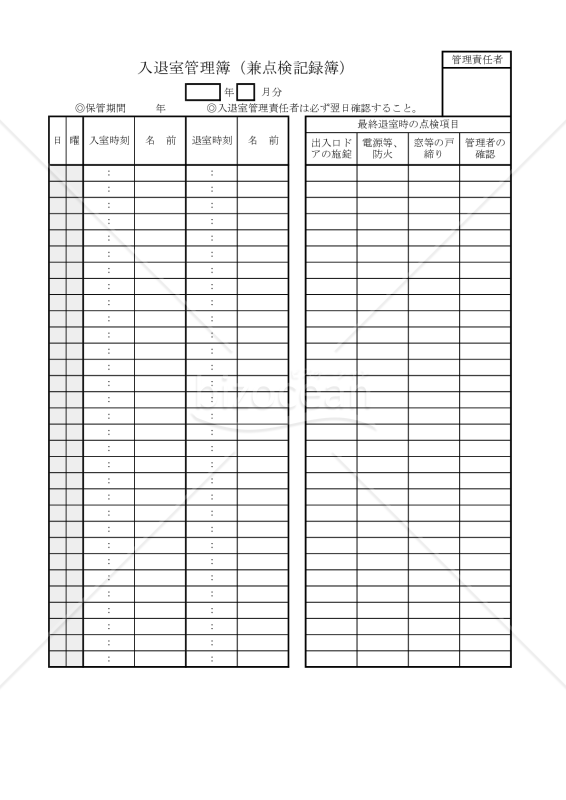

施設の安全管理、セキュリティ対策、事故予防、責任の明確化を同時に実現するために「入退室管理簿(兼点検記録簿)」を作成します。 1.「入退室時刻」「名前」の記録によって、誰がいつ出入りしたかを把握でき、不審者の侵入防止やトラブル発生時の追跡が可能になります。 2.「入退室管理責任者」を設定することで、点検や管理の責任の所在をはっきりさせ、ルールに基づいた運用体制をつくれます。 3.最終退室者による点検チェックが、安全確保につながります。 ・施錠(無施錠による盗難・侵入防止)。 ・電源・家電(電源の切り忘れによる火災や設備劣化の予防)。 ・火の元確認(コンロ、ストーブ、電熱機器などの確認で火災事故のリスクを抑止)。 ・戸締り(窓や出入口などの閉め忘れによる事故・侵入・自然災害リスクを回避)。 4.過去の記録を残しておくことで、点検履歴や利用履歴の管理、問題発生時の証拠資料として活用できます。 5.毎日記録する仕組みがあることで、「最後に確認する」という意識が全体に定着し、安全管理への意識向上につながります。

施設の安全管理、セキュリティ対策、事故予防、責任の明確化を同時に実現するために「入退室管理簿(兼点検記録簿)」を作成します。 1.「入退室時刻」「名前」の記録によって、誰がいつ出入りしたかを把握でき、不審者の侵入防止やトラブル発生時の追跡が可能になります。 2.「入退室管理責任者」を設定することで、点検や管理の責任の所在をはっきりさせ、ルールに基づいた運用体制をつくれます。 3.最終退室者による点検チェックが、安全確保につながります。 ・施錠(無施錠による盗難・侵入防止)。 ・電源・家電(電源の切り忘れによる火災や設備劣化の予防)。 ・火の元確認(コンロ、ストーブ、電熱機器などの確認で火災事故のリスクを抑止)。 ・戸締り(窓や出入口などの閉め忘れによる事故・侵入・自然災害リスクを回避)。 4.過去の記録を残しておくことで、点検履歴や利用履歴の管理、問題発生時の証拠資料として活用できます。 5.毎日記録する仕組みがあることで、「最後に確認する」という意識が全体に定着し、安全管理への意識向上につながります。

-

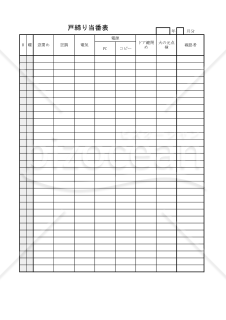

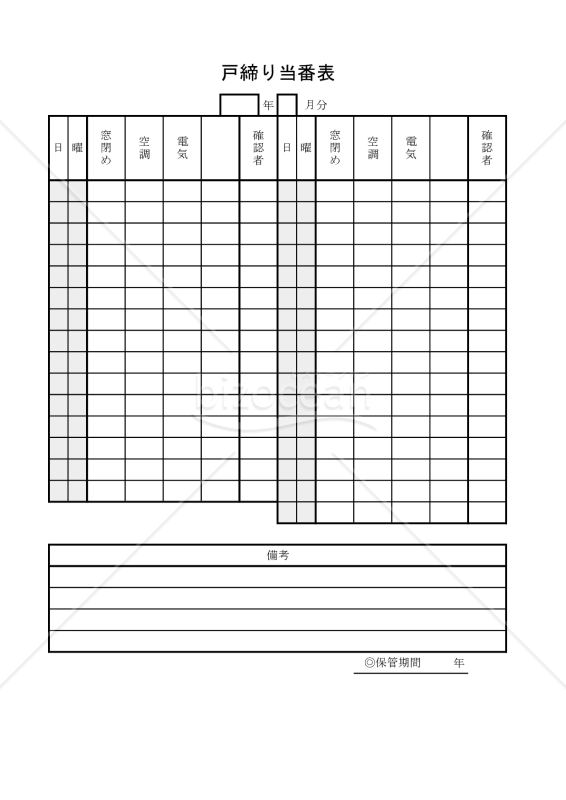

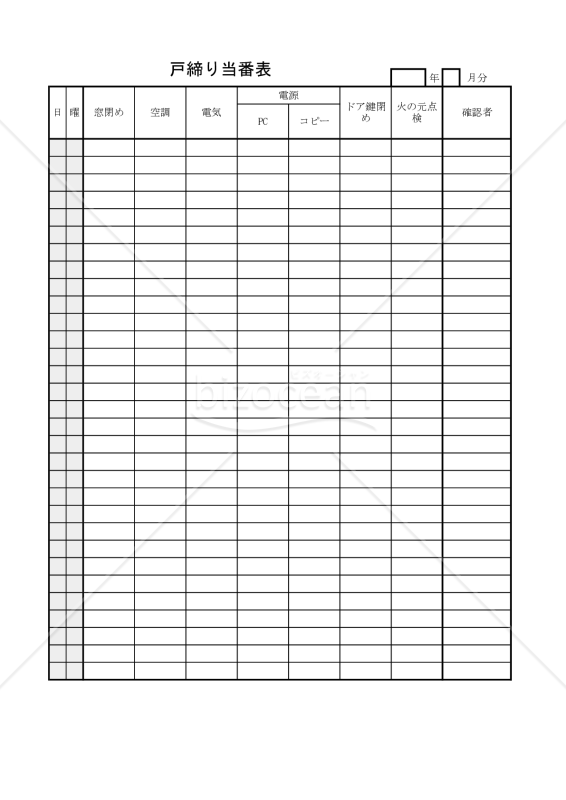

施設の安全管理とエネルギー管理を徹底し、責任の所在を明確にするために作成します。 1.安全・防犯対策の強化 窓閉めの確認により、侵入や盗難のリスクを防ぎます。また、風雨や動物の侵入を防ぐ効果もあります。 2.エネルギーの節約と機器保全 空調(エアコンなど)や照明やOA機器(電気)の切り忘れを防止することで、不要な電力消費を削減でき、電気代の節約・地球環境への配慮にもつながります。 3.業務の標準化と作業の明確化 日付ごとに「確認者」を記入することで、誰がその日点検を行ったかが明確になります。 4.トラブル発生時の検証資料として活用可能 問題が起きた際、誰が確認したかを追跡し、原因分析や再発防止の資料として利用できます。 5.当番の公平な割り振り管理が可能 毎日の記録を残すことで、負担の偏りを防ぎ、均等な当番制の管理ができます。

施設の安全管理とエネルギー管理を徹底し、責任の所在を明確にするために作成します。 1.安全・防犯対策の強化 窓閉めの確認により、侵入や盗難のリスクを防ぎます。また、風雨や動物の侵入を防ぐ効果もあります。 2.エネルギーの節約と機器保全 空調(エアコンなど)や照明やOA機器(電気)の切り忘れを防止することで、不要な電力消費を削減でき、電気代の節約・地球環境への配慮にもつながります。 3.業務の標準化と作業の明確化 日付ごとに「確認者」を記入することで、誰がその日点検を行ったかが明確になります。 4.トラブル発生時の検証資料として活用可能 問題が起きた際、誰が確認したかを追跡し、原因分析や再発防止の資料として利用できます。 5.当番の公平な割り振り管理が可能 毎日の記録を残すことで、負担の偏りを防ぎ、均等な当番制の管理ができます。

-

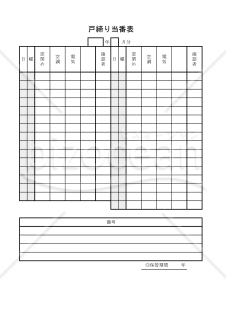

戸締り当番表を日毎に作成する意義は、以下のとおりです。 1.火災・盗難・事故の未然防止につながります。 2.「当番表」により、誰が確認したかが記録され、責任の所在が明確になります。 3.点検項目が整理されていることで、漏れのない効率的な確認作業が可能になります。 4.電気・空調・PCなどの電源管理を徹底することで電力使用を抑制でき、経費削減にもつながります。 5.日々の点検を仕組み化することで、場所全体の防災・防犯意識を高める効果もあります。 このように「安全・責任・効率・コスト・意識向上」の5つの観点から、組織にとって非常に有益です。形式的にチェックするのではなく、「記録に残すこと」「誰が確認したかを明らかにすること」で、その効果は何倍にもなります。

戸締り当番表を日毎に作成する意義は、以下のとおりです。 1.火災・盗難・事故の未然防止につながります。 2.「当番表」により、誰が確認したかが記録され、責任の所在が明確になります。 3.点検項目が整理されていることで、漏れのない効率的な確認作業が可能になります。 4.電気・空調・PCなどの電源管理を徹底することで電力使用を抑制でき、経費削減にもつながります。 5.日々の点検を仕組み化することで、場所全体の防災・防犯意識を高める効果もあります。 このように「安全・責任・効率・コスト・意識向上」の5つの観点から、組織にとって非常に有益です。形式的にチェックするのではなく、「記録に残すこと」「誰が確認したかを明らかにすること」で、その効果は何倍にもなります。

-

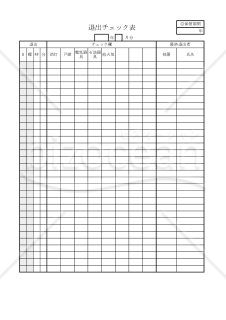

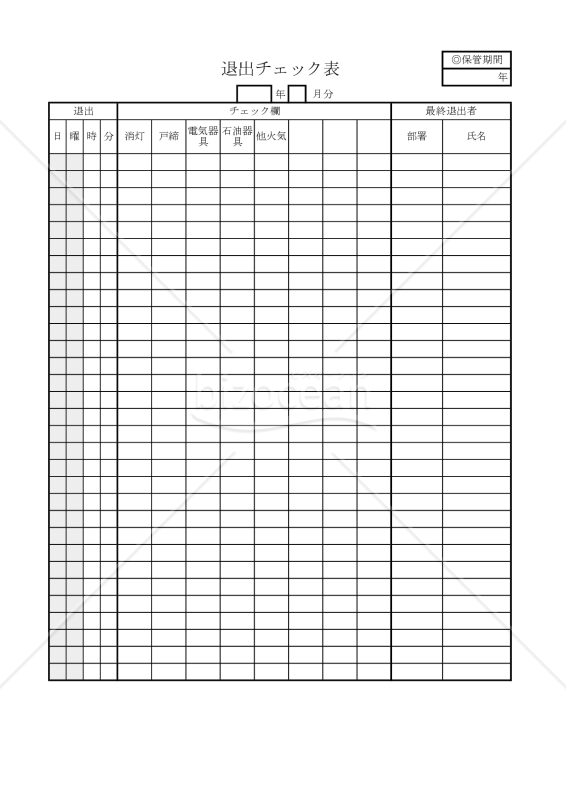

退出時の確認作業は作業の終了を意識させミスや不必要なリソースの使用を減少させます。また、器具等を電源OFFすることはエネルギーの無駄な消費を防ぎますし、環境に対して責任を果たす一環となります。 この作業環境の整理整頓や不要な機器の切断は、資源の効率的な利用を促進することにつながります。特に火気の扱いは防災の観点からも重要です。 項目のカスタマイズを行って使用してください。

退出時の確認作業は作業の終了を意識させミスや不必要なリソースの使用を減少させます。また、器具等を電源OFFすることはエネルギーの無駄な消費を防ぎますし、環境に対して責任を果たす一環となります。 この作業環境の整理整頓や不要な機器の切断は、資源の効率的な利用を促進することにつながります。特に火気の扱いは防災の観点からも重要です。 項目のカスタマイズを行って使用してください。

-

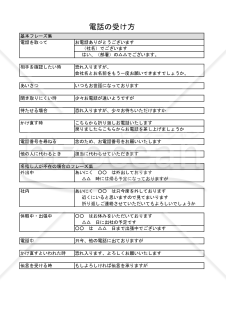

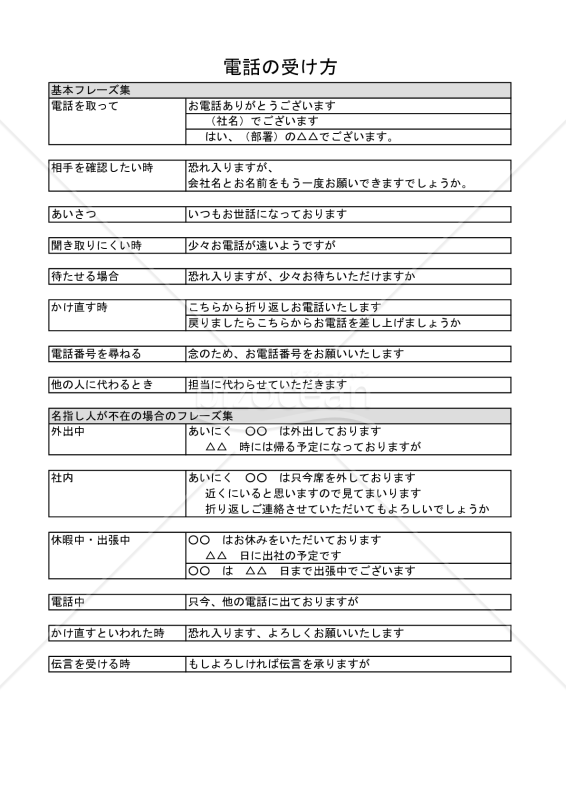

この電話応対の基本フレーズ集および名指し人が不在の場合のフレーズ集の作成には以下のような目的があります。 1.社内の電話対応レベルの均一化 新人や経験の浅いスタッフでも、一定の水準で応対できるようにすることで、組織としての信頼感や印象を保つことができます。 2.業務効率の向上 マニュアル化することにより教育時間を短縮でき、即戦力として現場に立たせやすくなります。 3.クレーム予防 誤解や失礼のない言い回しを共有することで、トラブルを未然に防ぐことができます。 4.ビジネスマナーの習得 社会人としての基礎マナーを学ぶ第一歩になります。

この電話応対の基本フレーズ集および名指し人が不在の場合のフレーズ集の作成には以下のような目的があります。 1.社内の電話対応レベルの均一化 新人や経験の浅いスタッフでも、一定の水準で応対できるようにすることで、組織としての信頼感や印象を保つことができます。 2.業務効率の向上 マニュアル化することにより教育時間を短縮でき、即戦力として現場に立たせやすくなります。 3.クレーム予防 誤解や失礼のない言い回しを共有することで、トラブルを未然に防ぐことができます。 4.ビジネスマナーの習得 社会人としての基礎マナーを学ぶ第一歩になります。

-

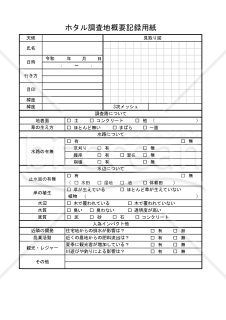

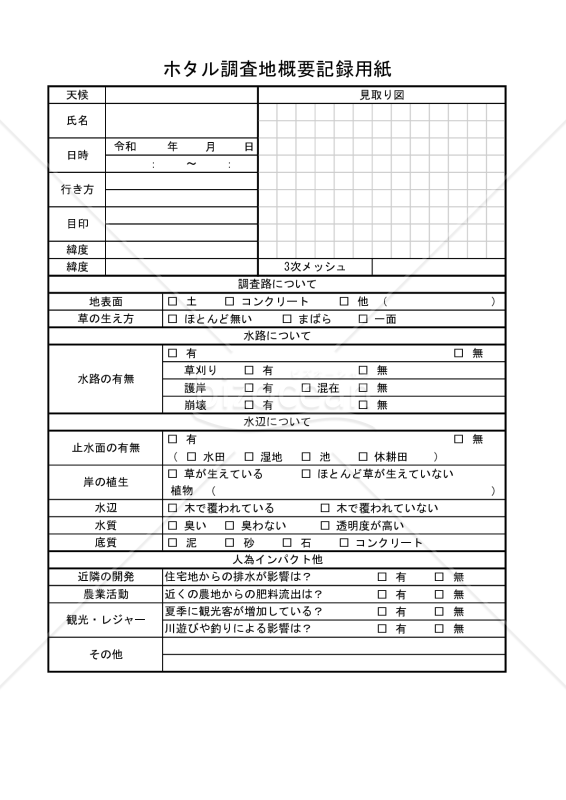

ホタルの生息状況を調査する場所の概要を記録するということには以下の通りいくつかの重要な意義があります。 1.保全対策の基礎資料:生息環境を詳しく記録することで、ホタルがどのような環境で生きているかを理解し、それに基づいた保全対策を立てることができます。 2.生態系の健康指標:ホタルは清潔な水や自然豊かな環境を必要とするため、その生息状況を調査することで地域の生態系の健康状態を把握する手がかりとなります。 3.環境変化のモニタリング:定期的な調査と記録によって、環境の変化や汚染の影響を追跡することができます。これにより、環境問題が発生した場合に迅速な対応が可能になります。 4.教育および啓発活動:ホタルの生息状況に関するデータを共有することで、地域住民や学生に対する環境教育や自然保護の啓発活動に役立ちます。 5.研究資料の提供:ホタルの生態や行動についての研究を行う際に、詳細な生息環境の記録は貴重な資料となります。 6.観光資源の保護:ホタルは観光資源としても価値があるため、その生息地を保護することで地域の観光業にも寄与します。 このように概要を記録することは、環境保全や地域社会の持続可能な発展において非常に重要です。

ホタルの生息状況を調査する場所の概要を記録するということには以下の通りいくつかの重要な意義があります。 1.保全対策の基礎資料:生息環境を詳しく記録することで、ホタルがどのような環境で生きているかを理解し、それに基づいた保全対策を立てることができます。 2.生態系の健康指標:ホタルは清潔な水や自然豊かな環境を必要とするため、その生息状況を調査することで地域の生態系の健康状態を把握する手がかりとなります。 3.環境変化のモニタリング:定期的な調査と記録によって、環境の変化や汚染の影響を追跡することができます。これにより、環境問題が発生した場合に迅速な対応が可能になります。 4.教育および啓発活動:ホタルの生息状況に関するデータを共有することで、地域住民や学生に対する環境教育や自然保護の啓発活動に役立ちます。 5.研究資料の提供:ホタルの生態や行動についての研究を行う際に、詳細な生息環境の記録は貴重な資料となります。 6.観光資源の保護:ホタルは観光資源としても価値があるため、その生息地を保護することで地域の観光業にも寄与します。 このように概要を記録することは、環境保全や地域社会の持続可能な発展において非常に重要です。

-

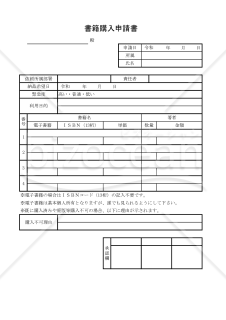

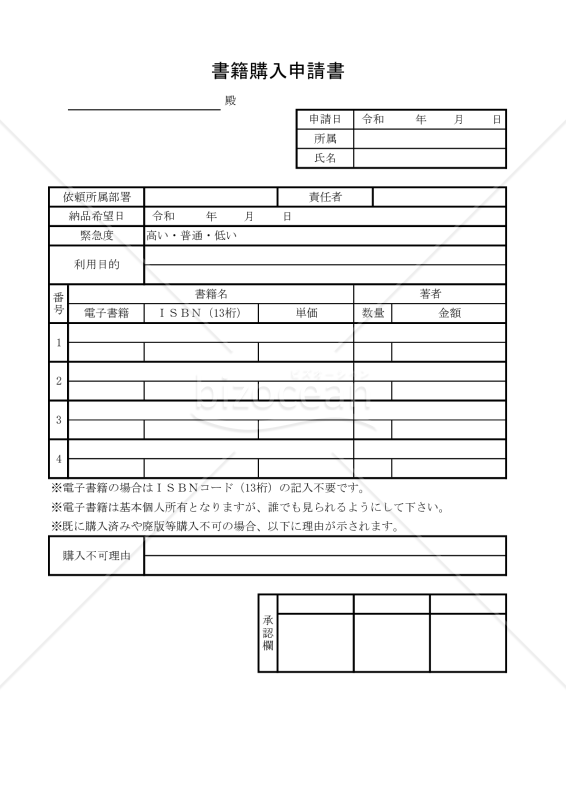

書籍購入申請書は費用の正当性・知識資源の有効活用・事務処理の効率化を同時に実現するための重要な文書です。必要項目を明確にした書式を用意することで、申請・承認・記録の各プロセスがスムーズになります。 1.社員が業務に必要と判断した書籍が、実際に業務目的に沿っているかを申請書を通して確認で、必要性が低い書籍や私的利用の可能性がある購入を防ぐことができます。 2.書籍名や金額、媒体(紙・電子書籍等)などを記載することで、経理担当者が適切に費用処理・管理できます。 3.納品希望日が記載されることで、購入・納品・受領のスケジュール管理が可能になります。 4.書籍情報を記録しておくことで、他の社員が参考にしたり、社内共有書棚や電子ライブラリ構築の際に役立ちます。 5.「購入不可理由」欄を設けることで、却下された際の理由が明確化され、再申請時の参考になります。

書籍購入申請書は費用の正当性・知識資源の有効活用・事務処理の効率化を同時に実現するための重要な文書です。必要項目を明確にした書式を用意することで、申請・承認・記録の各プロセスがスムーズになります。 1.社員が業務に必要と判断した書籍が、実際に業務目的に沿っているかを申請書を通して確認で、必要性が低い書籍や私的利用の可能性がある購入を防ぐことができます。 2.書籍名や金額、媒体(紙・電子書籍等)などを記載することで、経理担当者が適切に費用処理・管理できます。 3.納品希望日が記載されることで、購入・納品・受領のスケジュール管理が可能になります。 4.書籍情報を記録しておくことで、他の社員が参考にしたり、社内共有書棚や電子ライブラリ構築の際に役立ちます。 5.「購入不可理由」欄を設けることで、却下された際の理由が明確化され、再申請時の参考になります。

-

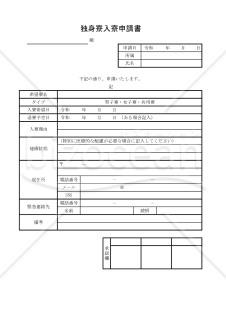

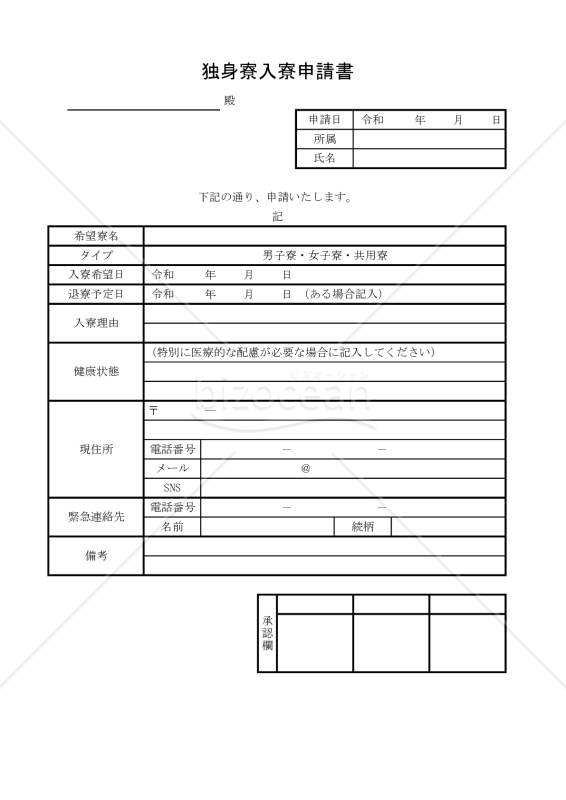

企業などが提供する寮に入寮するための書類の一つで、寮の利用者と企業との間のコミュニケーションと契約を円滑に進めるための文書です。 1.寮の定員や利用条件に照らして、適正な入寮者の選定が行えるようにします。 2.緊急時に迅速な対応ができるよう、連絡先や健康状態の情報を事前に把握しておく必要があります。 3.入退寮日を明確にし、部屋の準備・引き継ぎ・清掃等の段取りをスムーズにする目的があります。 4.入寮理由などを記録し、社内の公平性・透明性を確保します。 申請者の安全や適切な寮の割り当てを確保するための情報の提供を受け、入寮者の数や健康状態などを把握し、寮の運営を効率的に管理するために使用します。また、将来的な紛争や不明確な点が発生した場合に、証拠として役立てることもできます。

企業などが提供する寮に入寮するための書類の一つで、寮の利用者と企業との間のコミュニケーションと契約を円滑に進めるための文書です。 1.寮の定員や利用条件に照らして、適正な入寮者の選定が行えるようにします。 2.緊急時に迅速な対応ができるよう、連絡先や健康状態の情報を事前に把握しておく必要があります。 3.入退寮日を明確にし、部屋の準備・引き継ぎ・清掃等の段取りをスムーズにする目的があります。 4.入寮理由などを記録し、社内の公平性・透明性を確保します。 申請者の安全や適切な寮の割り当てを確保するための情報の提供を受け、入寮者の数や健康状態などを把握し、寮の運営を効率的に管理するために使用します。また、将来的な紛争や不明確な点が発生した場合に、証拠として役立てることもできます。

-

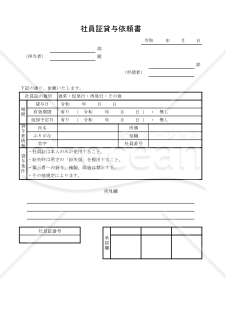

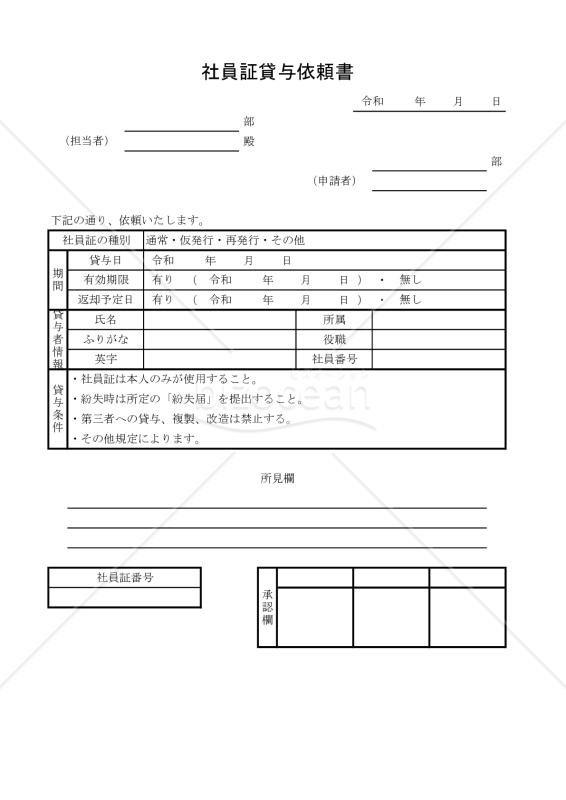

社員証を発行し、社員と会社の間の契約を文書化するために使用します。これにより、社員の身分確認とセキュリティが確保され、会社の内部プロセスが適切に管理されます。 1.貸与時点で誰に何を貸与したかを記録することで、紛失・盗難時などのトラブルに備えられます。 2.貸与条件や禁止事項を明記することで、社員証の不適切使用を防止できます。 3.退職や異動時に返却漏れが起きないよう、管理台帳の代用または補足資料になります。 4.部署長や管理部門の承認を得ることで、無断・不適切な発行を防げます。 貸与条件は、規定によりますが、この書類を作成し承認されることで、社員証が発行されます。

社員証を発行し、社員と会社の間の契約を文書化するために使用します。これにより、社員の身分確認とセキュリティが確保され、会社の内部プロセスが適切に管理されます。 1.貸与時点で誰に何を貸与したかを記録することで、紛失・盗難時などのトラブルに備えられます。 2.貸与条件や禁止事項を明記することで、社員証の不適切使用を防止できます。 3.退職や異動時に返却漏れが起きないよう、管理台帳の代用または補足資料になります。 4.部署長や管理部門の承認を得ることで、無断・不適切な発行を防げます。 貸与条件は、規定によりますが、この書類を作成し承認されることで、社員証が発行されます。

-

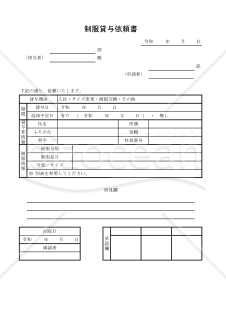

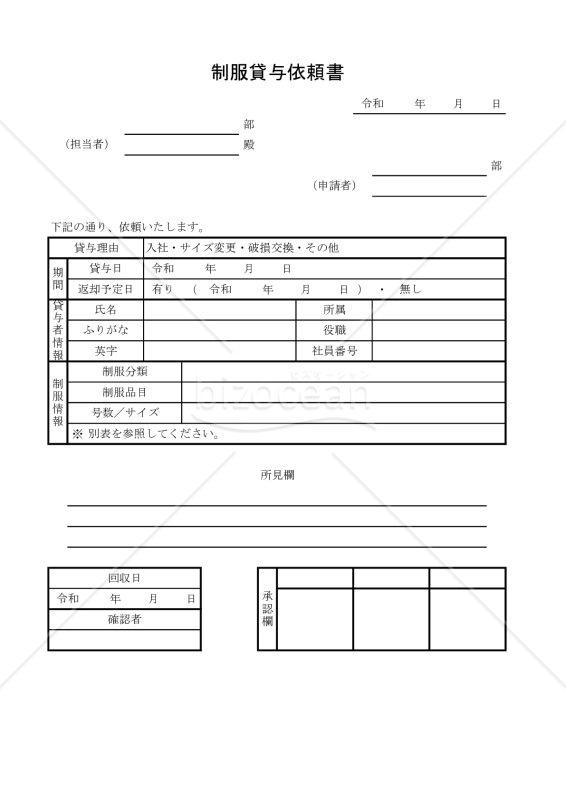

従業員などに制服や作業服などの特定の服装を提供する際に使用される書類のことで、組織が制服を管理し、効果的に提供するために重要な文書です。 1.誰に・いつ・どの制服を貸与したのかを明確に記録することで、紛失・破損時の責任所在を明らかにできます。 2.在庫管理や返却・交換時の対応をスムーズにするための情報源となります。 3.貸与が会社の承認を経て行われたことを記録し、内部統制や監査対応に役立ちます。 4.過去の貸与履歴から、再貸与や交換の要否を判断できます。 また、この文書を作成しておくことは、法的な問題や紛争を防ぐために役立ちます。 分類や種目が多い場合は、別表を作成するなどで対応してください。

従業員などに制服や作業服などの特定の服装を提供する際に使用される書類のことで、組織が制服を管理し、効果的に提供するために重要な文書です。 1.誰に・いつ・どの制服を貸与したのかを明確に記録することで、紛失・破損時の責任所在を明らかにできます。 2.在庫管理や返却・交換時の対応をスムーズにするための情報源となります。 3.貸与が会社の承認を経て行われたことを記録し、内部統制や監査対応に役立ちます。 4.過去の貸与履歴から、再貸与や交換の要否を判断できます。 また、この文書を作成しておくことは、法的な問題や紛争を防ぐために役立ちます。 分類や種目が多い場合は、別表を作成するなどで対応してください。

-

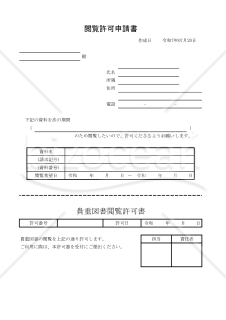

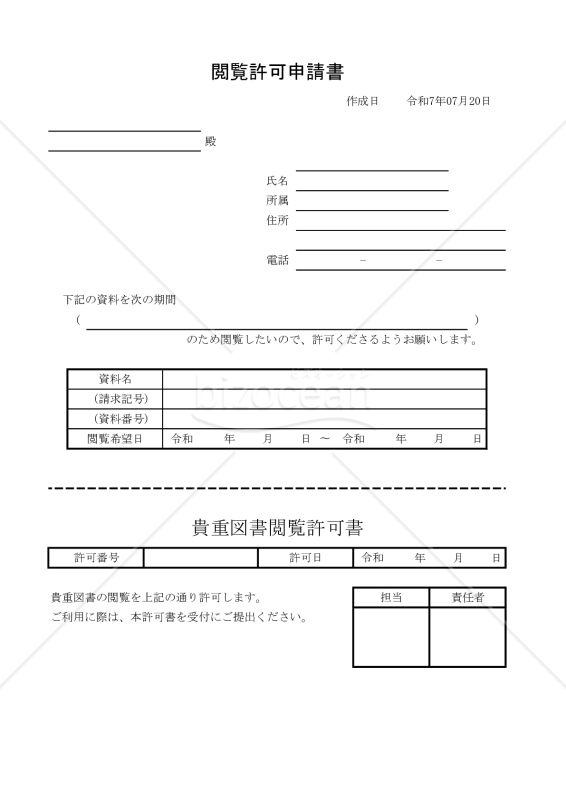

貴重図書を閲覧する際に正式な許可を得るための手続きを明確にし、利用者との間での責任と権利を整理しておきます。これは利用者と企業の間で適切な管理と保護を行い、貴重な資料を次世代に残すために重要な役割を果たします。 1.貴重図書は保管や取扱いが厳重に管理されているため、閲覧にあたっては所有者側の許可が必要です。 2.貴重図書は価値が高く損傷や紛失した場合に大きな損失となるため、閲覧者が提出する閲覧願には責任範囲の同意や、閲覧者として守るべきルールがあります。 3.所有者側は、閲覧願を通じて利用者が図書を閲覧する目的を把握できます。これは、貴重な資料が適切な目的で利用されることを確認する上で重要です。 4.閲覧を許可する際に、図書の状態や保管方法に関する注意事項を明示し、利用者に遵守させることができます。貴重図書が破損や劣化しないよう、特定の条件(閲覧方法、場所、時間など)を設けることで、資料の保護を図ります。

貴重図書を閲覧する際に正式な許可を得るための手続きを明確にし、利用者との間での責任と権利を整理しておきます。これは利用者と企業の間で適切な管理と保護を行い、貴重な資料を次世代に残すために重要な役割を果たします。 1.貴重図書は保管や取扱いが厳重に管理されているため、閲覧にあたっては所有者側の許可が必要です。 2.貴重図書は価値が高く損傷や紛失した場合に大きな損失となるため、閲覧者が提出する閲覧願には責任範囲の同意や、閲覧者として守るべきルールがあります。 3.所有者側は、閲覧願を通じて利用者が図書を閲覧する目的を把握できます。これは、貴重な資料が適切な目的で利用されることを確認する上で重要です。 4.閲覧を許可する際に、図書の状態や保管方法に関する注意事項を明示し、利用者に遵守させることができます。貴重図書が破損や劣化しないよう、特定の条件(閲覧方法、場所、時間など)を設けることで、資料の保護を図ります。

-

太陽黒点記録用紙 025

- 件

-

休日(出勤扱・振替)証明書 029

- 件

-

給与振込口座届(ゆうちょ銀行) 015

-

給与振込口座届(銀行振込) 010

-

アルバイト許可願 002

- 件

-

アルバイト許可願 001

- 件

-

社用車運転記録簿 015

-

駐車場使用許可証交付申請書 005

-

フロア退出チェックシート 009

-

入退室管理簿(兼点検記録簿) 007

-

戸締り当番表 006

-

戸締り当番表 005

-

退出チェック表 001

-

電話の受け方 003

- 件

-

ホタル調査地概要記録用紙 004

- 件

-

書籍購入申請書 018

- 件

-

独身寮入寮申請書 017

- 件

-

社員証貸与依頼書 007

- 件

-

制服貸与依頼書 005

- 件

-

貴重図書閲覧願 003